2016年1月2日,上午,我遊覽完畢蠡園,很快就到了黿頭渚。黿頭渚是橫臥無錫太湖西北岸的一個半島,因巨石突入湖中形狀酷似神龜昂首而得名。明代以前,黿頭渚已為人們所嚮往。茂林修竹、懸崖峭壁、摩崖石刻、同太湖水輝映成趣,被認為是無錫境內的“桃花源”。明初,“太湖春漲”被列為“無錫八景” 之一。明末,東林黨首領高攀龍常來此踏浪吟哦,留有“黿頭渚邊濯足”遺跡。文人雅士詠唱之作頗多。清末無錫知縣廖倫在臨湖峭壁上題書“包孕吳越”和“橫雲”兩處摩崖石刻。黿頭渚風景區是一個著名的近代園林,始建於20世紀初,自20世紀以來,無錫湧現了一大批吸收西洋文化的私家園林,黿頭渚就是其中規模最大的一個。它始建於1918年,由清末舉人無錫商會會長楊翰西建造,當時他巧妙利用真山真水建園,把這私家園林建的三分人意七分自然,也是欣賞太湖水的絕佳處。

黿頭渚獨占太湖最美的一角,向南望,太湖有著青島海濱的氣概;向北望太湖又有著杭州西湖的明媚風光。在這一片真山真水的自然景色中輔之以別具匠心的人工點綴,使之成為觀賞太湖最為理想的遊覽勝地。詩人郭沫若暢游太湖之後,作出了“太湖佳絕處,畢竟在黿頭”的評價。黿頭渚以其“山不高而秀雅,水不深而遼闊”的無邊風月,以及早中晚、晴陰雨景緻各異的神奇變幻和春花、秋月、夏荷、冬雪的四時之景吸引著歷代文人墨客和無數中外遊人。黿頭渚現有面積達539公頃,黿頭渚風景區地廣景多,可先登臨鹿頂山舒天閣,遠眺四方,一洗胸襟,再上黿頭渚,或步行盤桓於花徑,或赤足涉水於低灘,或乘船弄濤湖面,坐礁凝思,登樓品茗,領略太湖山水之美,最後乘船渡湖,一探太湖仙島靈秀、神幻之妙。主要景點有黿頭渚牌樓、牌坊、長春花漪、七桅帆船、海峽友好石碑、徐霞客銅像、藕花深處、無錫旅情、黿渚春濤、摩崖石刻、震澤神黿、澄瀾堂、充山隱秀、鹿頂迎暉、黿頭渚燈塔、十里芳徑、橫雲山莊、廣福寺、太湖仙島、江南蘭苑,中日櫻花友誼林等眾多景觀,各具風貌,堪稱“無錫第一勝景”,1958年郭沫若暢游太湖也留下了“太湖佳絕處,畢竟在黿頭”的詩句。

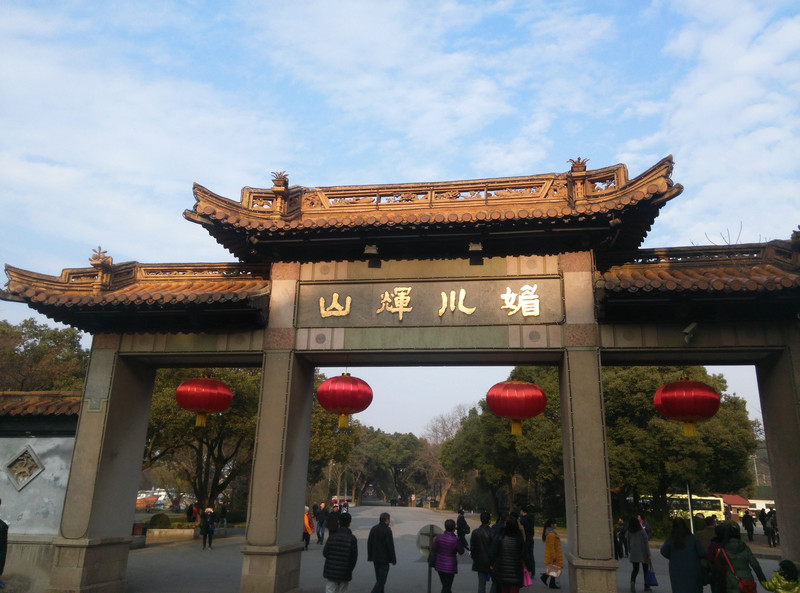

新黿頭渚牌樓在充山腳下,呈牌樓狀,上蓋桔黃色琉璃瓦,建於1986年。由此前行3.5公里直通老門樓。入園有電動車代步,全程3800米,越五里湖水面,穿鹿頂山隧道,直通老門樓。

老黿頭渚牌樓位於犢山村,建於1972年,飛甍重簷,琉璃瓦頂,正面有“黿頭渚”三個鎏金大字。是過去黿頭渚風景區的老大門,現在是無錫十八景之首“黿渚春濤”的序幕。 “黿”是形似海龜的一種動物,“渚”是指三面臨水的小陸地,因為它狀如黿頭而叫黿頭渚。

門樓背後刻有“山輝川媚”4個大字,點出了這裡“山不高而秀雅,水不深而遼闊”風景的特色。入門左側為“太湖別墅”門樓,穿月洞門、循齊眉路可登七十二峰山館;順大路向前,走過300米的杜鵑坡,有通往太湖仙島的輪渡碼頭,此處露出太湖一片水域,被中犢山、小箕山(錦園)、大箕山諸峰環抱。湖水廣闊處,可見若沉若浮形如大龜的三山。杜鵑花是無錫市的市花,清明時節樹叢、林下、溪邊的杜鵑花開遍山野,映的滿山都是紅色,猶如花海。兩邊鬱鬱蔥蔥的大樹是香樟樹,它是無錫的市樹。

“太湖佳絕處”牌坊原為“橫雲山莊”門樓,始建於1931年,結構古典,北式風格,斗拱連接,琉璃頂、飛簷翹角。1975年根據郭沫若詩句並集其手跡制額。上書“太湖佳絕處”是郭沫若老先生的手跡。牌坊右側,有磚徹拱門,正反面有磚刻“利涉”、“問津”。來黿頭渚,都要乘渡船到此,渡船在此停泊,故稱“利涉”。渡船將游人送到這裡,不知“桃花源”在何處,就得“問津”。進牌坊,立以照壁,飾以鳳穿牡丹。壁後臨水而築“涵萬軒”水榭,軒內懸掛“湖山罨畫”一額,系乾隆手筆。1929年,無錫民族工商業者榮宗敬,在那裡建造了“錦園”。牌坊後面有一照壁,壁間飾以“鳳穿牡丹”的圖案,鳳凰和牡丹寓意吉祥。整個照壁擋住了院中景色,起到了欲揚先抑的效果。1934年,園主得之於北京地安門外煙袋斜街,據說還是圓明園中故物。牌坊結構古雅、斗拱相連,湖水被周圍的山林、島嶼所環抱。北面有中犢山島,現在是太湖療養院所在地;對面就是大、小箕山,山上樹木蒼翠,景色優美。

澄瀾堂雄峙於充山半山腰,建成於1931年,建築仿宋、明宮殿式,面闊五間,四周遊廊,氣宇不凡,是“黿渚春濤”的主建築。“澄瀾堂”匾額,為清末無錫華世奎所書,“澄”是指水平靜清澈,“瀾”則是波浪起伏之意。取名“澄瀾堂”是說在這裡可以飽賞太湖多變的天然景色。黿頭渚本身變化萬千,陣雨過後又有霧氣,而且這里居高臨下,遠眺近覽,春夏秋冬,早中晚,雨陰晴,景色各異,真是“浪濤與松濤齊名,碧水共長天一色”!風景能與唐朝文學家王勃寫的《滕王閣序》所描寫的洪都(今南昌)風景相媲美。所以陳夔龍在堂兩邊抱柱聯上寫道:“山橫馬跡,渚峙黿頭,盡納湖光開綠野;雨卷珠簾,雲飛畫棟,此間風景勝洪都。 ”洪都指的就是“滕王閣”了。堂中還有林開謨書於1933年的楹聯:“吳越有具區,襟江帶湖,經始樓台都入畫;春秋多佳日,陶元浴素,默參龍象欲逃禪。 ”

澄瀾堂下,列“震澤神黿”,青銅鑄成,高1.3米,長1.7米,重700公斤,龍頭鱉身。關於“黿”有兩種說法,一種是自然界中的黿,一種是神話傳說中的黿。在自然界中黿是一種和鱉相似的動物,有的地方就把它叫作“大鱉”。其實黿和鱉是有區別的:鱉的重量最大隻有三四公斤,而黿的重量可超過100公斤;鱉吻長而尖,黿無尖吻嘴圓;黿又叫癩頭黿,緣由是黿頭頭部散生疣狀突起,鱉的頭部卻是光滑的;鱉的外形呈扁圓,黿的外形卻是正圓。因此南方人俗稱“團魚”,又是團圓,又是“餘”,十分吉利。它是國家二級保護動物,多數生長在廣西。在神話傳說中,黿是龍和鱉所生的長子,呈龍頭龜身鳳爪鷹尾。這只神黿是中華青銅文化復興公司在1985年無錫首屆“太湖之春藝術節”時贈送給黿頭渚公園的,由著名雕塑家慶寶持創作,上鐫有朱復戟教授篆刻題名。

廣福寺在戊辰亭上坡,峭壁絕岩間有山路可通。路旁有泉名“一勺”,是以“有源之水聚而為一勺,散而為三萬六千頃”而命名。峭壁頂端,就是廣福寺。1924年,楊翰西將一勺泉上山地一畝多,捐贈給量如和尚。量如原系軍人,脫下戎裝,削髮為僧。他將後山的廣福寺(又名峭巖寺)遷到這裡。原廟雖小,卻建於蕭樑。廣福寺建成於1925年,寺名含“廣土眾民同登福地洞天”之意,寺立於幽谷綠樹叢中,有深山古寺之風。寺前古樸山門,三拱圈,兩旁立鐘鼓樓,中有磚刻“廣福寺”,尉天池書。頭幢天王殿,塑四大金剛、彌勒佛。中間天井,兩廂供觀音、地藏。大殿塑釋迦牟尼、迦葉、阿儺,1979年,由惠山泥人研究所重塑,頗具惠山泥人風格。殿上“大圓滿覺”匾為趙樸初所書。寺後有蔡緘三的“退廬”和僧房“華嚴精舍”。已增設“文物陳列室”、“玉佛殿”和“三聖閣”。內藏駝鳥蛋、古畫《百鳥圖》,以及明末隱士楊紫淵的鐵鞭。

鹿頂山,位於黿頭渚充山之東,山高96米,地理位置優越,視野開闊。1983年,無錫市人民政府決定建“鹿頂迎暉”一景,1984年動工興建,1986年元旦正式開放。通鹿頂山的道路有四條,還有一條盤山公路,一般遊人多從挹秀橋登山。天閣是鹿頂山的主建築,坐落在600平方米的平台上,高24米,八角三層四重簷,黃琉璃頂。意為“四時有景,八方入畫”。登閣一望,一幅神奇而絕紗的太湖美景圖畫盡入眼簾。人們讚歎湖山風景建設者獨具慧眼,在群山環立的溪湖之交,選擇這個八方入畫的山峰,建高閣於山之巔。望太湖,湖光縹緲;望蠡湖,溪水漣漪;東南西北望,都是湖,盡是水,七十二峰錯落其間,可以把萬頃太湖、十里蠡湖、七十二峰瞧個夠,看個透,它標誌著太湖風景區建設的嶄新面貌。

挹秀橋在充山和鹿頂山之間,凌空架一橋接通。橋洞拱圈形,像雄關聳峙在深谷中。橋上接連建三隻亭子,頂端碧琉璃瓦。由此穿林登山,前有陳仲言所建的小屋三楹,名“雪影山房”,後有澗池名為“甘泉”,旁有百年茶梅。上坡有新闢的照影池,建有四子軒、浮望亭等紀念西施的建築。

呦呦亭取自《詩經·小雅》“呦呦鹿鳴,食野之蘋;鼓我琴瑟,以待嘉賓”。亭呈長方形歇山頂。兩旁各立兩個漏窗。透過漏窗,六匹仙鹿雕像,悠然立於石間。在群鹿雕塑下面石潭之畔,巨石壁立,正面刻有元末以孝行著稱的無錫隱士華幼武《登鹿頂山》詩一首:“雨洗春泥軟,山高客興孤。振衣臨絕頂,拊掌望平湖。塵霧遙連楚,煙光直過吳。乾坤萬里闊,不泣阮生途。 ”

準望亭原為水準測點,是鹿頂山的最高處。為金山石構小亭,六角。金漚亭,四方琉璃頂,是根據郭沫若詩“萬頃泛金漚”之句命名。其旁碑刻,正面為劉海粟書寫的“鹿頂迎暉”四個大字;背鐫《鹿頂迎暉建設記》。其下有環碧樓,供遊人品茗,有“靜觀”一額。

金漚亭下通范蠡堂。堂歇山頂,三明兩暗。正中須彌座上有泥塑彩繪的范蠡,神態自若。兩壁粉牆上,四幀線條古拙的青銅色影壁浮雕《泛舟》、《養魚》、《製陶》、《經商》,描繪了范蠡功成身退後的傳奇故事。

充山隱秀位於鹿頂山東南山麓,原陳家花園所在地。陳家花園,又名若圃,是無錫民族工商業者陳仲言興建於1928年,建國後設苗圃。 1983年,利用這裡11公頃山地,建“充山隱秀”一景,內設春花、夏蔭、秋色、冬景四個小區。如從公園大門順大路迤邐而行,轉入幽谷,便是春花區。這裡利用山澗,形成“翠湖”。水旁有人工堆積的土山,高低錯落,廣植桃、李、杏、梅、玉蘭、杜鵑、月季等花卉,綴以楊柳、香樟、翠竹。春季花開,一派濃郁的春色。在翠湖水面上,架小橋兩座,直橋名“跨綠”,曲橋為“俯青”。翠湖南橫跨一橋亭,八柱,歇山頂,名“荇青”,有“魚撥荇花遊”之意。臨水建有二層樓,青瓦粉牆,名“醉芳樓”。樓旁水邊又有方亭,名“蓼風”。在滿植翠竹的土山上,建有六角竹亭,仿製的竹柱,似可以假亂真,故名“個亭”。 “個”為半個竹字,形如竹葉,頗具趣味。山坡上有古典建築群——杏花樓,共五幢,設旅遊飯店。西有菖蒲園,面積1公頃,水沼植菖蒲200個品種約2萬株,花開絢麗多姿。夏蔭區之勝在於樹,這裡有大可合抱,茂如翠蓋的雞爪槭;姿態優雅,繁花如雪的百年白茶梅;挺拔雄偉,松針如拂塵的大王松,特別是兩棵濃蔭匝地的苦櫧,在鹿頂山麓,已是五六百歲的高齡壽星了。

聶耳亭系樓閣式建築。 1934年,上海聯華影片公司到這裡來拍攝《大路》外景,導演孫瑜,劇作家於伶,演員張翼、金焰、王人美、韓蘭根匯集於此,聶耳承擔《大路歌》和《開路先鋒》的作曲任務。 1961年,於伶舊地重遊,作《減字木蘭花》詞一闋,《太湖陳園憶聶耳》“黿頭獨立,舊地重來何悒悒。斷續歌聲,水天遙憶故人劫。行行何去,湖畔盡多留情處。《先鋒》、《大路》,灼灼陳園春長駐。”1981年,於伶又應《無錫日報》副刊部之請,為“聶耳亭”書額,1985年,新塑了潔白的聶耳半身像,配建了廳屋三間作紀念室。名“聶耳遺踪”。

在廣福寺下的齊眉路中,佔地2.5公頃。無錫有較長的藝蘭歷史,清代已興盛於民間。黿頭渚引種蘭花50餘屬,180種,數千盆之多,並建成一個青瓦粉牆、江南式庭院建築的蘭苑,有國香館、留香亭、流芳澗、香簾等景點。茂林修竹,曲水清流,蘭香四溢。進苑是倚牆而立的碑廊,壁間嵌王獻之、文徵明、鄭板橋、吳昌碩等歷史名人的蘭花畫刻。南部山坡地,山石嶙峋,溪澗曲流,樹木蔥蘢,是蘭花的栽培區。以蘭居為中心的一組廳堂,是品賞蘭花的去處,室內圓台、方桌、高腳茶几陳列蘭花展品。國香館面水而建。蔭棚區別具風情,用平台、曲廊,或讓蘭花自然生長在溪邊、石隙,或附生在喬灌木間,形成絕妙的幽境。

在鹿頂山下的挹秀橋南。這裡原為1931年無錫民族工商業者鄭明山建造的“鄭園”,所占山地百畝,內有岩洞、石峰、假山、軒亭、小橋等。1983年改建成“湖山真意”一景。在面對挹秀橋處,有一彷彿古松形成的門樓,摩崖上為姬鵬飛所書“湖山真意”。由此拾級登山,山脊上松柏森列,小亭翼然,題額“點紅”。同點紅亭相對,緊貼石壁,建成半亭,名“隱勝”。穿亭而入,就是鄭園原有的山洞,長達數十米。過此境界豁然開朗。臨湖有兩層碧琉璃瓦、歇山頂的“天遠樓”,軒昂宏麗,飛閣流丹,點綴在太湖美景之中。天遠樓,取意於文徵明的“天遠洪濤翻日月”詩句,倚欄望,兩側山巒錯落,中間湖水溶溶,湖中島嶼縱橫,景色變幻無窮。

茹經堂位於今寶界橋南堍琴山之麓,是近代著名教育家唐文治的別墅書院,始建於1934年。1983年進行大修,改稱“唐文治先生紀念館”。茹經堂,佔地二畝餘,背山面湖,環境幽靜,建築精美。門頭“茹經堂”橫額,由陸定一書寫,背額“師表人倫”由朱世溱書寫。進門有小池,如鏡照影。拾級而上,是具有民族形式的正房,上下兩層,小巧玲瓏,曲折多變。今廳堂已改成陳列室,上懸“唐文治先生紀念館”匾,系周谷城書寫,還有劉海粟的“山高水堂”題額。

太湖仙島原名三山,俗稱烏龜山。位於梅梁湖中,距黿頭渚2.6公里。它是太湖七十二峰中的著名山峰,面積12公頃,實際上由4個小山峰組成。頭尾二山名“東鴨、西鴨”,主山名“三峰”,另一小峰無名。主山高49.8米。五十年代始進行開發,造橋、建亭、綠化;七八十年代建聳翠樓,山頂建文徵明詩碑亭,東建“點鷗亭”等;1990年闢為猴島,已成為“太湖仙島”。

太湖仙島,展示著古老的道教文化和神話色彩,分洞天福地和天都仙府等景區,中有古樸凝重、亭廊連結的會仙橋,會仙橋北的西鴨山,為洞天福地遊覽區,聳立著精雕細縷的“太湖仙島”大牌坊,漢白玉浮雕影壁“玉帝巡天回鑾圖”。有專供猴子棲息和表演猴藝的花果山、水簾洞、演藝場,還裝點著“神猴出世”、“齊天大聖牙旗”、“花果山石碣”,重現著名的古典小說《西遊記》中的情景。主峰為天都仙府,內設天門天街、天都仙府、藥王、文王、財神殿、靈霄寶閣、蟠桃瑤池、月老祠、太乙天壇等。天街上商店鱗次櫛比,古色古香。仙桃形、石榴形、葫蘆形等雕花門窗,玲瓏多姿,恍若仙景。天都仙府的主體建築佔地1320平方米,主樓三層五重簷,歇山頂,高22米,內設文昌、關帝、媽祖殿宇,兩側有六十花甲元辰廊。靈霄宮,七層四角,高38米,塑有玉帝神像。

大覺灣,仙人洞,匯集著中國佛教、道教石窟藝術。其它還有祭天台、月老祠、鴛鴦亭等不少景點。三山以孤見奇,以小取勝,若翠螺置於玉盤之中,林木蔥蘢,山徑深邃,景觀開闊,文徵明詩碑中的《太湖》詩云:“島嶼縱橫一鏡中,濕銀盤紫浸芙蓉。誰能胸貯三萬頃,我欲身遊七十峰。天遠洪濤翻日月,春寒澤國隱魚龍。中流彷彿聞雞犬,何處堪追范蠡踪。 ”

長春橋是園主在1936年仿照北京頤和園昆明湖上的玉帶橋所建的。橋名長春,為紀念園主60大壽而建,取其長葆青春之意。湖堤兩邊所種的是日本的“染井吉野”,在日本的櫻花品種中,“染井吉野”是公認最美的一種。每到三四月櫻花盛開的時候,人行其中如在畫中行,到落英繽紛時,一陣微風吹過,片片櫻花會落入旁邊的池塘中,隨著微波形成陣陣的漣漪,景區因為櫻花而得名,取名長春花漪。長春橋是一座拱石橋,高聳湖面,彷彿頤和園中的玉帶橋,橋洞映日成渾圓形。堤岸遍植櫻花,擋住了外湖的景色,分隔了水面和空間,從平面上開,增加了變化,是浩大的湖面產生了大小、虛實、動靜的對比;從立面上看,豐富了景色層次,它與涵萬軒、絳雪軒和東面山坡自成一個空間,構成長春花漪的景色。長春橋向前,有古建築半露水面,題額“絳雪軒”,與涵萬軒對景。絳雪軒旁為雲逗樓,園主為紀念先祖楊度汪而建,上有蔡元培的題額。上坡,有花神廟,建於1931年,中供“花神女夷”像,高髻雲裳,姿態端麗。

無錫是吳文化的發祥地,吳文化主要體現在水上,而水文化又離不開船,七桅帆船是吳地船文化的一個縮影。距今已有200年曆史。原來傳說是岳飛的水師戰船,岳飛屈死風波亭後,就把戰船改良成魚船,戰士們靠打漁為生,它的航行速度相當快,順風時每小時可以達到20公里,逆風時成之字行行走。曾經有四艘同樣的船在一起一網捕起了3600公斤的銀魚,可見它是捕捉銀魚的主力船隻。它也是目前太湖流域中船帆最多,船型最大的木製船隻,被稱為“漁船博物館”。黿頭渚景區為了滿足廣大遊客登帆船飽覽太湖美景的要求,仿製了三艘停在黿頭渚碼頭,可以讓遊客從船上領略太湖美麗風光。

海峽友好石碑是中華兩岸人民友誼的象徵,台灣日月潭邊的泥土和太湖湖水共同澆灌的友誼之樹,代表了兩岸人民同心同根。在2006年7月,太湖黿頭渚風景區與台灣日月潭,兩大景區將在自然與文化資源管理、景區規劃編制與實施、景區管理及運作等方面開展交流與合作。台灣日月潭的原住居民同黿頭渚的職工在前面這片草坪進行聯誼活動。這塊碑、這棵樹,向來自海內外的遊客展示著“兩岸一家親”。日月潭是台灣島唯一的、最大的自然湖泊,以“雙潭秋月”美名傳世;黿頭渚是太湖風景區的核心景區,以“黿渚春濤”聞名遐邇。兩湖的合作再次證明了黿頭渚在太湖旅遊中“佳絕處”的地位。

無錫是一座有著3100年曆史的江南名城,歷史上名人輩出,有外交家薛福成,數學家華蘅芳,文學家錢鍾書。而在旅遊界也有一位名人,他就是有著“中華遊聖”之稱的徐霞客。他是明代的著名旅行家和地理學家,他用雙腳丈量人生,書寫了一部千古奇書《徐霞客遊記》。徐霞客銅像高3.6米,用銅4噸多,由著名雕塑家吳為山設計,山西宇達集團澆鑄,是為了紀念徐霞客誕辰420週年和出游太湖400週年塑造的。塑像雙目炯炯,神情堅毅,象徵著他胸懷理想,目光遠大,探索真理,勇往直前。雙腳略有彎曲,象徵著他跋山涉水的艱苦。身段作了藝術化處理,全身的衣服和身披的蓑衣隨風飄舞,如流水靈動,似山巒起伏,象徵這這位“中華遊聖”與山水大地融為一體的歷史化身。整個塑像體現了“探人所未知,達人所未達”和“行者無疆,壯行中華”的霞客精神。他之所以落戶黿頭渚景區,是因為太湖為400年前徐霞客的首游處,當年他從江陰河道進入運河再由運河到達太湖黿頭渚,從黿頭渚出發去蘇州的東山、西山。黿頭渚是徐霞客壯遊中華的首游處。他一生曾多次遊覽太湖,而黿頭渚享有太湖第一名勝美譽,所以選擇“太湖佳絕處”的黿頭渚作為中國第一尊徐霞客銅像的所在地。徐霞客銅像的落戶創造了全國乃至全球多個“第一”。第一座徐霞客銅像,其他地方都是石像、玉像。第一座青年徐霞客塑像,其他多為中老年像。同時,它也是投資最大的徐霞客像,耗資100餘萬元,無錫市區第一座徐霞客銅像等等。

藕花深處是黿頭渚最幽靜的地方,建於1931年,得名於女詞人李清照的“興盡晚回舟,誤入藕花深處”句。在大片湖水的輝映下,蜿蜒小溪,曲橋清流,別有情趣。前有方亭,位於荷花叢中,因而亭上懸“藕花深處”匾額。亭北是清芬嶼。四面環水,上有宮殿式祠宇五間,原為楊家祠堂。堂額“清芬”,為李苦禪重書。兩旁有安徽賴少其所書的“湖闊魚龍躍;山陰草木香”楹聯。堂懸張正宇的“湖山春深”一額。兩旁武中奇書孫保圻的聯句:“鷗侶無猜,四面雲水誰作主;鴟夷安在,五湖煙雨獨忘機。”堂前水中立一湖石,亭亭玉立,若面拂輕紗,身披蟬翼,翩翩有神。對面有“淨香水榭”和“牡丹塢”。這裡建築疏密有致,濃淡相宜,遊人觀察了浩渺雄渾的太湖,又覓得如此幽靜的古典園林小區,頓覺怡然自得。現在的“藕花深處”額是1981年由田原書寫的。亭子東面的小橋是文革時建造的,雖然避免了走回頭路,但“深處”的意境卻沒有了,本來“深處”就是到極限了,沒法再往前了,現在通了,也就不深了,完全破壞了原來的意境。

黿頭渚有一燈塔,臨湖危立。 1920年,無錫紳士華題蓉壁居南鄉,一次舟行夜歸,迷失了方向,誤入了湖心,險遭覆舟葬身魚腹之禍。於是在此立竿懸燈導航,保航行安全。 1924年,錫湖輪船公司通船,首航太湖,地方人士集資建一座燈塔以示祝賀。 1982年,進行了徹底翻新,重簷琉璃頂,底部和中心進行加固,四周覆以金山石,高度從原來的12.6米加高為13.1米,改變了原似“鐵釘”船的形象,既能導航又點綴了景色。飾以粉紅色、紫醬色,顯得更為雅緻。

“黿頭渚”的刻石高2米,正面的“黿頭渚”三字是光緒年間由無錫舉人秦敦世書寫的。另一面刻“黿渚春濤”4字,是中國歷史上最後一個狀元劉春霖寫的。劉春霖與園主楊翰西是同科進士,他在光緒三十年(公元1904年)殿試中獨占鰲頭,但沒有想到1905年廢除了科舉制度,他竟成了末科狀元。 “黿渚春濤”四個字是在1906年題書的,這裡的“春”字用的最妙,一是劉春霖來錫時正是仲春時節;二是這裡面對著太湖的一個內湖,叫梅梁湖。根據《具區志》記載:“梅梁湖在夫椒山(今馬山)東,吳時進梅梁至此,舟沉失梁,後每至春首則水面生花。”(梅梁指的是楠木,楠木是上等的好材料,那麼它是不是就是現在的梅樹呢?當然不是,楠木的“楠”在古代寫作“枏”,“枏”是“楠”的古體字,是“梅”的異體字,所以“梅”在古代不是指現在的梅樹,而是指“楠木”。)後人據此典故把黿頭渚、馬山、拖山之間的水面稱為“梅梁湖”。每逢春天,這裡會出現神話般的奇景:春濤好似古梅在水上開花一般,顯得美麗極了;三是無錫正處在太湖北岸,春天時多東南風,太湖無日不起浪,尤以黿頭渚一帶水勢浩大,波濤洶湧,聲勢雄壯。黿渚濤聲是這裡的一大特色。若遇風和日暖,微波漣漪,濤聲則清緩而流暢,和諧而有節奏;若遇狂風怒號,濁浪滔天,則轟然巨鳴,猶如萬馬奔騰,真有“濤聲吼黿渚,地勝十洲三島”的感覺。所以黿渚春濤是黿渚濤聲中最神奇的。

橫雲石壁是黿頭渚著名的風景點,這片湖灘崖上,石壁列陣,怪石眠空;下側湖水吞波吐濤,古人有“千金能買太湖石,難買斷岸此千尺”的讚譽。奇峰怪石半環著一個天然的大水灣,在絕壁懸崖上刻有“橫雲”和“包孕吳越”6個字,這是清末無錫縣令廖綸書寫的。廖綸在光緒辛卯年(公元1891年)正月初八,同友人乘船至此,覺得這裡氣勢雄偉,就欣然揮筆,題書“包孕吳越”和“橫雲”,鐫於石壁上,使湖山增色。 “包孕吳越”形容太湖氣勢宏大,跨越江浙兩省,江浙兩省在2400年前主要是吳越兩國的疆域,太湖在其間,湖水澆灌了兩國的土地,使兩國百姓受益匪淺。太湖像偉大的母親以自己的“乳汁”哺育了吳越兒女。 “橫雲”是說在湖中遠處回望黿頭渚,只見上下蒼蒼茫茫,水天一色,這一帶湖岸好似橫在半空中的一抹彩雲,在輕輕漂移。石壁上還有“明高忠憲公濯足處”8個大字。明高忠憲公指的是明朝東林黨重要領導人之一的高攀龍。高攀龍曾是無錫東林書院主講,後因東林黨得罪了宦官魏忠賢,受到魏忠賢閹黨的無情打擊,造成了恐怖的“黨禍”。高攀龍回到無錫後,常常隱蔽在現在蠡湖東面臨湖而築的“水居”讀書,那時書院被毀,奸黨橫行,他自號“湖水老人”,不接賓客,不談時事,只以花鳥為伴。他常到黿頭渚湖灘濯足,取“滄浪之水濁兮,可以濯我足”之意,表示避世隱身,知足常樂。雖然如此,魏黨還是不放過他,迫害一天甚於一天。高攀龍自知不免,就於1626年3月17日清晨,在住宅後園池中從容入水而死,後人在池畔立石,上刻“高子止水”。抗日戰爭勝利後,無錫人朱松黯書寫“明高忠憲公濯足處”鐫於石壁上,以示對高攀龍的紀念。山坡上建有“霞綺亭”,方形,臨崖兀立,有楊壽楣的《霞綺亭記》刻石,林散之書於1990年的亭額。

無錫是一座歷史悠久的江南名城,早在3500年前,陝西周太王的長子泰伯為了禮讓王位而南奔荊蠻,來到了無錫梅里,也就是今天的梅村,創建了“勾吳國”。歷時600多年,所以無錫是吳文化的發源地。隋唐之後,隨著京杭大運河的開鑿,同時與長江、太湖水系相聚,使無錫的水路交通便利,成為貨物集散地,無錫是歷史上有名的“布碼頭”和“絲市”也是“四大米市”。便捷的交通帶動了無錫經濟的大發展。

到了20世紀40年代,無錫已有“小上海”之稱。經濟發展的同時,由於無錫在歷史上建制低,一直是無錫縣。所以知名度低於蘇州。 20世紀80年代,為了擴大影響,無錫旅遊局到社會廣泛徵集旅遊口號,在4000多條宣傳口號中,選中了這塊石碑上的這句“無錫充滿溫情和水”、“溫情”,無錫是無錫文化的發源地,吳文化倡導溫文爾雅,也反映了無錫旅遊的優質服務。 “水”呢,在充滿水鄉風情的無錫,水是靈魂,更是核心,一切都離不開水,便捷的水路交通造就了無錫經濟的大發展。同時,太湖水灌溉農田,使無錫成為了著名的魚米之鄉。而現在,無錫的旅遊更離不開水,黿頭渚就是憑藉著“真山真水”的獨特風光聞名中外。

石頭的背面刻的是《無錫旅情》的中文歌詞。無錫市為了提高知名度,除了運用各種宣傳方式,還特別注重將文化藝術與旅遊活動結合起來。 1986年5月,通過日本阪急旅行社邀請了日本著名詩人、作曲家中山大三郎和東京ABC音樂出版社長山田廣作來無錫旅遊,他們回國後很快創作並出版發行了《無錫旅情》和《清明橋》兩首歌,由日本紅歌星尾形大作演唱。特別是《無錫旅情》這首歌,在日本六家電視台播放半年之久,唱片發行量突破100萬張,風靡日本全境,許多日本友人正是從這首歌中了解了無錫,紛紛慕名前來無錫旅遊。