★旅遊地點:江陰要塞司令部舊址

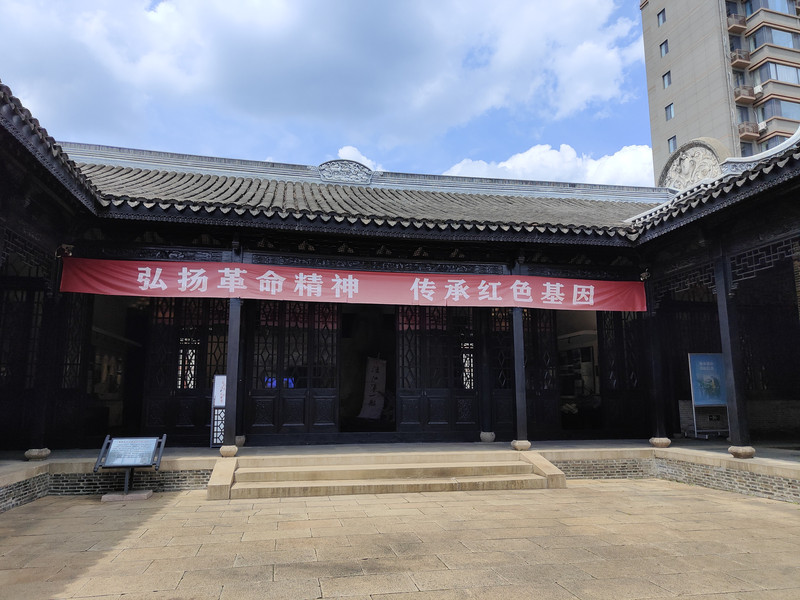

不知道是不是天氣炎熱的緣故,還是因為進入舊址需要登記,雖然我是在周日造訪的,但走進故居還是顯得十分冷清。

走進去發現裡面的布展內容和我上次來已經有了很大的差別,門廳牆上掛著“軍事沿革”,主要是江陰要塞的歷史。

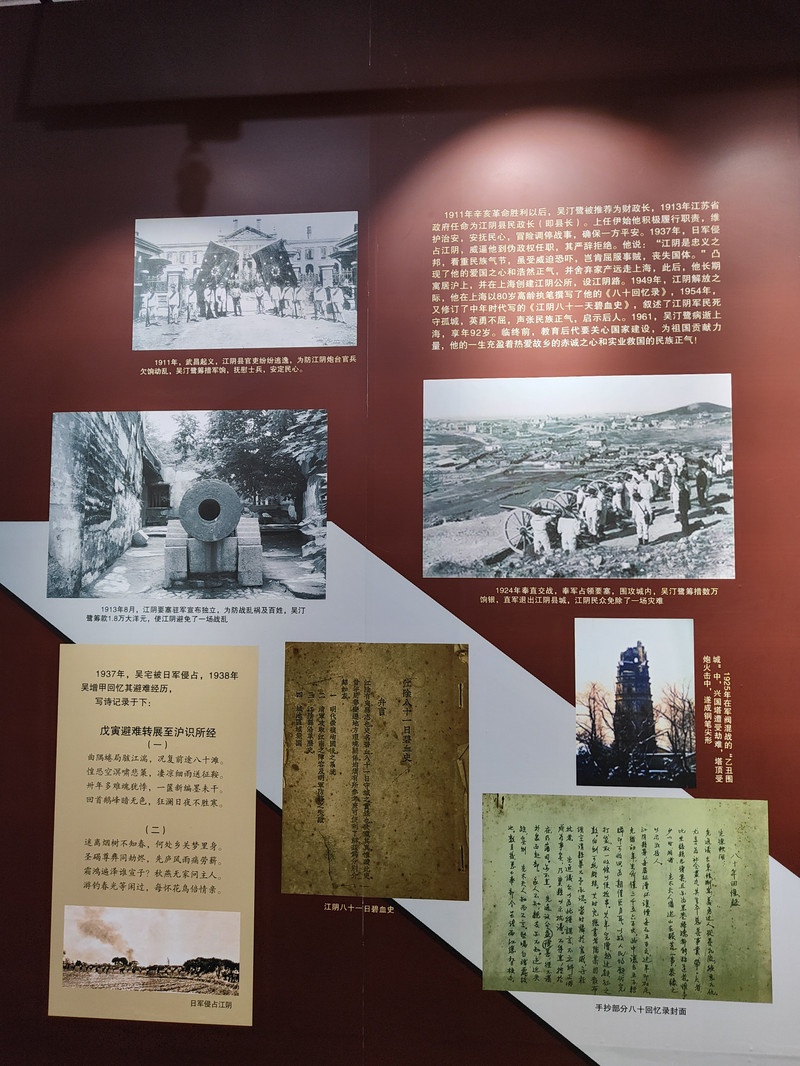

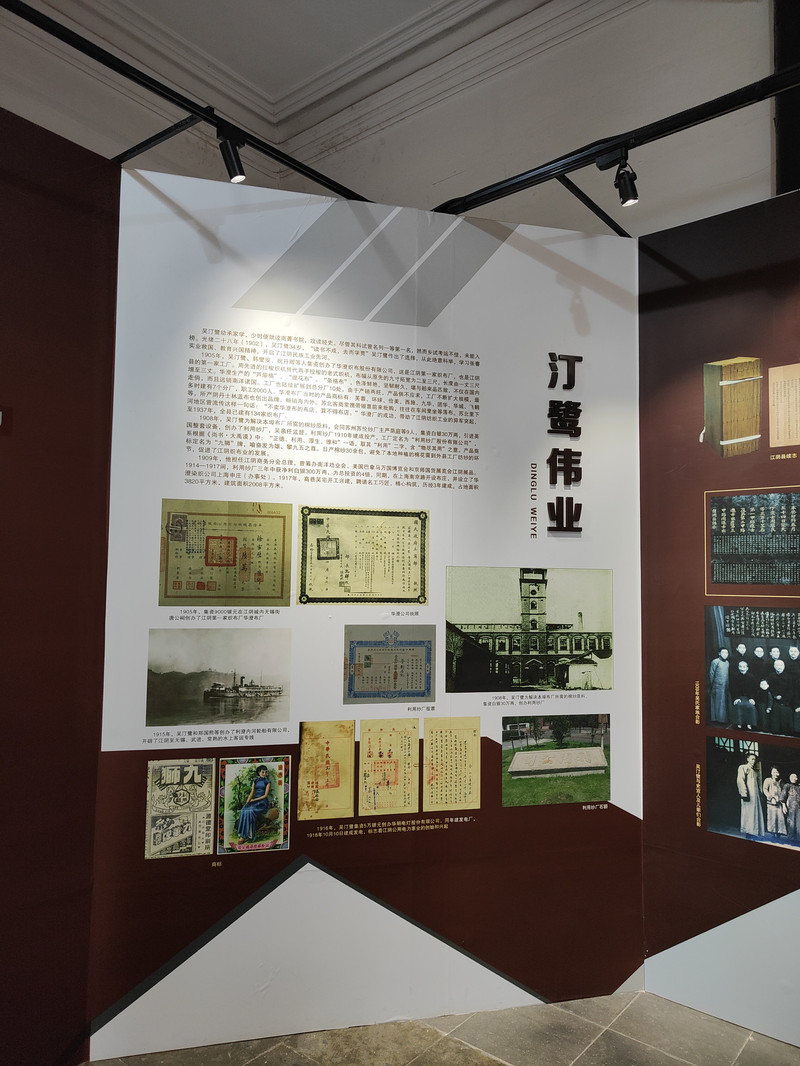

左右展室是“實業興國”的展室,第一展室展示的是吳家的興起。要塞司令部舊址本來就是吳氏故居,自然要把主人家介紹一下的。

從吳氏的世系圖上,我很驚訝地發現,吳汀鷺的長子居然過繼給了堂兄吳增鎰。一般來說,把長子出繼的,似乎並不多見。

吳氏的先祖是春秋時期的吳季札,吳家算得上是書香門第。父親是清朝的監生,精通醫術,熱心地方公益事業。到了民國時期,吳家人才輩出,聲名鵲起,比肩於當時江陰城內的陳、章、沙、祝四大家族。

對於吳家的實業興國自然不用多說,真正讓我記得吳汀鷺的,還是輔延小學。要知道,當時江陰城區就一所禮延小學,而且由於種種原因面臨開不下去的局面。吳汀路借棲霞巷開辦了輔延小學,意思是輔助禮延而推廣的意思。後來,又捐資創辦了通惠義務小學、徵存中學。

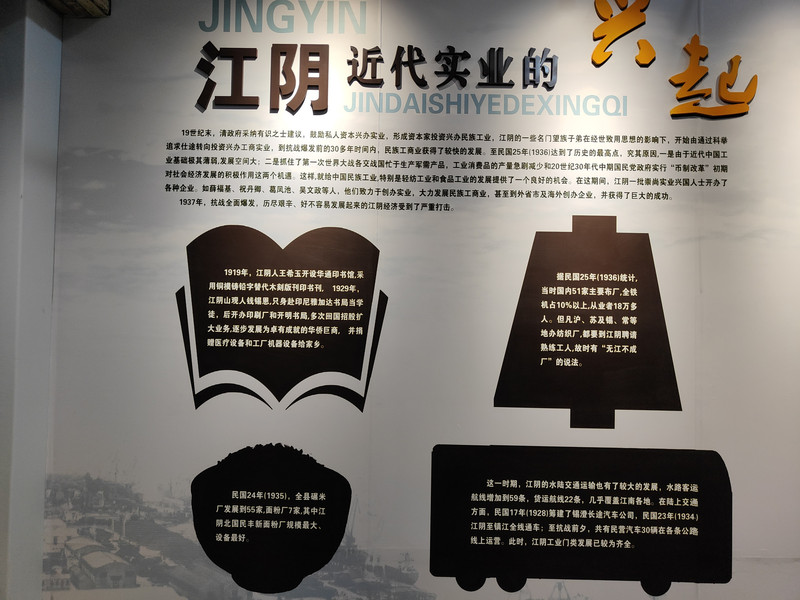

第二展廳展示了江陰近代的實業先驅,不看不知道,一看才知道原來江陰近代的實業家還真不少。據說在民國時期,但凡上海、蘇州、無錫、常州等地辦紡織廠,都要到江陰聘請熟練工人,當時有“無江不成廠”的說法,可見江陰的紡織業在民國時期就已經處於相當優勢的地位。

當然,其他工業門類也很齊全,例如民國二十四年時候,全縣的碾米廠就發展到了五十五家,江陰北國民豐新麵粉廠規模最大的麵粉廠。

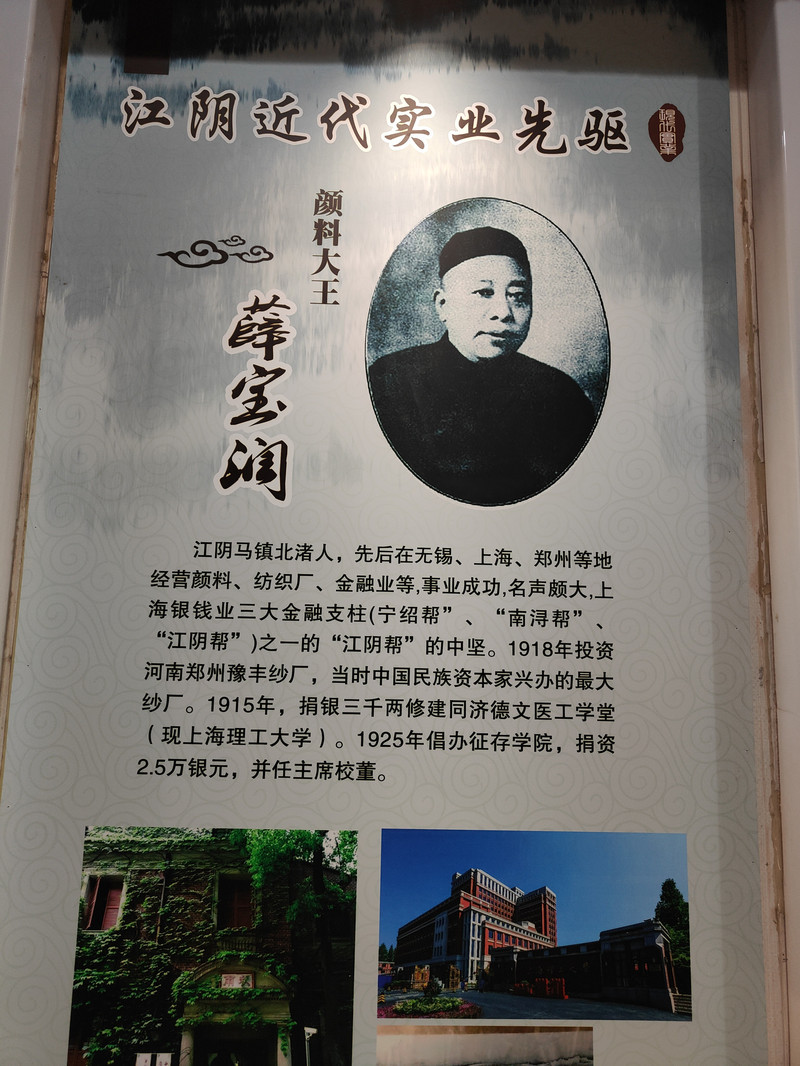

顏料大王薛寶潤,江陰馬鎮北渚人,先後在無錫、上海、鄭州等地經營顏料、紡織廠、金融業等,是上海銀錢業三大金融支柱之一的“江陰幫”中堅。另外兩根支柱分別是寧紹幫、南潯幫。他投資設立的河南鄭州豫豐紗廠,是當時中國民族資本家興辦的最大紗廠。除了辦實業,他還捐銀同濟德文醫工學堂和倡辦江陰徵存學院。

葛鳳池,江陰青陽人,先後在無錫、徐州、合肥、蚌埠、南京等地開設分號,熱心於教育和衛生事業,出資創辦青陽體仁小學,組建紅十字會青陽分會救護隊。他在上海租界孟德蘭路購置了洋樓,還把這條路改名為“江陰路”。

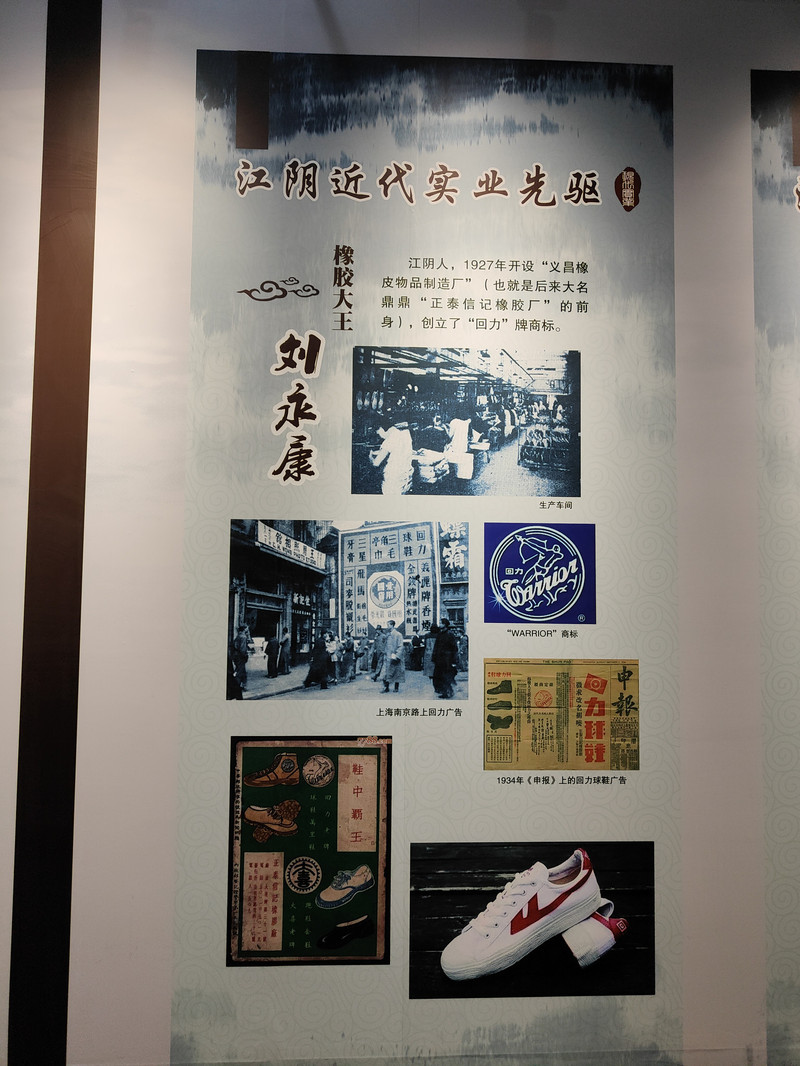

橡膠工業奠基人薛福基,青陽塘頭橋人,在上海創辦大中華橡膠廠,是中國橡膠工業和生產汽車輪胎的先驅。

橡膠大王劉永康,一九二七後開設了義昌橡皮物品製造廠,也就是後來的正泰信記橡膠廠的前身,創立了“迴力”牌商標。迴力籃球鞋是世界上銷量最大的籃球鞋之一,像姚明、大郅等世界級的球星,少年時都曾穿過迴力片球鞋哦。

祝丹卿出身於江陰城內望族,致力於興辦地方實業和文教事業,還是江陰最著名的中學南菁中學的校董。

葉鐘廷一生致力於生產國貨,抵制洋貨。他和弟弟開設茂昌工業社,生產檀香粉、紙袋牙粉等化妝品,工廠規模還挺大。

鄧仲和,江陰北門人,在上海創辦了七家大中型獨資企業,是當時的工商業鉅子,生產的“英雄”牌絨線打破了英國品牌在上海市場的壟斷地位被稱為“中國民族工業飛黃騰達的典型”。

吳文政,江陰峭歧人,在上海創辦大中紡織廠,後來又到香港創業生產的“紅雙喜”“金魚”“雙貓”等品牌的棉紗和布匹享譽全港,遠銷海外。他在江陰實驗小學建“吳文政圖書館”,江陰還有一條文政路,就位於峭歧鎮。

前院的兩側開設的臨展廳,展出的是“文化遺產與文化繁榮”,沒有實物,都是圖文資料。吃的有豆渣餅、草鞋底、鳳凰包雞、粉鹽豆、過橋鱔、馬蹄酥、爊雞、面拖蟹、鱔絲燴麵等。

草鞋底這種零食在江南很多古鎮都有,豆渣餅在其他地方都並不多見。以豆渣餅為原料的紮泥頭,也有叫扎膩頭的,那真是江陰本土的老味道,現在還是很多江陰人的最愛。至於鳳凰包雞,這個地域性比較強,只在顧山一帶比較出名。

過橋鱔我一直以為是無錫的特產,年少的時候我尤其鍾愛這道菜,每次去無錫都要去吃這道菜,有時候也作為面的澆頭。馬蹄酥是真正的江陰特產,很多人都喜歡它的味道,但是我總覺得太甜,打小就不好這一口。後來夏港有家店推出了椒鹽味的,但覺得也一般般。

爊雞就讓我很懵了,這道菜家里人都比較喜歡,但每次都是從常熟沙家浜大老遠捎回來的,江陰也有這道菜嗎?回去後趕緊查了一下,原來這是一道盛行於華士一帶的名菜,當時用的是華士醬油。然而不知道什麼原因,這道菜在江陰基本上見不到了。

面拖蟹也是我鍾愛的一道菜,年少時候吃的蟹是長江里的,那叫一個鮮美。大一點的蟹或蒸或煮,小點的蟹則做面拖蟹。裡面加一點面漿和毛豆子,我可以直接省略米飯,只這一道菜就可以打發一頓飯,吃得不要太飽哦。

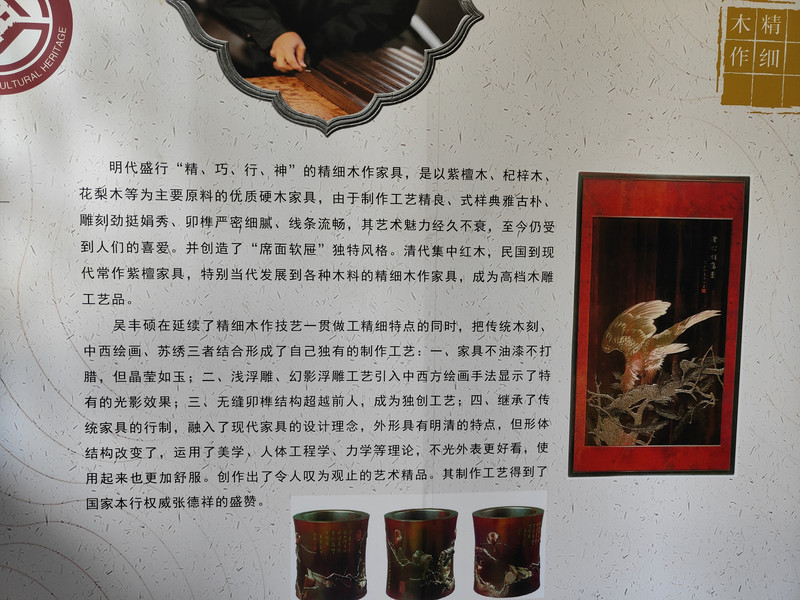

用的有木作家具、虎頭鞋、剪紙、麥稈畫、竹篾、蘆花靴等。江陰的長涇剪紙還是小有名氣的,以前人們貼在窗戶上,過年的氣氛就被烘托出來了。蘆花靴我小時候還曾經穿過一雙,雖然看著笨笨重重的,但是還別說,倒是挺暖和,也很輕便。

娛樂活動有錫劇、河蚌舞、九獅舞等。錫劇是無錫地區的地方劇種,唱腔婉轉,雖然沒有越劇的名氣大,但也很好聽,開始的時候是一旦一生的對子戲,後來才發展成為行當齊全、完整的地方劇種。

九獅舞倒是知道,雖然一直不明白為什麼是九頭獅子。河蚌舞以前聽都沒聽說過,居然是江陰的特色舞蹈?根據介紹,這種舞還流傳於江陰農村各地,可是在我的記憶裡,怎麼從來沒有見過這種舞蹈?

醫藥方面則有致和堂膏滋藥、周氏婦科、朱氏內科等,直到現在,一到冬天,很多江陰人還有去致和堂開膏方的習慣。周氏婦科起源於清咸豐年間,創始人周學詩享譽滬蘇錫常一帶,與朱少鴻、陳鵬飛齊名,當時並稱江陰三大名醫。朱氏是峭岐人,長於治療傷寒、濕溫和調理肝胃。

除了以上這些比較出名的,江陰居然還有很多非遺,例如江南絲竹、二胡藝術、段龍舞、茶花擔舞、漁籃蝦鼓舞……看得我一臉懵。我也算是土生土長的江陰人,為那幾種舞蹈咋從來沒看過?

江陰要塞風雲會,渡得長江第一船。

中國海軍呈勝跡,暨城百姓始安然。

——七絕