一、說說這次旅行:

歙(Shè)縣,隸屬於 安徽 省 黃山 市,北倚 黃山 ,東鄰 杭州 ,南接千島湖。 歙縣 歷朝都是 徽州 的首府,是古 徽州 政治、經濟和文化中心。這裡的山水培育了名人和具有地域特色的文化,從這裡走出的商人成為了徽商,從這裡走出的戲班成為了京劇的創始者。這裡還是文房四寶之徽墨、歙硯的主要產地為 歙縣 ,被授予“ 中國 徽墨之都”、“ 中國 歙硯之鄉”、“徽劇(徽班)之鄉”、 “ 中國 牌坊之鄉”等諸多榮譽稱號。

秀麗山水與古樸建築交融化合,使人步入 歙縣 ,既彷彿踏入清麗的山水畫廊,又彷佛走進古典建築藝術的博物館。

1、證件: 在 黃山歙縣 有很多景點,如果有學生證、軍官證、教師證、老年證的話一定要帶上,這樣在一些景區可以減免門票,能幫你省去一大筆的門票費用。

2、衣服: 歙縣 屬於亞熱帶濕潤氣候,氣候溫和、雨量充沛,春夏時節需帶好雨衣雨傘等雨具,春秋兩季按正常穿著即可,早晚溫差大,如參加觀賞日出等活動需著厚衣服。

3、其他設備:攝影器材一般是相機和鏡頭、三腳架、閃光燈、濾鏡等,如果必要的話也可以帶上望遠鏡手電、水杯、筆記本、手機和相機的充電器電池。

4、現金,信用卡:在 歙縣 旅遊要帶一些零錢,這樣購物比較方便,現金可以不用多帶, 歙縣 中的各大酒店、民宿、餐廳和小商店也都可以刷使用手機支付。

5、常備藥品:藿香正氣水、風油精、防蚊水、抗過敏藥、感冒藥、止瀉藥、止痛藥、創可貼、眼藥水、消毒棉球等。

其實還有一些物品的準備因人而異,但最重要的就是帶上一顆充滿好奇的心,這樣我們的才會有一段美好的旅程。

歙縣 當地人因地理氣候環境影響,口味偏鹹偏重,喜好醬菜和醃製的食物。

毛豆腐:毛豆腐是用當地的黃豆磨好之後,過濾,做成豆漿,然後用當地的酸漿水點鹵做成豆腐。再通過發酵讓其長出白毛變成毛豆腐。外脆里嫩,鹹香適口。 “日啖小吃毛豆腐,不辭長做 徽州 人。” 說的就是這個毛豆腐。

徽州 臭鱖魚:臭鱖魚就像是臭豆腐一樣,聞起來臭,吃起來香。既保持了鱖魚的本味原汁,肉質又醇厚入味,同時骨刺與魚肉分離,肉成塊狀。

石頭粿:石頭粿是 歙縣 人最喜歡的早餐小吃,石頭粿是被石頭壓著做成的,所以得名石頭粿。

問政貢筍: 歙縣 問政山竹筍煮後,澆以麻油等佐料製成。玉白的竹筍清香脆嫩,鮮甜微酸。不管是燉菜還是清炒,鮮甜的氣味都能讓你回味無窮。

歙縣 縣城不大,在各大旅遊景點均有特產售賣,許多土特產若想購買最好直接在遊玩時到地頭購買,還可一起採摘,既看到了原產地風光又可第一時間品嚐,還可以直接付錢給辛苦勞動的當地村民。

特色商品:徽墨歙硯、 徽州 四雕、茶葉、貢菊、枇杷等等。

四季皆宜,春夏最佳。 3-4 月油菜花盛開時節風光最美,7-8 月漁梁壩處於豐水期,正是壩上沖浪的好時候。

歙縣 有一個火車站,兩個汽車站,通往 歙縣 的火車和長途汽車班次都不多,從 黃山 市過來最方便。在 歙縣 散佈著眾多古村落,還是建議自駕游更為方便。

七、行程安排:第一天:抵達 歙縣 ——遊覽 徽州 古城後——入住酒店。

第二天:皖浙一號旅遊風景道——乘遊船遊覽 新安 江山水畫廊——千年紅妝館——九姓捕魚——午餐——陽產土樓——非遺夜市。

第三天:睡到自然醒—— 棠樾 牌坊群——鮑家花園——返程。

如果時間充足可以去徽商大宅院、許村、 石潭 、坡山、昌溪等地。

落榜進士: 中國 攝影師協會會員、旅遊雜誌撰稿人、旅遊網站旅遊達人、攝影及遊記經常見諸於各類報刊雜誌,今日頭條簽約作者、 中國 國家地理風景審評師、酒店體驗師,曾接受過 河北 電視台、 河北 電台、新浪 山西 、 南海 網、台旅會、 台灣 TVBS、 日喀則 電視台、 內蒙古 廣播電視台等媒體的專訪。

【攝影器材】:相機: 佳能5D3、索尼A7;鏡頭: 16—35,24—70,70—200;

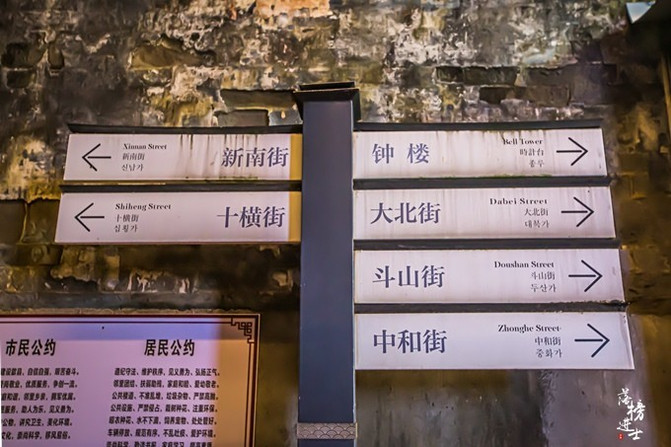

歙縣徽州 古城是 中國 保存最為完整的四大古城之一,和 雲南麗江 古城、 山西平遙 古城、 四川閬中 古城齊名。 徽州 古城又名 歙縣 ,古稱 新安郡 ,始建於秦朝,是 中國 三大地方學派之一的“徽學”發祥地,被譽為“東南鄒魯,禮儀之邦。”

遊客來 歙縣 旅遊,都會來 徽州 古城逛一逛。朦朧的天色,淡雅的建築,長廊彎彎繞繞,一池碧水,群魚嬉戲。眼前的景色宛如一幅充滿了生機的風景畫,畫裡畫外都雅緻。

相比於 麗江 古城的妖嬈、 平遙 古城的喧鬧、 閬中 古城的古樸,白天的 徽州 古城是如此安寧沉靜,好像走在這裡就可以閒暇人生,不問世事。

遊客也可以登上 徽州 古城的城牆,這座古城牆最早修建於秦朝,後來在明代曾有重修。如今,城牆邊角已長出青青小草,彷彿為一條路勾了層綠色花邊。站在城上遠眺,遠山如黛,戰旗烈烈,倒是生出幾分古時戰場的悲壯氣息。

古城不大,有歷史卻並不顯厚重,有過高光時刻,也有過低迷沉落,如今時過境遷,歷史塵埃落定,唯有厚厚的城牆在 日光 下巍然屹立,訴說著 徽州 當年的舊夢。

作為 大名 鼎鼎的人民教育家,陶行知在國內的紀念館有三處—— 安徽歙縣 、 江蘇南京 和 上海 。 歙縣 的陶行知紀念館坐落於 徽州 古城中,和古城整體風格極搭,同樣是雕花精緻的徽派建築。這座位於中和街上的紀念館東眺問政山,南瞰長慶塔,西鄰許國石坊,北附崇一學堂——也就是陶行知少年就讀處,選址別有深意。

許多人都知道陶行知是 安徽 人,許多人也知道他著名的“四塊糖”的故事。陶行知出生在 歙縣 黃潭源村,郭沫若曾贊:“二千年前孔仲尼,二千年後陶行知”。走進紀念館,大堂中央漢 白玉 雕像栩栩如生,他手執書卷,風度翩翩,雕像後面是毛題寫的“偉大的人民教育家”八個金色大字,遒勁有力。

紀念館內收藏了豐富的文字、圖像資料,還有許多實物。這件看著極其普通的花紋毛衣其實相當有“來頭”,是20世紀40年代初周恩來同志送給陶行知禦寒的。一件簡單的毛衣,飽含著對教育和知識的關切和尊重。

陳列品中有許多難得一見的珍貴資料,陶行知曾出版過的書籍、他的手稿、留存下來的照片……展室燈光明亮,彷彿寓意著知識的光輝照亮著人類的道路。陶行知的人生軌跡在這裡得以詳實的展現,也讓後人對這位教育家更多了幾分了解和敬仰。

浩瀚宇宙中,每個人的生命都是短暫的,芸芸眾生如流星劃過天際,轉眼即逝,卻總有優秀者成就偉大功名,他們或以知識或以行動照亮世界,那些,便是星辰閃耀的時刻。

黃賓虹先生是 中國 近代著名山水畫家,因善長篆刻、工詩書、尤其擅長山水的藝術造詣,和 北京 的齊白石同享盛名,有“南黃北齊”的美譽。黃賓虹先生祖籍 安徽歙縣 人,在這裡設上一個紀念館,是別有紀念意義的。

紀念館不大,位於古城內打箍井街,小小的門臉低調地對街而開。信步而入,便看到黃賓虹先生的雕塑立在正中,身邊被綠植環繞,長袍著身,眼眺遠方,手拿畫紙似乎正在專注著對著什麼景色寫生。整個建築為明清風格,磚木結構,和展室內陳列的水墨山水畫格外搭配。

或許是因為 皖南 的青山秀水滋潤了人們的眼睛,也滋養出人們高水準的審美,黃賓虹先生的繪畫水準和在 中國 美術界的地位都是極高的。比黃賓虹小43歲的傅雷就是他的忠實粉絲,他評價黃先生“石濤之後,賓翁一人而已。”

介紹黃先生生平的展室給人狹小擁擠的感覺,似乎這斗室一間不足以描摹出這位 中國 山水畫大師的生命歷程、藝術生涯以及高尚的節操。

徽州 三雕——木雕、石雕、磚雕在國內外都享有很高的聲譽,紀念館中的一塊磚雕格外精緻,吸引人不由得凝神佇立,細細打量。整個磚雕立體生動,小小的雕刻作品中、人物、景緻、建築俱全,沒有絲毫敷衍和粗糙,顯示了 徽州 手工藝匠人的高超水平。黃賓虹先生也對這種民間藝術情有獨鍾,曾因此評價“ 徽州 多奇傑異能之士”。

一張張畫作看過來,即使不懂畫的人也能朦朦朧朧感受到其中的意蘊,作品中的滄桑和雄渾醇厚完美詮釋著 中國 傳統美學,即便無法專業地指出每一張作品到底哪裡好,但毫無疑問,你的心裡確定——這就是美。

黃先生山水畫裡的筆墨總給人很高級的感覺,筆墨好,意境更好,那種含蓄、欲說還休的美感一直縈繞在畫作中。在這樣一座詩意悠然的古城,以黑白濯洗雙眼,以山水滌蕩心靈,感受一位大師的詩意人生和高尚節操,養心、靜心、悅心。

這座古城到了夜晚,一切就變得生動了起來。街還是那條街,城還是那座城,夜色中卻憑添了幾分嫵媚和人聲鼎沸,熱鬧得如同一場盛宴。夜晚的 徽州 古城,不僅有來這裡觀光的遊客,還有眾多的市民百姓在廣場上享受晚飯後的愜意時光。

城牆的紅燈籠、彩帶齊齊點亮,把整個古城裝扮得流光溢彩。變幻的燈光氤氳出霧濛濛的氣息,讓人們在恍惚間就完成了一段歷史的穿越,其樂無窮。

成片掛於牆上的紅燈籠還殘留著春節的喜慶氣息。古城內,茶樓酒肆,街市曲徑,人來人往摩肩接踵,個個帶著笑意,滿是對眼前良辰美景奈何天的讚嘆。

許國石坊在燈光的映襯下更顯高大,這是我國唯一一座八腳牌樓,為明萬曆帝為嘉獎作為輔臣之一的許國平亂有功,欽賜其回家鄉建造牌坊以表彰功績。或許是覺得自己的功勞大過了天,許國竟踰制建造了只有皇室才能用的八腳牌坊,又用了妙計讓皇上吃了個啞巴虧,一座屬於官員的八角牌樓就這麼倖存了下來。

太平橋是明代建造的,是 安徽 省境內現存的最長的石拱古橋了,它全長268米,寬7.1米,高13米,有16個橋孔。古歙三橋中名氣最大的就是太平橋。

太平橋,過去是 婺源 、 祁門 、 黟縣 、 休寧 等縣進入 徽州 府治 歙縣 的必經之橋,在今天,也是要津之處,三條公路幹線交匯於此:往 東北 通向長江邊的商業重埠 蕪湖 ,向東南抵達美麗的 杭州 ,向西通到瓷都 景德鎮 ,而經由巖寺往北,就是名聞天下的 黃山 了。

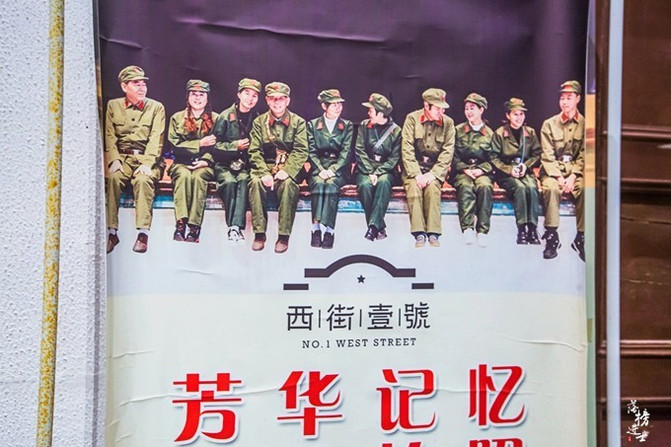

2018年,馮小剛導演的電影《芳華》上映,瞬間便掀起一股懷舊潮。那些充滿年代感的房子、服裝、發式,甚至是彼時人們特有的觀念,都勾起許多代人的情愫,勾起屬於70年代的記憶。電影散場,那些記憶凝固成建築,出現在 安徽歙縣 的老縣委中。這裡就位於 徽州 古城旁邊,如今縣委大樓移至別處,這裡則改造成為獨特的酒店和文創空間,遊客可以入住在芳華酒店,感受曾經那個年代的記憶。

眼前的偉人像、方 方正 正的桌椅,小小的五星紅旗,總會牽扯出許多沉澱在記憶中的往事。

那個年代是一個盛產英雄的年代,人們擁有許多關於英雄的想像與成為英雄的可能。他們鮮衣怒馬意氣風華,被時代的大潮裹挾,奮力改變著自己的人生,也改造著時代。

屋內燈光和煦,原木家具給人溫暖的平靜感。這種懷舊的氛圍最適合一個人靜靜前來,不受打擾地跟著回憶奔跑。

85年之後出生的孩子已經很難再有機會看到笨拙的老式照相機,這種專門拍攝全家福、周歲紀念照的相機曾經定格住許多歡樂的笑容,也定格住許多燦爛的青春。

世界翻天覆地,時間從未駐足,曾經的少年轉眼半百,關於過去的記憶也漸漸凋零,唯有那種穿越時光的牽掛和隱約的懷念,像涓涓細流,永不干涸,無論冬夏。

DAY2:自駕皖浙一號風景道,乘船遊新安江

有人說,高鐵雖好,美景一晃而過;高速雖快,美景只能路過。但是自駕就不一樣了,想停就停,願走就走。旅行,本該如此。

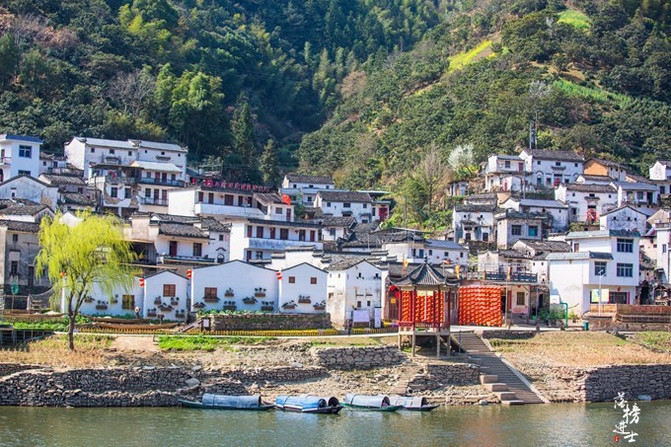

新安 江山水畫廊連接起坑口鄉到深渡鎮的水域部分,全長近百里,不同的路段可以選擇不同的交通方式,坐車坐船都不錯,徒步則更多了登高遠眺、近距離探訪百年村落的趣味。

泛舟而上,山水變幻無窮,岸邊的粉牆黛瓦層層疊疊,讓人頗有“舟行碧波上,人在畫中游”的感覺。

紅燈籠高高掛在屋簷下,這樣依然有人居住的村子更有生動的氣息,它不是特意妝扮出給外人看的模樣,而是實實在在顯示了生活本身。

粉牆黛瓦的房舍依山而建,人們傍水而居,青山綠水為人們搭建出最宜居的生活環境。村中的人想必是充滿了生活情趣的,不僅房舍儼然,河水邊的生動小品更寄託了人們生活中的儀式感。

無論南方北方的人們,對新年都有許多美好的期盼和願望,在“財門”(柴門)中走一趟,讓人感覺沾了一年的旺盛財氣。

新安 江兩岸是墨綠色的山,黃燦燦的油菜花,再加徽派村落,宛如一副現實世界的 桃源 之景。

十里紅妝館。在這裡展示了 徽州 人家婚嫁時的喜堂,你會對 徽州 人家婚姻嫁娶的迎親、拜堂、跨火盆等情景再現充滿期待。

徽州 的紅妝盛於明清,主要流行於古 徽州 及 浙江 沿海一帶,是 徽州 富繞經濟的典型反映。後經數百年的傳承演變,成為古越遺民特有的“閨閣文化”。它是當時百姓津津樂道的民俗大餐,至令依然是人們心中一道難以忘懷的亮麗風景。

徽州 的紅妝指的是大戶人家嫁女的陪嫁物品。大至婚床衣櫥,小到女紅針篋,件件精鏤細刻,內外應有盡有。一色朱紅的貼金綿延鋪陳十餘里,又稱“十里紅妝”。

這座巧奪天工的古代婚床滲透著 中國 民俗雅韻,完美體現了 中國 民間工匠精湛的手工技藝及深厚的中華文化藝術。

“天下第一轎”是紅妝館收藏的一台獨一無二的轎子。頂高4.67米,寬2.5米,長2.9米,淨重1噸,是紅妝木轎。需要16人抬。走進紅妝館,就像走進一座傳統婚嫁文化的寶庫,你會被琳瑯滿目的館藏展品所感染,彷彿回到了明清時期的 江南 民間生活。

古村總是有許多參天古樹,這些古樹或有著流傳許多年的神話,或蘊含著美好寓意的傳說,讓一個村落增加了些許神秘和古樸。這一棵千年古 樟樹 高26米,胸圍9.2米,樹幹粗壯到需要11個成年人才能合抱。為徽古樟之冠。

只是站在面前,也已經被粗壯的樹幹所震懾,需要好幾人環抱才能圈住的老樹依然煥發著蓬 勃生 機,早早便抽出新芽,褐色的樹乾和嫩綠的枝葉書寫著四季更替、生命輪迴的奇蹟。

靠山得山靠水得水,傍依在水邊生活的人們一年四季都得著這條江水的實惠,尤其到了春天,水波蕩漾,沉寂了一冬的水中再次熱鬧起來,人們乘著小舟,開始新一輪的打漁生活。

滿江的細長木船飄飄蕩盪,人們已換上了色彩鮮豔的春季服裝,彷彿盛開在水上的花朵。這種看似閒適的打漁生活在北方是難得一見的,自然吸引了許多人的好奇目光。

《 新安 漁風-九姓捕魚》表演也是遊覽 新安 江可以欣賞體驗的一個項目,在 新安 江上曾經生活著這樣一群人,他們世代漂浮在水上,以船為家,以捕魚為生,持續了500多年。遊客在欣賞漁民精彩表演的同時,也可以了解到當地漁民的生活歷史。

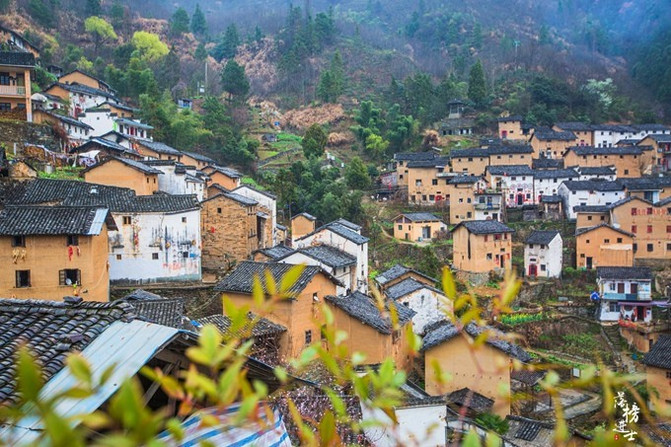

如果你以為風光秀麗的 皖南 只有粉牆黛瓦和馬頭牆,不妨到陽產土樓看看。陽產土樓位於 黃山歙縣深渡鎮陽產村,“陽”指面陽,“產”為當地方言,意為陡峭,這裡是群山之中的向陽之地,故名“陽產”。

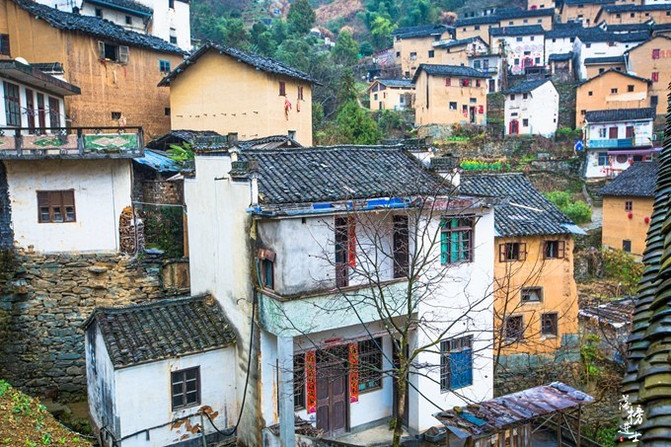

一步入村中,便會被成片的土黃色民居震撼到。或許是看慣了傳統的徽派建築,打眼看到陽產的房舍,倒多了許多新鮮感。

陽產村已有400多年曆史,村中居民多為鄭姓,古時戰亂,老百姓從 河南鄭州 遷移到這裡,建屋成村,日出而作,日落而息,就這樣一代代生活下來。村中民居呈梯形分佈,層次分明錯落有致。描繪著紅色 中國 地圖的是村中學校,或許是知識在人們心中有著至高無上的地位,因此坐落在整個村子的最頂端。

山霧朦朧,遠山如黛,似乎是剛下過雨,村中小道光滑可鑑,灰色瓦頂遠看相連在一起,讓一座村莊山寨味道頗濃。

在村中還有一座學校,校捨不大,但對於一座僻遠的山村來說卻已是相當難得。

走在村中,石板鋪就的道路因人來人往磨得發亮,彷彿走進了一個被時間遺忘的原始村莊。村里許多百年以上的徽派老房子雖然破損卻依然保存完整,這些民居夯土成牆,伐木建梁,房屋外觀全是材質自帶的本色,笨拙質樸。

土樓一座座、一棟棟,密集而立,彼此緊緊依靠,遠遠看去,窗戶顯得格外小,就彷佛碉堡中的射擊孔,而對於古時生在戰亂中的人來說,這裡是生活起居之所,也是保衛家園戰鬥之地,是人造的帶有防禦功能的城堡。

堅實的民居如堡壘般緊密聯繫在一起,形成強大的防禦攻勢。藏於深山遠離塵世已是一層保護,再加上如此鄭重的防禦姿態,整個陽產村儼然一個獨立而不可侵犯的王國。

或許是因為和戰亂緊密相關,土樓自帶滄桑。只是如今歷史的烽煙早已落盡,現世安好,初春時節,山花爛漫,為整個村子添加了一種莫名的俗世感和秀麗之氣。

誰家的炊煙升起,將整個村子氤氳成一個絕世獨立的存在。春風輕輕吹過山梁,漫山遍野是正在轉綠的樹木,各種山花次第開放,於是整座山的色彩便生動活潑起來。

徽州 是個神奇的地方,每一處都是渾然天成的風景,每一步都有源遠流長的歷史。她如詩如夢,如夢如幻,讓外來的人花了眼亂了心,也遺憾自己不夠博學,無法完全了解它的過去,可就是這樣粗淺的一瞥,已被折服。

早在南宋時期,在 徽州 這片古老的土地上就誕生了頗負盛名的徽菜,隨著徽商的發展與傳播,徽菜漸漸成為全國的名菜之一,繼而列入 中國 的八大菜系。幾百年的流傳與發展,徽菜也漸漸被作為 安徽 文化的代表之一被 中國 與世界所熟知。

“披雲山莊”的裝修很有特色,古老的 徽州 一樣,充滿了徽文化獨具的古香古色。

披雲徽府菜已經 成功 申請到 歙縣 以及 黃山 市的非物質文化遺產,現在正在進一步申請 安徽 省的非物質文化遺產。

在“披雲徽府”可以品嚐到 徽州 特色美食,“披雲徽府”有很多菜是燉菜,因為燉菜最容易保持菜本身的味道。

晚上我們又回到了 徽州 古城,在這裡可以品嚐到各種的小吃。

要是說起搞非遺文化節, 安徽歙縣 的 徽州 古城怕是最有發言權的。就是在這樣的氛圍中,非遺的活動才更加有了神韻和底氣。

徽州 的非遺項目眾多,精彩的演出技藝、傳統手工藝品、文創古玩、美食小吃、農特產品,多到讓人眼花繚亂,即便是一個小小的燒餅,也有著繁複的講究。

住在古城裡的人,民風依然純淨,依然保留著先人尚儒重商的傳統,近800年的歷史傳承和延續下來,在人們眼前亮相的是讓人讚嘆、精妙絕倫的 徽州 文化。坐在路邊看起來普普通通的老人有著精妙的好手藝,細緻的手法讓往來游客忍不住停下腳步,認真看起來。

人物、花卉、禽獸、蟲魚等木雕栩栩如生,讓人禁不住為這精湛的技藝讚歎。 徽州 木雕一直名氣在外,來這裡的人們,看遍了白牆黑瓦大宅中的樑架、挑簷、鬥栱,不妨再看看這些小巧的物件,這裡同樣有精彩的世界。

非遺項目總給人一種將要消逝在生活中的感覺,但是在古城裡,看到許多非遺項目的展示都是年輕人,會給人一種莫名的心安。至少人們會看到,這些生髮於民間、接地氣的技藝並沒有隨著時間的流逝、城市的發展被忽視。

DAY3:歙縣,“中國牌坊之鄉”

徽州 是個神奇的地方,讓人每次都如初見,都會從心裡生出一種敬畏與驚嘆的感受,難怪明代戲劇家湯顯祖會生出“一生癡絕處,無夢到 徽州 ”的感慨。

棠樾 是 黃山歙縣 一個頗有歷史的村落,這裡曾是古 徽州 的中心,村中的牌坊群便是其中最隆重而矚目的證明和代表。一座小小的村莊竟擁有七座牌坊,並都屬於同一家族,讓這個鮑式家族充滿了傳奇色彩,也讓來到這裡的人們不禁好奇他們曾有的輝煌歷史。

如今 棠樾 村所住村民全部為鮑氏後代,整個村落白牆灰瓦,青磚鋪路,似乎從未改變過模樣。

村內有兩座祠堂,從偏門走進、規模略小地為鮑氏妣祠,又名清懿堂,俗稱女祠。她打破了“女人不進祠堂”的舊例,是世界上唯一一座女祠。

站在祠堂內,那種清冷、森嚴、肅穆的感覺穿越時光而來,眼前出現鮑氏家族一代代或心存期盼、或心如止水的女眷,她們在深宅中枯坐,任青春流逝,任歲月將青絲染成白髮。

鮑氏敦本堂祠是村中另外一座祠堂,俗稱男祠,規模和製式上明顯要高於女祠,也從側面反映了古代社會“男尊女卑”的規制。這座祠堂始建於明嘉靖末年,清朝曾重建,整座建築已顯出被歲月磨礪後的滄桑,但那種骨子裡的尊貴和莊嚴絲毫未減。

明清時期,這裡是立鮑氏祖先牌位的地方,現在以畫像替代,整座祠堂充滿了寂靜。

七座牌坊在村口依次排列,雄偉壯觀,讓人驚嘆。它們的建造年代從明嘉靖年間延續到清嘉慶年間,都說富不過三代,這鮑式家族的輝煌歷史卻延續了500多年。

沿著七座牌坊依次走過,這其中有節孝坊、尚書坊、樂善好施牌坊等,其中有封建糟粕,也有許多品格是直到現在都被人稱道的。

古代的牌坊不是誰都能建,要有皇帝的聖旨才可以,由此可見鮑氏家族的德性之高。

全石結構,四柱三間,構築精巧,氣勢巍峨,站在牌坊下,近距離打量,除了高大的觀感和精美的雕功,你也會感受到一座座牌坊所蘊含的精神本質。如果是一座牌坊就是一份榮耀,那麼這份榮耀之後帶來的也是被古代嚴格的道德所束縛和規範的枷鎖。

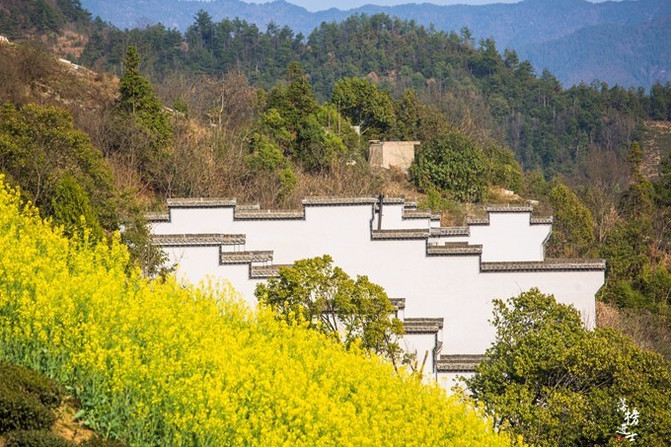

連綿不斷的田地和油菜花中,座座牌坊更顯威嚴,它們經風沐雨,任自然四季更替,任村中人家去了又回。

一座座華麗顯赫、獨自風韻的牌坊,幾百年來,一直在向世人訴說著它們的喜怒哀樂,演繹著一幕幕人間悲喜劇。

鮑家花園,顧名思義,鮑氏家族的私家園林,這裡的小橋流水和粉牆黛瓦讓人流連忘返,也讓人更實實在在觸摸到令人魂牽夢縈的 徽州 “癡絕”之處。

鮑家花園的主人原為清乾隆、嘉慶年間著名徽商、鹽法道員鮑啟運。作為私家花園,它的面積大得讓人驚嘆,古時 徽州 官商的財大氣粗、揮金如土在這裡體現得淋漓盡致。

花園內處處體現了 徽州 建築的精緻心思,亭台樓閣、小橋流水,再加後來復建時增加的各種盆景,讓整個園子走起來極有趣味 和美 感。

總覺得盆景中深藏著人們對美的極致的追求,它們從山水中來,帶著天生的靈氣和野趣,在一雙雙巧手的擺弄下,或蟠曲若龍或支撐如傘或鋪展為屏……有著無法言說得巧妙和精緻。

在這裡,一座盆景就是一個小小的世界,靜心凝望,會讓人感覺是愛麗絲掉入了兔子洞,神遊了一個充滿想像力和審美情趣的仙境。

徽州 特有的粉牆黛瓦成了最好的佈景,讓每一座盆景都更顯出或清秀或遒勁或雅緻的氣質。

沿著蜿蜿蜒蜒的小路走下去,偶爾有一叢竹子在路邊拔節生長,偶爾遇到一處佈置精巧的盆景在等人觀賞,一石一景、一草一木都凝聚著天人合一的巧思,也勾引出人們的無限遐想。

小徑周圍擺放著一個又一個盆栽,走幾步就遇到一個,姿態各異,色彩不同,和原本的自然景色一起構成了一道道讓人目不暇接的美麗景緻。

一到春天,園內便草木蔥蘢,觸目可及都是茂盛的名花異草、佳木修竹,流水的聲音隱隱傳來,不遠處鳥鳴婉轉,整個花園安靜得讓人心情舒展。

鮑家花園也是當今我國最大,最具特色的盆景觀賞園,曾經與 蘇州 的拙政園和 無錫 蠡園並稱為“ 江南三大私家名園”。這裡種植的盆盆都是極品,棵棵都是佳作。

鮑家花園中以山石盆景為主,花草樹木盆景為輔,分為精品園,流派園和山石園三個園區,盆景主要有徽州 人家, 黃山 風情,天上人間等。

看過的古代園林越多,越羨慕古人的生活。在快節奏的都市中,建一座宅院,賞一日風景的日子對人們來說早已成為一種奢侈,而古人那種“慢生活”的心境也非今人可比。

如果時間充足的話還可以繼續去徽商大宅院、許村、 石潭 、坡山、昌溪等地,下面我來繼續介紹我們這趟行程所去的景點。

在 安徽歙縣 的許村遊走,會漸漸生出一種迷失的感覺,那些自然風景當然美麗,但村中一座座年代久遠的建築才是真正讓人痴迷、失落的所在。

許村位於距 歙縣 縣城21公里處的箬領關下,古稱富資裡,唐末,許姓族人避中原戰亂遷居於此,隨著人口壯大,慢慢成為當地大姓,北宋時得名許村。

走入許村要先過 高陽 橋,這座建於元代的廊橋比電影《廊橋遺夢》中的羅曼廊橋還早300多年,是 中國 最古老的廊橋之一。一座小小的橋,在幾百年前就凝聚了當時人們的智慧。

橋上有廊,可避雨遮風,方便了過往行人和無家可歸的人,度過一個個寒涼的夜晚。如今站在廊橋上,從橋上往外一照,就是一幅 江南 美麗的水鄉畫。

許村有“ 徽州 第一進士村”的美譽,初到村口可以看見大宅祠,繼續往裡走,還有明代建築的大墓祠、清代建築的大邦伯祠,以及眾多石牌坊,一座連著一座,讓人眼花繚亂,大有目不暇接之感。

許村中,每一座牌坊都是村中前人的一種德性,它們走過時光的打磨佇立至今,依然為村中生活的人們指明著德行的方向。

眼前的雙壽承恩坊為明隆慶年間為徽商許世積(101歲)和夫人宋氏(103歲)夫婦而建,為全國唯一。

大觀亭為明嘉靖年間所建,據說是當地文人聚會之所。說是亭子,形制卻有些特別,磚木結構,跨街而建,封閉的牆體少了四面通風之感,多了幾分堅實和保守。

微風拂過,懸掛在亭閣簷邊的風鈴叮噹作響,讓整個村子更顯寂靜。

五馬坊為明正德二年(1507年)為 福建 汀州府知府許伯升立,五馬是古代知府的雅稱。許伯升元末鎮壓地方農民軍起義,因不嗜殺而謂有義行。

細雨輕飄,烏黑的房檐上早早生出綠色青苔,在眼前描繪出一幅詩意的 江南 春景。

牌坊不算巍峨,或許是因為時間久遠,已經開始泛黃,但細細打量,仍可看出雕刻的精美,三層房檐上都立有獸脊,顯出古樸的味道。

村中的古老建築隱沒在人們的日常生活裡,古宅的隔壁、傍水的岸邊都建著新居,一半古宅,一半新居,卻都是白牆黑瓦,很是和諧。

許村給人的第一印像是安靜,幾乎沒有遊客,雖是景點,裡面卻都住著當地人。趕上傍晚時分,看著眼前的古建,聞到家家戶戶飄出的飯香,多少讓人有些恍惚,不知身在何時何處。

村中的人們想必對村子有著許多驕傲和自豪,小小的村落也建了歷史博物館,讓外來的遊客或多或少能感受到一個家族強韌的動力和淵源。記載著歷史的地方和人們波瀾不驚的生活就這樣默默守在一起。

大郡伯第為三進五開間,總進深約60米,開間18米,總面積為862.32平方米。磚砌門樓,四柱五簷,寬8.45米,高約11米。樓簷下每組斗拱都有猶如像鼻狀伸出。

走在村里的每一個角落,都能看到那些經歷了時間的磨礪並“存活”下來的物,它們保留了一代代人的回憶,見證了一番番歲月的變遷,一草一木,一塵一土,粘黏著深厚的時間和故事。

徽州 的古村落讓人艷羨,這些村子不僅數量眾多,如珍珠般鑲嵌在高山流水中,而且顏值、質量都極高,即使不做攻略,隨便走進一個村落,都會跌進一段源遠流長的歷史,闖入一個綺麗精緻的建築世界。

位於 歙縣 的昌溪村建於唐代,和 徽州 大部分村落“聚族而居”的特點不同,這裡雖是一個村,卻細分為上村和下村兩個地方,上村為吳氏古村,下村為周氏古村,一條昌源河從村莊穿流而過,將世代茶葉大亨、士人輩出的吳氏家族和“漆業大王”周氏家族緊緊聯繫在一起。

進入村中,首先要經過一條名為九子巷的狹長巷子,窄窄的,兩邊牆壁高聳,彷彿是人為打造出一條時空隧道,外來的人穿過這裡,便從今回到了古。

走出巷子,視線豁然開朗,昌溪吳氏的宗祠太湖祠聳立在不遠處,大門枋上明太祖朱元璋御筆題賜的“第一世家”低調地彰顯著這個家族的輝煌歷史。多少年歲月倏忽而過,眼前的太湖祠說不上多華麗耀眼,磚木早已破損,油漆脫落到幾乎看不出原本顏色。但在它剛建成時,想必是濃墨重彩、耀人眼目的。

和所有祠堂一樣,太湖祠分前後兩進,前面是族裡開會議事的地方,後堂是供奉祖先牌位的地方。柱上懸掛的楹聯引人深思——惜衣惜食緣非惜財而惜德,求名求利只須求己莫求人。”每一個家族的 成功 的背後,都有著精神和德性上的默默指引。

村中有元明清留下的古老建築,也有 新建 的民居,看到粉牆黛瓦下掛著衣衫的現代化陽台,時間在建築上的交匯讓人生出一種蒙太奇式的跳躍感。

很多人都知道“ 徽州 古建有三絕”——牌坊、祠堂和民居。走在昌溪村,隨處都是徽派建築的精華,一個轉角便看見一座牌坊,一個轉身便走進一所民居。尤其是民居,縱橫相接,撲朔迷離,巷弄交錯,讓人生生走出宛如迷宮的效果。

雖算是景點,村中的人卻並不見少,人們早已習慣了來來往往的遊客,習慣了被收進鏡頭,自顧自地守著這好山好水過生活。

建於清代嘉慶年間的員公支祠相比太湖祠小巧了許多,總體看上去也多了幾分精緻和奇巧。古祠門口八根柱子六根與牆壁融在一起,顯得格外結實卻不死板。

三眼已經佈滿青苔的古井一看便知年代久遠。相傳三國兩晉南北朝時,人們為解決飲水問題在這裡掘井取水。水多水好便吸引了人,越來越多的居民開始在此周圍建房居住。如今三口古井只是供人欣賞的景觀,在古時卻應該是個熱鬧的地方,家家戶戶在這裡打水洗菜,也吵吵嚷嚷地交換著家長里短。

宋代酒肆茶樓是村中又一個不能錯過的觀賞之地,茶樓建於明代中期,整體建築仿造宋時風貌,帶著和明清時期完全不同的質樸風格。

村中的古樹不知生長了多少年,繁茂的姿態彷彿村中的兩個家族,在上百年的歲月中不停地開枝散葉,生生不息。

石潭 村位於 歙縣霞坑 鎮的山坳裡,每年春天,油菜花開得漫山遍野,走入其中儼然跌進一個清新燦爛的金色夢境中。

徽州 的古村落幾乎都散佈在大山之中, 石潭 村也不例外,村落背靠祖山面朝案山、傍水而建,這個始於宋代,已有800多年的古村落不張揚不渲染,獨享著一份山清水秀。

油菜花盛開的美景充滿詩情畫意,讓一座深藏於山中的古村瞬間便靈動起來。每年3-4月,連綿起伏的群山中,油菜花漫山遍野,伴隨著山中云霧繚繞,古村落若隱若現相映成景,美若仙境。

淡雅明快的建築色調和著一山的濃濃綠意和燦爛金黃,讓都市裡走來的人更羨慕這樣純自然打造的“花花世界”。

石潭 村在歷史上以吳氏宗族關係為紐帶,經過八百餘年繁衍而成,至今仍保留一姓一村,歷史上人口最多時號稱千灶萬丁。至今, 石潭 村仍完好保存著近千年曆史的吳氏宗譜,足顯其文化底蘊的深厚。

古樸的房檐層層堆疊,古風恍然如昨。看似普通的村中藏龍臥虎,誰又知道在歷史中曾走出過多少名動天下的名臣、大儒和富賈。

精心打造的觀景台讓好風光一覽無餘,連綿不絕的群山若隱若現在薄霧中,遠處山腳下的村莊房舍齊整,河水靜靜流淌,明明有路通達,卻寧靜得讓人覺得是生活在世外 桃源 中的人家。

石潭 村在地圖上很難找到,但秀美的風光使之成為 黃山 市“百佳攝影點”的第一位,是攝影愛好者的天堂。

山中空氣清新,讓人禁不住想大口呼吸,感官隨之自然打開,充盈著水霧的空氣給肌膚持續做著SPA,整個身心都得到一次通暢的淨化。

石潭 村的油菜花相當有名,早早就有慕名而來的遊客拍照打卡,享受著最早的春風和春花。

伴隨著山中的雲霧繚繞,古村若隱若現。村落依溪而建,薄霧之中,如處洞天福地。沒有風,整個村子看不見人跡,彷彿沉睡在神秘的夢境之中。

就像是濃妝淡抹總相宜的日子,遠觀 石潭 村,有漫山遍野、詩情畫意的自然風光,走進石潭 村,也有古樸精緻的宗祠民居,靜謐幽深的街巷,怎能不讓人流連。

在從 石潭 去往坡山的路上會經過一個叫“湖山嶺”的地方, 石潭 村湖山嶺的風光也非常漂亮,這裡還是一處小眾的打卡地。

春暖花開的季節,山間油菜花爛漫盛開,金黃色染盡山野,間或有桃花一叢叢,朵朵開放。粉色應和著黃色,黃色摻雜著綠色,彷彿關於春天的交響樂正在山林間波蕩起伏。

徒步在油菜花叢和朵朵桃花間穿梭躲藏,空氣中夾雜著泥土芬芳和陣陣花香,土地潮濕而鬆軟,一切讓人彷彿身處天堂仙境,時間就在這種愜意中悄悄溜走而毫不自知。

桃花開得精緻秀氣,彷彿面帶羞色的小姑娘,引人憐愛。

和油菜花的燦爛不同,桃花的美多了幾分鮮明和層次。 春日 陽光下,近處看桃花,它們靜靜綻放,不爭不搶,獨自美麗。若從遠處看,它們與天際相接,彷彿在燃燒著蒼穹,耀眼奪目。

古村隱匿在山嶺之中, 徽州 的建築總給人獨特的美,在煙霧濛濛的氣息中,在花開遍野的氣勢下,一座古村變得“行雲流水”,在遠山、煙雲的襯映下如詩如畫。

磻坡古道連接著磻溪村和坡山村,林間的小道是更久遠年代裡的留存。在公路開通以前,這條崎嶇的山道一直是坡山村通向外界的唯一道路。如今道路少有人走,更加幽靜清冷。

從高處俯瞰, 安徽歙縣 的坡山村一面靠山,三面環水,大自然潤澤出的村莊,出落得格外清秀雅緻,像極了每個人珍藏在心底的故鄉。

自駕而行,早春的桃花兀自開得美麗。漸漸地,黑瓦白牆的農舍和青黃相間的田陌映入眼中,不遠處隱約傳來狗吠的聲音,坡山村到了。

毫無意外,春天是坡山村最美的季節。村子四周群山連綿,遍種油菜田,早春時節,朵朵花開,道道山梁便金色起伏,雲霧、花海、農舍,猶如天上人間。

坡山村坐落於 歙縣杞梓里鎮,以壯闊的雲海雲霧出名,曾登上央視等媒體。一年四季的壯觀雲海,配上春天的油菜花、夏天的向日葵、秋天的貢菊花和冬天的雪景,當真應了那句“四時都是好風光”。

村居隨著群山起伏,不遠處河流宛轉,粉牆黛瓦的民居齊齊整整,裊裊炊煙描畫出似真似幻的人間仙境。

民居鱗次櫛比,隱現在遍山高大的樹木中。白色的牆、灰色的瓦、天空的藍、群山的綠、油菜花的黃、河水的青,各種色塊組合、變化、互補,層次分明又相互交融,給人以無盡的視覺享受。

坡山村很像每個人珍藏在心底的故鄉。家鄉沒有高樓大廈、沒有繁華喧鬧、沒有車水馬龍;家鄉不缺高山流水、不缺清新空氣、不缺純真質樸。走得再遠,家鄉的景象卻揮之不去,在心裡生根發芽,每逢春季,那些思念的花就如油菜花一樣,開得漫山遍野。 (全文完)

標籤: #摄影 #自驾 #人文 #歙县 #渔梁坝 #阳产土楼 #鲍家花园 #徽商大宅院 #许村 #徽州古城 #陶行知纪念馆 #许国石坊 #太平桥 #深渡镇 #披云山庄