文中照片均為“黑白的觸動”作者所攝,版權所有,未經允許,嚴禁盜用!

正式的環遊中國始於2018年3月底的濟南之旅,四年的時間,“主體工程”已經塵埃落定,最近兩天計劃作一篇總結。過程中發現,2018年之前還去過一些重要景點,但從未落於文字,比如泰山、嶗山等,我想,如果一幅中國旅遊地圖缺了它們,會非常遺憾,於是決定用盤點的形式,將這些漏缺的景點一一補足。行百里者半九十,結點的圓滿是對“長跑者”最有意義的嘉賞。

因為長期生活在青島,以下景點多位於青島和山東境內,有婦孺皆知的名山,也有名不見經傳但頗具特色的景點。話不多說,這就開始我們的盤點。

泰山泰山是2015年6月份爬的,那是我第一次夜爬,回想起來,條件蠻艱苦,山下穿短袖都嫌熱,山上裹大衣還發冷,賓館住滿了,一些看日出早到的遊客索性睡在地板上。即便如此,我卻沒有一點辛苦的印象,紅門登山線沿路而上,路上游人很多,一路爬到玉皇頂,不覺疲勞。

那也是我第一次看日出,現在回想起來,那天的日出非常一般,雲霧濃厚,太陽升起老高才鑽出來,灰濛蒙的沒啥看頭,但當時的我和擠滿日觀峰的許多遊客一樣,一邊打著哈欠,一邊興奮地忘乎所以,看到幾片火燒雲都激動地直按快門。

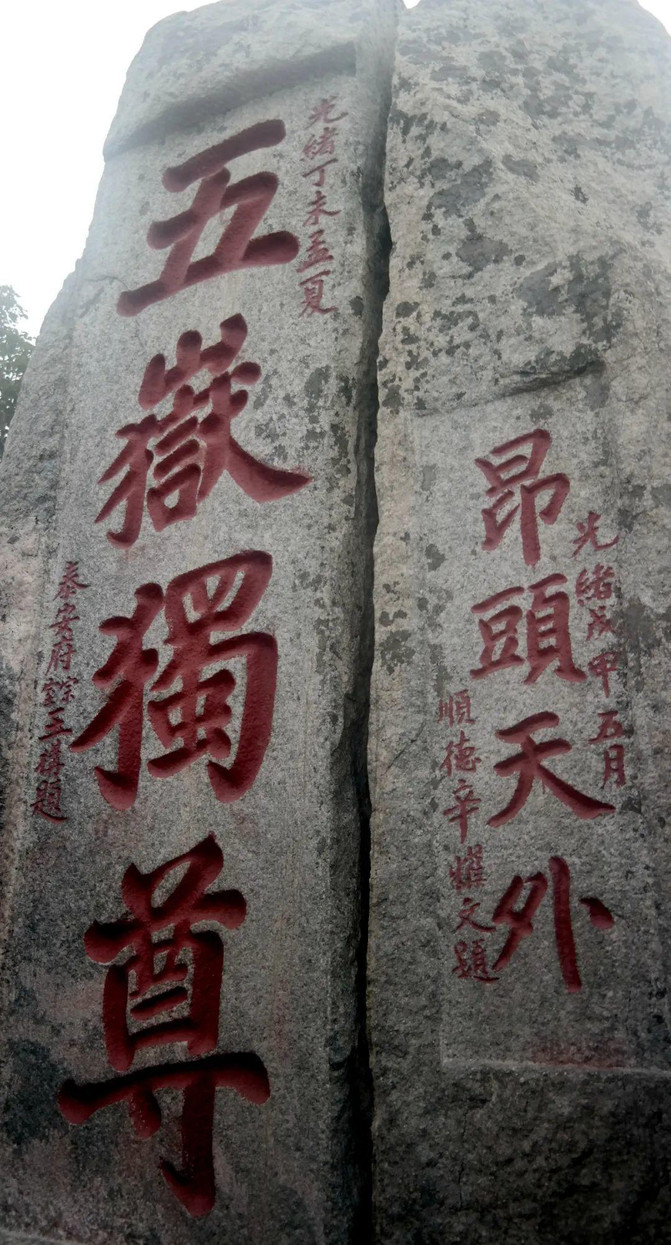

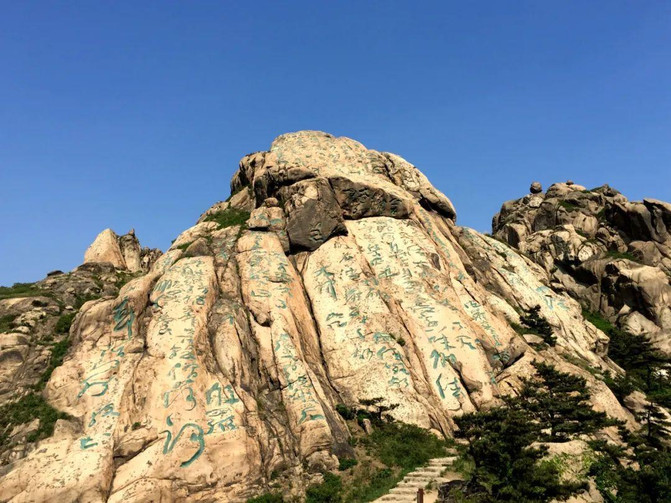

泰山為五嶽之尊,被古人視為“直通帝座”的天堂,是百姓崇拜、帝王告祭的神山,自古有“泰山安,四海皆安”的說法。從秦始皇開始到清朝,先後有十三代帝王親登泰山封禪或祭祀,另有24代帝王遣官祭祀72次,在山體上留下了20餘處建築群和2200餘處碑碣石刻,加上殊勝的地貌和雲霞景觀,泰山被列為世界文化與自然雙重遺產。

眾多摩崖石刻集中國書法之大成,古老的寺廟殿宇彰顯厚重悠遠的歷史。其他名山也有摩崖石刻,但和石上書法合照的遊客,泰山上是最多的。

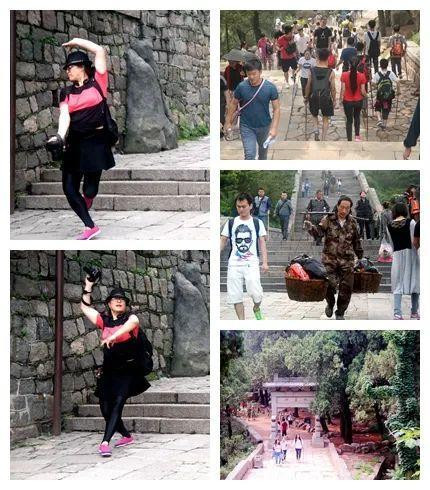

泰山上也有不經意間看到的奇景,如造型奇特如福建土樓的天門居,和山道上不避人的小雞群。

還有熙攘人群中的堅毅挑夫和開朗大方的廣場舞者。

泰安乃至山東的登山愛好者每年要爬好幾次泰山,我雖不熱衷爬山,但泰山的自然與文化,只爬一次,怎麼領略得完。所以日後有機會,會再次“會當凌絕頂,一覽眾山小”。

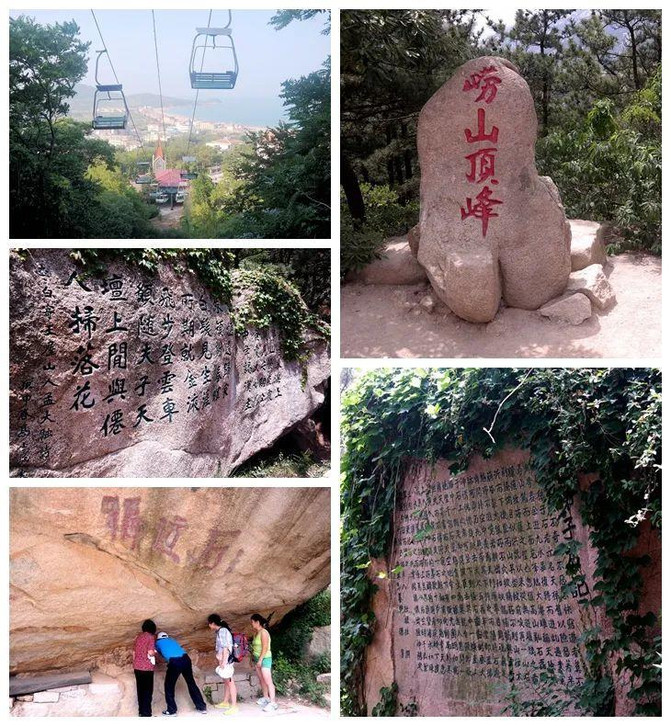

嶗山

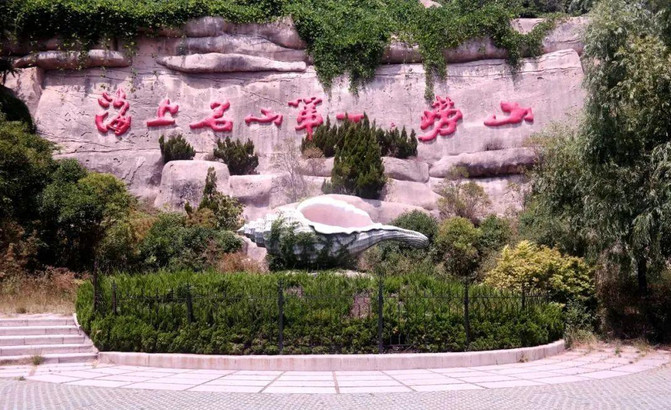

古語云:“泰山雖云高,不如東海嶗。 ”

雖然名氣不比泰山,但嶗山風光絕對不輸泰山,“海上名山第一”的美譽不是浪得的虛名。

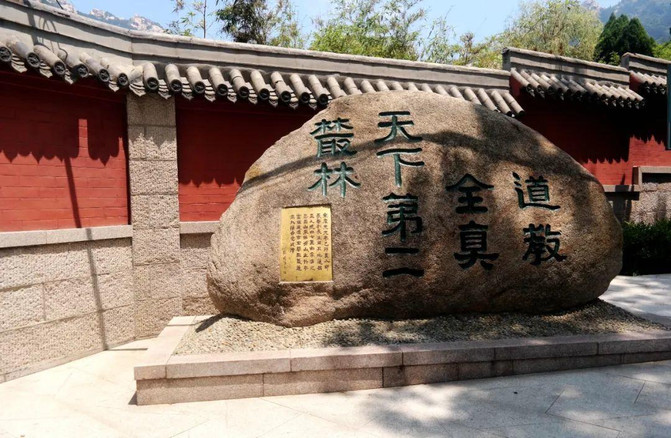

嶗山位於青島的嶗山區,是我國的道教名山,很多人聽過嶗山應該源於《聊齋》中的《嶗山道士》。嶗山包括太清、華嚴、仰口、巨峰和九水等遊覽區,從名字就可以感受到道教的淵源。南宋末年,丘處機曾三次來嶗山說法闡教,影響深遠;明代各派爭相在此修建道觀,有“九宮八觀七十二庵”之繁榮,使嶗山成為道教全真天下第二叢林。道教不少名人,如張三豐、齊本守等均有在嶗山修煉的經歷。

家門口的景往往容易被忽視,所以儘管嶗山是外地人來青島的必轉景點,我卻到現在為止都沒有把五個景區完全轉遍,不同的景區要在不同的季節去才能領略其美。

我第一次去嶗山和泰山相隔不久,平心而論,嶗山的風光更符合我的審美。古語有“仁者樂山,智者樂水”的說法,我想意思大概是樂山的人喜歡山的沉穩,仁者是寬厚博大的;樂水的人喜歡水的靈動,智者是隨勢而變的。我崇敬仁者,但我更傾心於智者,所以山海相依、山綠水碧的嶗山勝景,至今都如桌面壁紙一般清晰地刻在腦海裡。

而欣賞海天一色的最佳位置,是登上嶗山峰頂,青島的紅瓦綠樹、碧海藍天,盡收眼底。

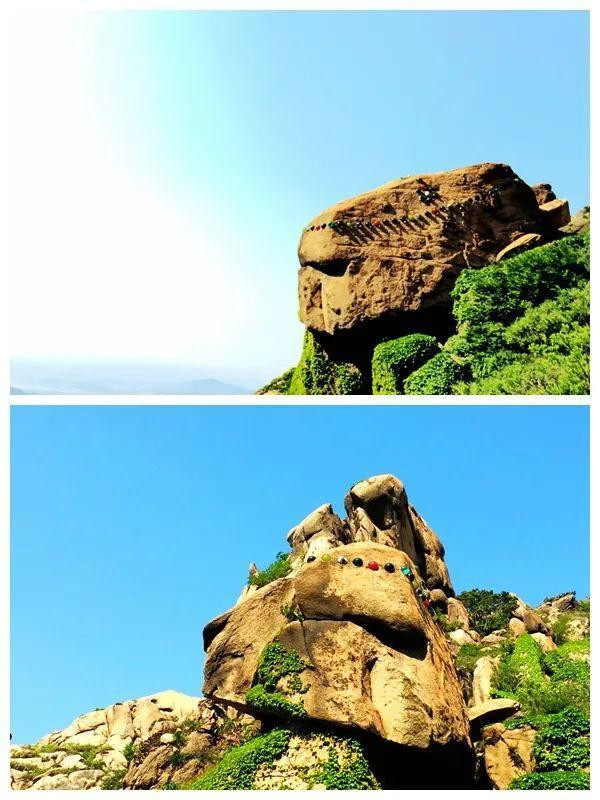

嶗山是中國海岸線第一高峰,景觀非常豐富,除了道教宮觀和海天勝景,山中也有奇石怪松、一線天、摩崖石刻、山泉飛瀑......其他名山有的,嶗山應有盡有;觀山還能瞰海,其他名山少有。

珠山

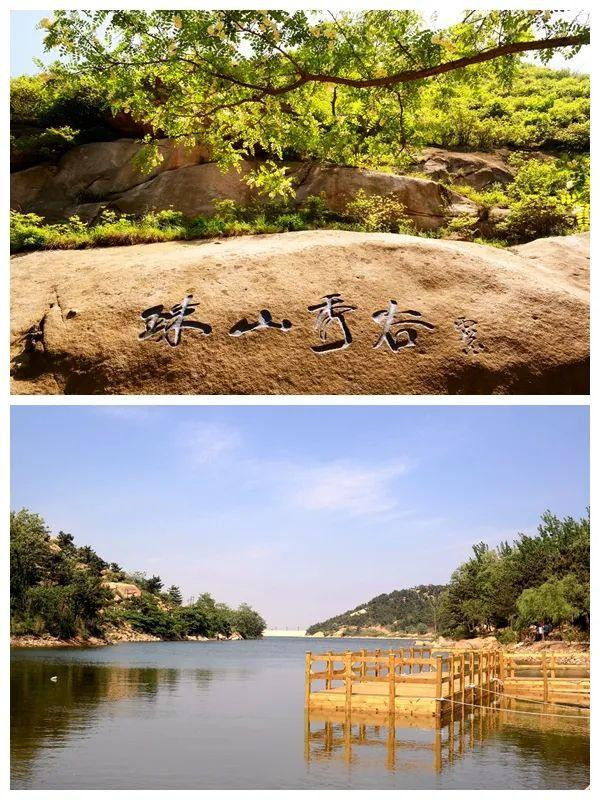

珠山是兩座獨立山峰的統稱——大珠山和小珠山,位於青島西海岸新區(以前的膠南),兩山一南一北,相距20多公里。這兩座山是膠南最受歡迎的旅遊景點,每逢春暖花開,青島人大都會三五成群到此踏青。膠南一些街道、公園都以此二山命名,有雙珠街道、珠山路、雙珠公園......

大珠山包括石門寺景區和珠山秀谷景區,主峰大砦頂海拔486米,山中有建於隋唐時期的佛教石窟、建於金大定年間的石門古寺,還有墓塔林、麻衣庵、朱朝洞、珠山石室等古代名士隱居和文人墨客探幽的遺跡,可謂人文薈萃。

大珠山東麓有一條山谷,人稱“珠山秀谷”,此谷長5裡,谷內溪水奔流,匯入山下的人工湖。碧水和青山相依相擁,青峰倒映在碧水中,繞湖緣溪入谷,猶如走進畫境。

每年4月清明前後,珠山秀谷迎來最美時刻。山谷入口處的櫻花、杏花、桃花相繼盛開,溪水畔嬌黃的連翹團團簇簇,潔白的棠梨花成片連綿。春風吹拂,花枝搖曳,金波湧動,雪浪起伏。最讓人驚豔的是漫山遍野的杜鵑,如潮如瀑,如雲似霞,美不勝收。

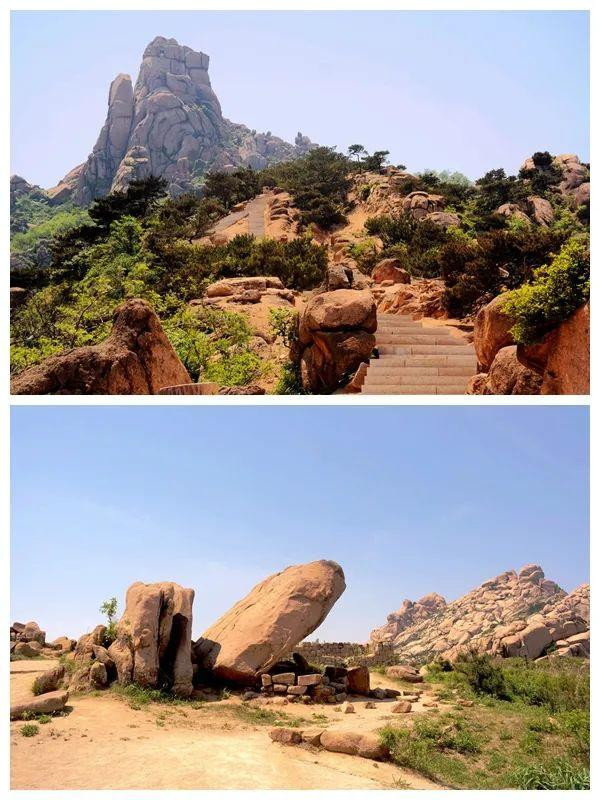

小珠山是嶗山餘脈跨越膠州灣向西南延伸的支脈,主峰大頂海拔725米,與次峰南天門南北相峙,為青島西南最高峰,雄峙青島海濱,以奇秀聞名膠東半島。

小珠山層巒疊嶂,優美恬靜,有望夫山、石老山、大庵山、釜台筒、大黑澗等四十多座大小山峰,還有青蛙石、觀音石、大肚佛及元寶山等奇石,山峰奇險壯觀,山石奇特神似。綿亙數十里的山脈,或威武雄壯,或秀氣橫溢,多姿多彩,美妙動人。

小珠山上還有杜鵑谷、珠山湖、神龜石、狐仙洞、鴕鳥園等景點,文化底蘊深厚,自然風光秀美,與散落在各處的巧石一起,裝點珠山美麗動人。

十梅庵

青島踏春,除了珠山的杜鵑,十梅庵的梅花也不應該錯過。

北方的梅花一般開於3、4月份,青島李滄區的十梅庵,是中國長江以北最大的梅園,佔地200公頃,有梅花一萬多株,超過一百個品種,被譽為“梅花之鄉”。這里地處嶗山腳下,相傳古代是一片荒山野嶺,後有十位美麗的女子在此結草為庵,結伴修煉,得道成仙而去,留下十株高大的梅樹,盛開的梅花艷似朝霞,白如瑞雪,於是就有了“十梅庵”這樣一個富於傳奇色彩的名字。

“梅須遜雪三分白,雪卻輸梅一段香”,梅花,不僅是一種花,也是一種文化。梅蘭竹菊被中國傳統文人尊為四君子,其中梅花因其開放在初春風雪之中,被視為傲骨的象徵。又因其有五個花瓣,人們稱它為“五福花”。逢年過節,人們將梅花裝點屋宇。遇到喜事,人們剪梅花表示慶賀。在青島李滄、嶗山等當地人的女子名字中,冠以“梅”字者比比皆是。

十梅庵三面環山,一面臨水,環境優美,這裡每年都會舉辦梅花節,屆時,“淡豐後”、“嶗山白”、“綠萼”、“硃砂”、“江梅”、“美人梅”等珍奇品種一一亮相,爭妍鬥艷,美不勝收。

瑯琊台

瑯琊颱風景名勝區位於青島黃島區瑯琊鎮瑯琊山上,三面瀕海,一面接陸,因山形如台,故名瑯琊台。瑯琊台是我國東部沿海歷史名勝,春秋時期,瑯琊已是齊國大邑的海港及軍事重鎮;秦統一六國後,始皇南登瑯琊,徙民三萬戶於瑯琊台下,重作瑯琊台;明初,此地為兵寨,稱夏河寨備禦千戶所,隸屬靈山衛。

瑯琊台也是秦方士徐福率數千童男女東渡日本的啟航地,瑯琊台頂有秦始皇遣徐福入海求仙群雕,雕塑人物包括秦始皇、徐福、胡亥、李斯、趙高和文武官員、武士、侍女、侍從等,生動表現了公元前210年秦始皇第三次巡遊瑯琊時,徐福向秦始皇講述海上求仙經過的場面。

景區還有一處雲梯,據載原是秦始皇登瑯琊台的三條御路之一,兩邊山坡上喬木、灌木、藤類等植被遍布,鬱鬱蔥蔥,生機盎然。

瑯琊台冠領群山,登台可仰俯高天風雲,觀覽碧波驚濤,自然風光大氣磅礴,蔚然壯麗,令人心胸為之一闊。

菜博會

你可能聽過園藝博覽會、汽車博覽會、科技博覽會......,但你聽說過蔬菜博覽會嗎?

不是我杜撰,真的有蔬菜博覽會,而且是一項國際盛會,從2000年起每年舉辦一屆,是經中華人民共和國商務部正式批准的年度例會,它就是——中國國際蔬菜科技博覽會,舉辦地在山東壽光。

壽光為什麼會成為菜博會的舉辦地呢?

壽光是山東省濰坊市下轄的縣級市,著名的冬暖式大棚蔬菜就發祥於這裡,世界第一部農學巨著《齊民要術》的作者賈思勰也生長在這裡,在長期的農業生產中,壽光人民孕育並發展出獨具特色的農業文化,使壽光成為了我國的“蔬菜之鄉”。

多有特色?看看下面碩大無比的各種蔬菜你就了然了:

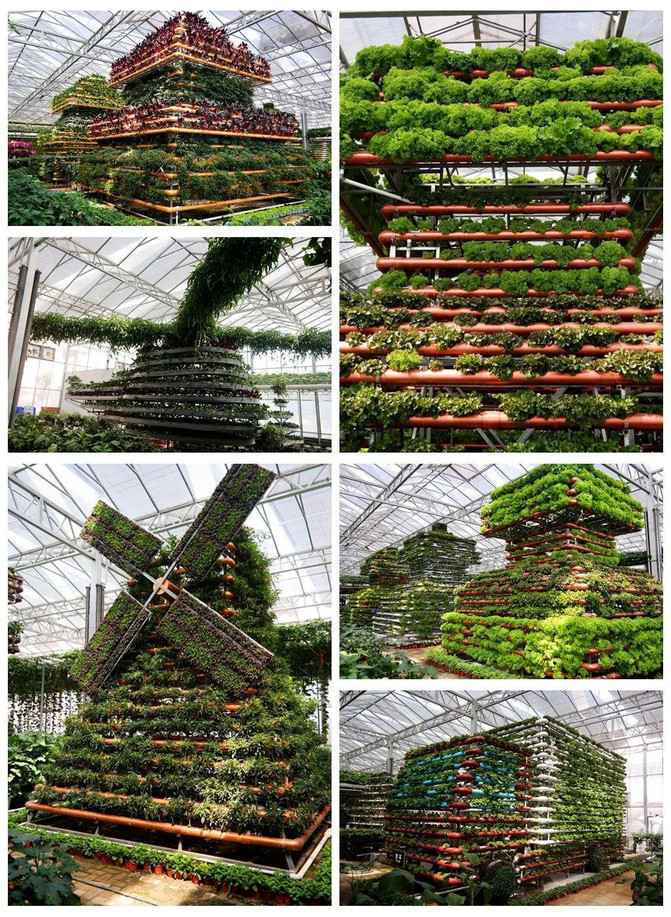

菜博會上還有用蔬菜“建造”的各種造型,有飛機、風車、汽車、佛塔等等,讓人驚嘆。

還有模仿各大城市地標建築的“蔬菜樓”,看看你能認出幾個:

展覽好看得益於藝術家的創意,而種好菜不僅需要勤勞,更需要科學家的探索實驗,怎麼提高產量、怎麼防病妨害,都是需要科學家的智慧才能解決的。菜博會上也展出了育種實驗室,瞬間感覺種地是一種高大上的勞動。

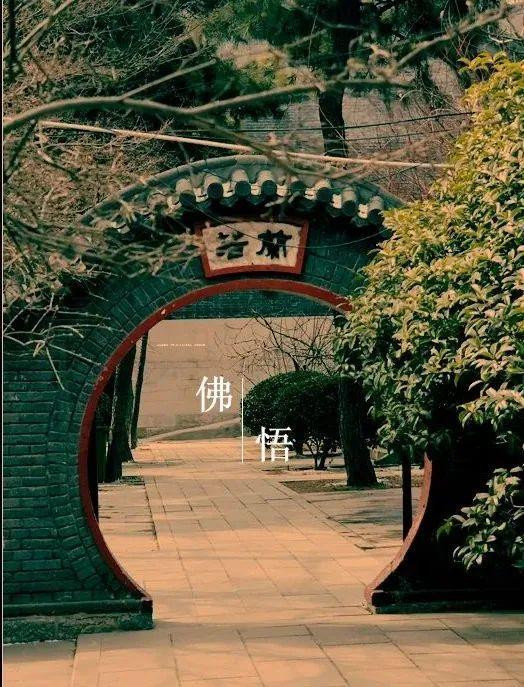

湛山寺

湛山寺位於青島東部湛山西南,是市區唯一的佛寺,青島十景之一的“湛山清梵”說的就是這裡。湛山寺並不古老,建於上世紀三四十年代,只有門前兩座石獅為明代遺物,是中國最年輕的名剎之一。

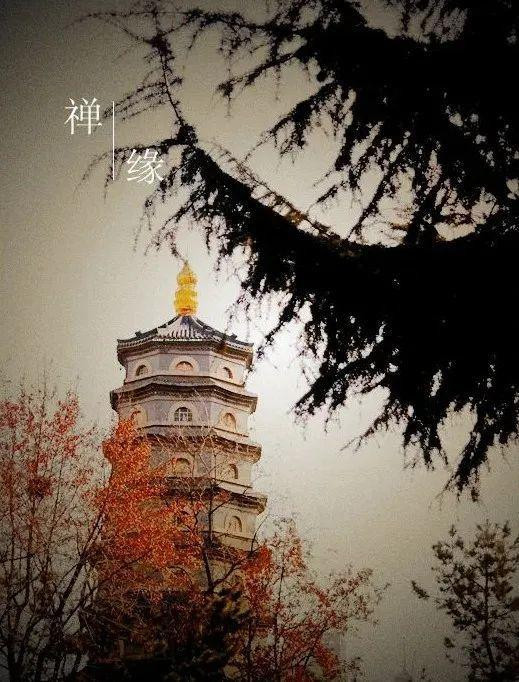

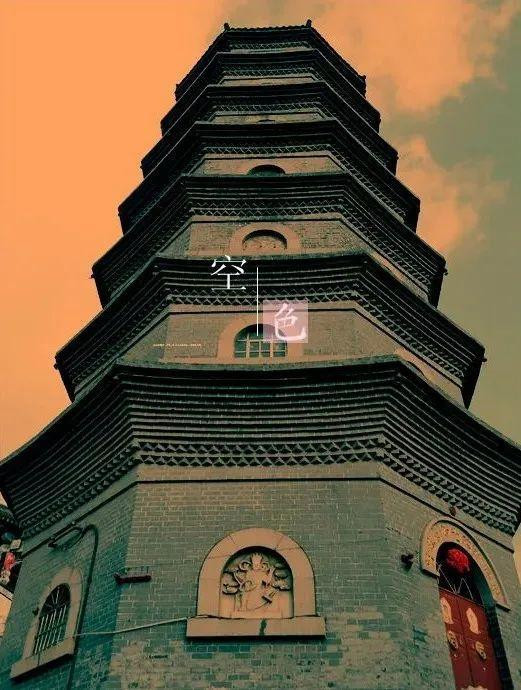

寺院倚山而建,由大雄寶殿、三聖殿、天王殿、客舍及藏經樓組成,皆仿明代宮殿建築,規模不大,但清淨幽雅。寺東南有藥師琉璃光如來寶塔,與寺相輝。寺前蓄山泉之水而成放生池,池畔有蘭亭,白玉觀音菩薩立於池中,白玉欄杆護清波,水天一色洗塵埃。

寺後東側小山有八角七級磚塔,聳立雲表,禪意高遠。

西海岸生態觀光園

西海岸生態觀光園為前兩年新落成的綠地公園,坐落於青島靈山灣東方影都西側,是集花海景觀與休閒旅遊為一體的自助遊佳地。

景區有油菜花海和薰衣草花田,各佔地100畝,分別開放於每年4月上旬到5月上旬以及6-7月和9-10月,屆時,不用去婺源或伊犁,也能觀賞到大片的金黃和藍紫,嗅到撲面而來的花香。

園中還有七彩花坡、夢幻殿堂、植物科普園地等景觀,常年種植薰衣草、福祿考、鬱金香、三色堇、格桑花等各種時令花卉,建有波蘭教堂和莊園風格的殿堂,以及羅馬亭、荷蘭風車等歐洲情調建築,是舉辦西式婚禮和拍婚紗照的好地方。

有的景在各個城市大同小異,有的景是某個城市所獨占的,正如有的圖文華美一律,而我的行攝,只是出自一個最普通遊者的最普通視角,沒有航拍,沒有籌謀。我走到哪裡,就用鏡頭和文字記到哪裡,也許平庸,但它一定是最獨特的。不被待見的可能性很大,但我依然會走下去,因為它是一種記憶,以及一種生活方式......

標籤: #自由行