廈門的全國重點文物保護單位主要集中在鼓浪嶼、集美學村和廈門大學三個地方,其中集美學村有6處,僅次於鼓浪嶼,而廈門大學僅有3處,位居第三。集美學村的全國重點文物保護單位有一個共同的特點,即全部是嘉庚風格建築。著名愛國華僑領袖陳嘉庚,出生於福建廈門,早年隨父前往新加坡經商,後為主經營橡膠種植業,同時也開設橡膠產品的製造廠,生產膠鞋輪胎等產品,經過20年的發展,到1925年時已擁有15000英畝的橡膠園,

是當地華僑中最大的樹膠種植者之一,銷售網點遍布東南亞各大城市以及香港、上海、廣州、廈門等地,僱傭員工數万人,經濟勢力稱霸整個馬來西亞半島。陳嘉庚雖身處南洋,但一直心系祖國,1937年抗日戰爭全面爆發時曾提出“敵未出國土前,言和即漢奸”的著名提案,1940年率領南洋華僑回國慰勞考察團訪問延安,1949年應毛澤東的邀請以華僑首席代表身份參加中國人民政治協商會議,被毛澤東譽為“華僑旗幟、民族光輝”。

陳嘉庚不僅是偉大的愛國者、著名的實業家,而且也是一位畢生為國興學育才的教育家。陳嘉庚事業達致頂峰時,不過擁資一、二千萬元左右,在當時的華人企業家中,比他富有的人為數不少,但為興學育才始終如一地慷慨輸捐,而自己一生過著非常儉樸的生活的唯有陳嘉庚。早在1913年陳嘉庚就回到故鄉集美,購買了數十畝由海灘圍築而成的魚塘填塘造地,在此建造了首批校舍,至1959年共耗資一億多元,親自籌劃、興建了近百幢校園建築,包括選址、佈局、材料、取名,無不親力親為,這些建築從最早摹仿西方建築到最後形成自己獨特的中西合璧式建築,獨成一派,個性鮮明,是中國近現代校園建築的典範,被稱為“嘉庚風格建築”,

其中1918至1927年間是建設的第一個高峰期,陸續建起20多幢教學樓,計有1918年的尚勇樓、居仁樓、立功樓,1920年的立德樓、立言樓、德禮樓,1921年的即溫樓、尚忠樓、誦詩樓、明良樓,1922年的延平樓,1923年的允恭樓,1925年的文學樓、敦書樓、務本樓、事本樓,1926年崇儉樓、瀹智樓、葆真樓、養心樓,1927年的敦業樓等,建築面積約4.5萬平方米。陳嘉庚熱愛熟悉中國文化傳統,特別是閩南當地的傳統民俗,他精心規劃設計的建築體現了以中式風格為主、中西建築文化的融合,具有獨特的建築形態和空間特徵,其建築呈現出閩南式屋頂、西洋式屋身、南洋建築的拼花、細作、線腳等,在成組建築中則主樓以中式風格為主,從樓以西式風格為主,無論是高大壯觀的校舍堂館,還是小巧典雅的亭台廊榭,無一不是琉璃蓋頂、龍脊鳳簷、雕樑畫棟。這些建築雖然還未滿百年,但卻飽受戰火蹂躪,抗戰期間被日軍飛機轟炸受損,1946年修復,集美解放前夕該樓又遭受國民黨飛機轟炸和砲擊,新中國建立後再次按原樣修復,集美學村又迎來第二次建設高潮,在全國眾多院校中,可能只有集美學村有此特殊經歷。

集美學村的嘉庚風格建築眾多,我們今天只拜訪其中7處全國重點文物保護單位,春節期間乘一號地鐵過高集海峽,在集美學村站下車即可,交通非常便捷。

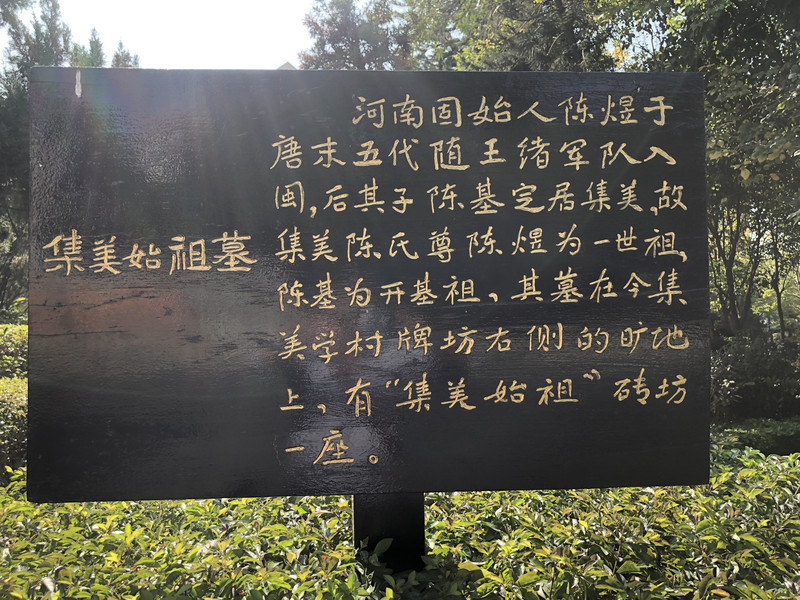

遊覽集美學村一般都是從嘉庚路西端的大門進入,左側有座不知名之紅磚建築也不錯,但大門右側有個僻靜冷清的小公園更值得一看,穿過樹林可見一座大墓,但並無碑文,上方有小磚坊一座,寫有“集美始祖”4個大字,嘉庚路入口有一簡陋的黑色木牌,稱河南固始人陳煜於唐末五代隨王緒軍隊入閩,後其子陳基定居集美,故集美陳氏尊陳煜為一世祖,陳基為開基祖,其墓就在此地。固始位於信陽市東部,是河南省第一人口大縣,這裡是中原地區向閩台一帶移民的肇始地和集中地,固始又有“唐人故里,閩台祖地”和“中原第一僑鄉”之稱。唐初“開漳聖王”陳元光、唐末“閩王”王審知、民族英雄鄭成功、靖海侯施琅等先賢名人的祖籍地均在此地。

小公園的南側就是南僑樓群,坐落於集美嘉庚路8號,共4排16座,命名為南僑第一至南僑十六,樓體坐北朝南,順坡地而築,由低至高,前面臨海的三排平屋,全部為中式風格,

後排四層加層拔高,分別為南僑十三、南僑十四、南僑十五及南僑十六,為全國重點文物保護單位,基本呈“一”字形排列,大部分為4層,局部5層,磚石木混合結構,平面呈拱券前廊及雙角樓式佈局,屋頂為西式雙坡頂,從龍舟池南面可見全景。解放初期受中僑委委託,陳嘉庚為解決大批華僑學生回國求學的困難,創辦了集美華僑補習學校,南僑樓群於1954年至1959年間相繼落成,1999年改稱華僑大學華文學院,現為國內專門培養海外華人華僑學習漢語的學校。以前我經常在廈門大橋的引橋上經過,但最西側的南北向大樓將南僑樓群完全遮擋,

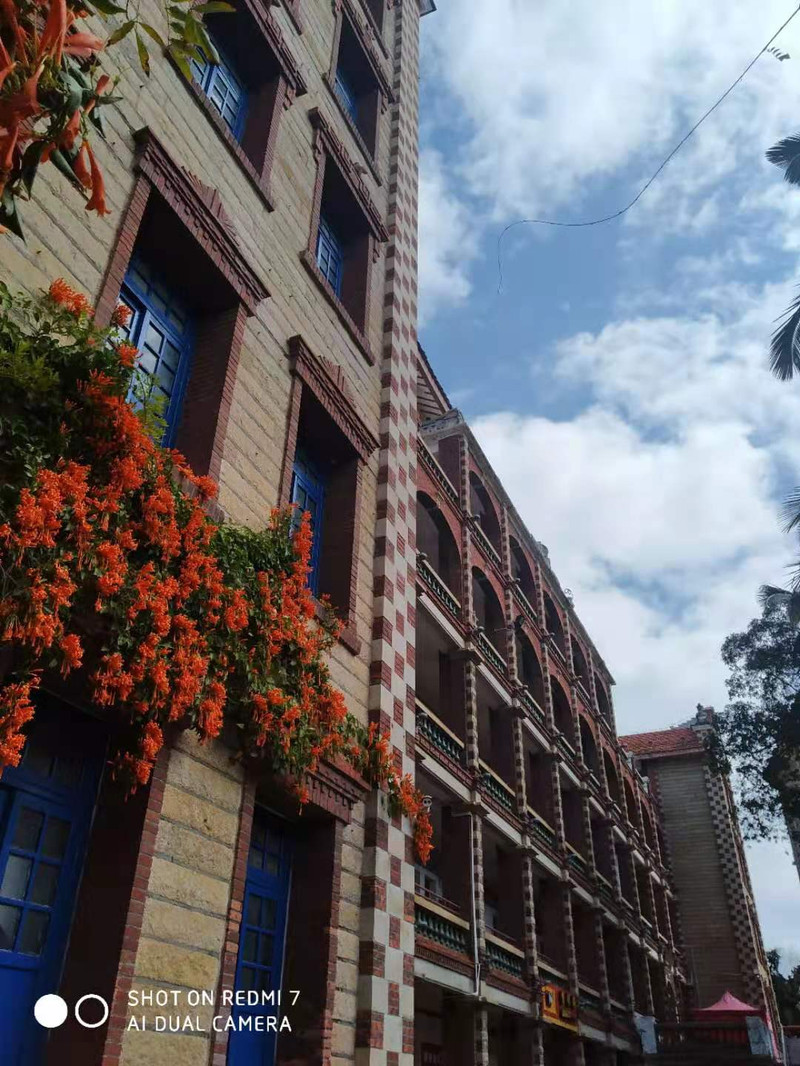

而這個小公園卻從未走進來過,在此可近距離看南僑十五及南僑十六,其北側立面還真有些今人驚艷,外牆以花崗岩條石砌築,紅色清水紅磚作鑲砌裝飾,窗套裝飾細膩,角柱作“出磚入石”裝飾,山花採用建國後常用的齒輪、麥穗、五角星等圖案,時代感很強。

進入集美學村大門沿嘉庚路往裡走,發現南僑樓群的跨度很寬,一直延伸到航海學院正門的對面。

航海學院位於嘉庚路北側,據說中國海運有四成船長從這裡誕生,這裡的允恭樓群則另有一番風采,5幢建築沿山勢呈“一”字形排列,依次分別為即溫樓、明良樓、允恭樓、崇儉樓和克讓樓,貫穿了儒家修身養德的 “溫良恭儉讓”理想,陳嘉庚起個樓名也用心良苦,其中允恭樓位居群樓的正中,其餘4座分列兩邊,而明良樓還是廈門大學1921年創辦時藉以開學的地方,但5幢樓並非同期建設,在崇儉樓建成後暫停了,集中資金確保廈門大學的在建校舍如期竣工,這一停就停了26年,一直到1952年才完成克讓樓的建設。允恭樓群也是全國重點文物保護單位,其中主樓允恭樓是經典之作,與眾不同,為美式風格建築,平面呈外廊式佈局,一至三樓中部為半圓外凸式廊,由6根羅馬柱承托,1、2樓為拱券廊,3、4樓廊為方形開口,屋頂為平頂,紅磚鋪面,柱頭、窗楣及欄杆為巴洛克式裝飾,再加上樓的外牆的白色主色調,有人說其整體外觀頗有些像美國白宮,山牆上有“乘風破浪”4個大字,樓前有一根高高的黃色桅杆,還有一個巨大的紅色海錨標誌,充分體現航海學院的特點。

允恭樓群居高臨下,前面是寬大的運動場,視野開闊,恢宏大氣,廈門大學上弦場(中圖)的總體佈局與此地非常相似,但由於濃密樹木的遮擋,我們在嘉庚路上根本看不到允恭樓群的4座附樓,從網上照片看,也是3層樓,設前廊(下二圖)。

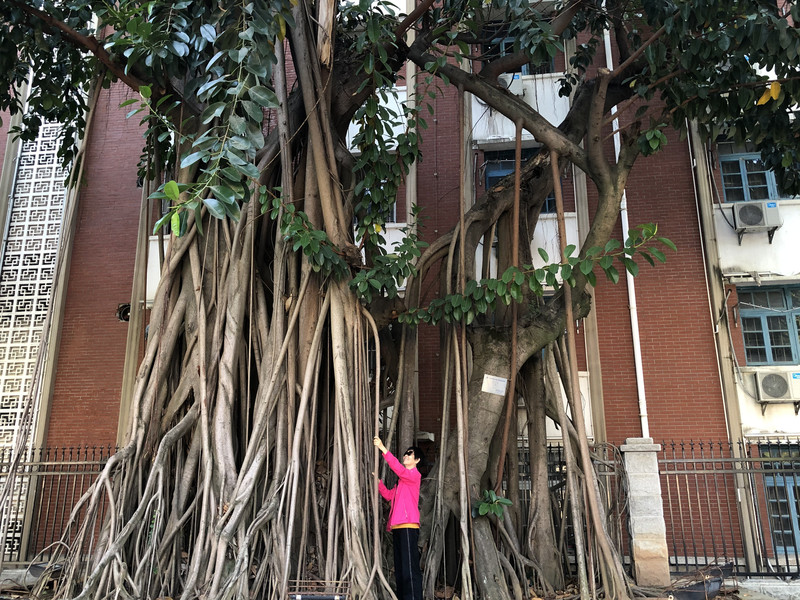

沿嘉庚路繼續向東,走到與石鼓路交叉口,可見左側石鼓路上有一醒目的集岑路標識,在此左拐向北,很快來到集岑路上,但一直未找到2號的科學館,徘徊一陣後我們沿集岑路向東走,正逢寒假春天,途中行人很少,環境非常安靜,路邊榕樹也是一景,很快來到財經學院,

這裡的尚忠樓群也是全國重點文物保護單位,尚忠樓居中,敦書樓和誦詩樓分立左右兩側,呈半合圍式,三幢樓均建於上世紀20年代,是嘉庚風格建築的起點之作和精品之作,也是集美學村中保存最好的早期中西合璧風格建築。尚忠樓為歐式風格,坐北朝南,由原尚忠樓加上擴建的尚忠樓東部合併組成,建造於兩個不同的歷史時期,原尚忠樓為3層,1921年建成,東段為4層,1954年竣工,擴建後合計四層42間,從網上照片看還是很壯觀的;

敦書樓坐東朝西,位於尚忠樓西南側,原為一棟兩層10間、紅磚紅瓦、南洋建築風格的建築物,1921年落成,上世紀五十年代中期與原敦書樓、文學樓合三為一改稱敦書樓,現為一棟中部門樓及南翼為3層、北冀為2層、南側2至3層的中西合璧式建築,從網上照片看,中國味更濃郁;

誦詩樓坐東朝西,位於尚忠樓東南側,又名東樓,主體共3層,局部4層,1955年落成。3幢樓平面均呈前廊式佈局,建築外牆以紅色清水磚為主,花崗岩作裝飾鑲砌,屋頂為西式雙坡頂,外廊部為平頂,屋面鋪紅色機平瓦,門樓、山花、拱券、欄杆及窗套裝為西式裝飾,其中又以左側的敦書樓最具特色,中式風格突出,南北兩翼為拱券廊,門樓1、2層為圓拱和尖拱相結合的西式券廊,3層為中式傳統柱廊,門樓屋頂為雙翹脊重簷歇山頂,脊尾呈燕尾式,屋面鋪綠色玻璃瓦,門樓屋簷及山牆裝飾閩南傳統的木雕垂花及灰雕泥塑,柱頭、拱券及欄杆又為西式裝飾。早期尚忠樓與文學、誦詩、敦書諸樓合稱“集美學校女學”教學樓,現為集美大學財經學院學生宿舍,但眼下南門緊閉,圍牆又高,尚忠樓、敦書樓只能看到局部,

只有誦詩樓靠路最近,可以看得比較清楚,但也只能看到前半部分,且集岑路上電纜亂拉,拍照困難。

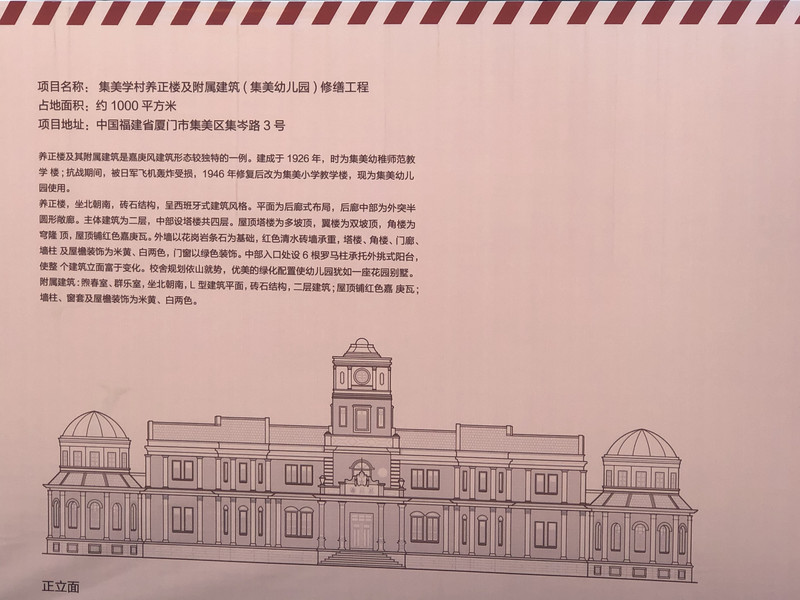

與誦詩樓隔路相望的集美幼兒園內也有一處全國重點文物保護單位—養正樓,規模雖不大,卻是嘉庚風格建築中比較獨特的一例。養正樓建於1926年,為西班牙式建築風格式雙角樓,坐北朝南,磚石結構,建築立面富於變化,平面為後廊式佈局,後廊中部為外突半圓形敞廊,主體建築2層,中部設4層多坡頂塔樓,一樓入口設6根羅馬柱承托外挑式陽台,翼樓為雙坡頂,兩側角樓為穹隆頂,屋頂鋪紅色嘉庚瓦,外牆是紅色清水磚,塔樓、角樓、門廊、牆柱及屋簷裝飾均為米黃、白兩色,門窗以綠色裝飾,養正樓北面還有附屬建築煦春室、群樂室,平面L形,兩層建築,但眼下養正樓正在維修,無法目睹其全部風采,只能看到塔樓和穹頂,在維修單位的說明牌上有主樓的正立面圖案,網上的照片也極少。

站在門前的盛光路北望,一株巨大的木棉樹花開正歡,在藍天的襯托下格外紅艷。沿原路返回,在石鼓路上無意

中發現鐘樓對面的集岑路2號,這裡集美學村7處全國重點文物保護單位中唯一可以自由出入的,我遠遠首先看到左側一幢黃色的兩層樓,走近門前可見一黑色盾形牌,顯示此為科學館南樓,回身一看,北面是一幢更高大的白樓,正面是碩大的3個大字“科學館”,原來這第5處全國重點文物保護單位竟藏在這個大院內。該樓建於1922年,坐北朝南,磚木結構,門樓及角樓為4層,兩翼為3層,建築設前後廊式,一樓為拱券廊,二樓為方形廊、中間裝飾哥特式圓柱,三樓設前後陽台,屋頂為西式雙坡頂,鋪紅色機平瓦,外牆以粉白色為主色調,門樓及角樓山牆裝飾豐富,柱頭、屋簷及山花作巴洛克式裝飾。

離開科學館,沿石鼓路一直向外,走到與鰲園路交叉處,右側就是集美僑校的東門,雖然不大,卻很有閩南特色,只是有些部分破損了。

在此左轉就是沿海一字排開的南薰樓群了,這也是集美學村中規模最大的全國重點文物保護單位。南薰樓群坐落於集美鰲園路19號和27號,包括延平樓、南薰樓、黎明樓和道南樓。

走過一小橋首先看到的是道南樓,建於1962年,是集美學村中最遲完工的一座,為嘉庚風格建築晚期代表作,時為集美財經學校教學樓,現為集美中學教學樓,由於白蟻蝕食,1991年屋架改為鋼筋混凝土結構,2003年進行了加固性維修,2008年道南樓進行了大規模翻修,樓板改為鋼混結構,牆體改為鋼剪結構。“道南”源自《論語》“吾道南矣”句,孔子弟子三千,賢者七十二,其中唯一的南方弟子比孔子小40多歲,名叫言偃。他回故鄉江蘇時,孔子高興地說:“吾道南矣”,意思是說自己的學說可以在南方傳播了。該樓坐北朝南,臨水而立,由9座連體建築組成,中部主樓為燕尾脊重簷歇山頂,兩翼分別為5層和6層共4組建築相間排列,

其中4座紅瓦屋蓋、紅磚立面、設前外廊、形式相同的5層教學樓,連接著綠色琉璃瓦屋蓋、白石立面的中央宮殿式7層辦公樓、中段層梯樓和兩端6層角樓,9個中式大屋頂採用紅、綠瓦相間鋪設,其中5個以綠色琉璃瓦鋪設,屋簷下置大斗拱。道南樓是典型的“穿西裝戴斗笠”的嘉庚風格建築,立面突出主樓,左右對稱,富於變化,極具美感,大量使用閩南本地產的細紋花崗岩,顏色絢麗,在轉角、廊柱和立面上,彩色的出磚入石砌築工藝,表現得

出神入化,精美至極。道南樓面闊寬達176米,總建築面積高達15566平方米,是集美學村中規模最大的嘉庚風格建築,人們在廈門大橋和地鐵列車上進出廈門島時就能看到它的倩影,由於其規模龐大,在鰲園路上無法拍下全景,要走到龍舟池的南岸才能全部收入鏡頭,道南樓在池上的倒影更是美輪美奐,

以前這一帶全是海灘魚塘,1950年陳嘉庚在此建成龍舟池,寬300米,長800米,總面積24萬平方米,池畔建有式樣各異的“啟明”、“南輝”、“庚”及“左”、“右”、“逢”、“源”七個亭子,以北岸居中的“南輝”亭為主觀景台,建築為廊廡

式,長48米,寬8.5米,兩端連以雙層八角亭攢尖頂,中為二層樓重簷歇山頂,均為琉璃瓦屋面。每年端午進行龍舟賽,也是集美一大盛事,現有幾艘小艇停泊,水影天光,美不勝收。

過道南樓走到尚南路口,左轉不遠便是南薰樓群另一座的黎明樓,建於1958年,時為集美財經學校教學樓,現為集美中學教學樓。此樓平面呈雙角樓、前廊式佈局,東邊4層,西邊5層,中部6層,主樓設前外廊,4、5層為拱形廊。主樓為紅色清水磚砌築,紅色清水磚作裝飾鑲砌,第3層為拱券廊,屋頂中部為單簷歇山頂,上鋪綠色琉璃瓦,屋簷下有大斗拱裝飾,兩翼及角樓為雙坡頂。

黎明樓的東側就是著名的南薰樓,建於1959年,時為集美財經學校教學樓,現為集美中學教學樓,該樓坐北朝南,平面佈局呈“個”字狀,主樓16層高54米,是當時福建省最高的建築,設穹隆頂鐘亭,網上有人說樓頂有“集美”二字,但我只看到“南薰”二字,兩翼護樓高7層,形似鳥翼,為歇山頂,翼端平台分別建有一座重簷攢尖雙層八角亭,與頂部四角亭遙相呼應,呈“山”字形架構,立面以白色細文花崗岩和紅磚構建,總體造型為西洋塔樓式建築,類似西歐19世紀的巴洛克式建築,屋頂是地道的中式綠瓦飛簷,柱頭、屋簷裝飾細膩,被譽為集美學村標誌性建築之一,加上樓前幾十層高高的台階,看起來的確氣勢不凡,

而藏在南薰樓東側大榕樹後的延平樓則很容易被人忽略,此樓始建於1922年,時為集美小學教學樓,抗戰期間被日軍飛機轟炸倒塌,新中國成立後,陳嘉庚親自主持延平樓重建工程,並於1953年按原樣修復,重建新紅磚延平樓時,特地在底層東西兩間耳房的內側牆的紅磚上,分別鐫刻了“壘基維舊”與“黌宇重新”各四個字,主體為3層、門樓為4層,中式風格,紅色清水磚牆承重、花崗岩作裝飾鑲砌,綠色琉璃瓦,屋頂為雙翹脊歇山頂,脊尾呈燕尾式

樓前有兩塊巨石,上刻“延平故壘”4個大字,延平故壘即集美寨遺址,系鄭成功於明永曆十四年(公元1660年)所建,為屯防營寨,今僅存石寨門及兩側石牆, 鄭成功曾受封延平群王,故集美寨又稱“延平故壘”,在此遙望附近的鰲園和遠處的集美跨海大橋,令人感慨萬千。