1999年12月,武夷山景區成為我國第4個自然、文化雙遺產,今年10月又進入我國首批5個國家公園名單,名聲更大、光環更多了。我本是一位武夷山市人,曾出入景區無數次,但自20多年前調離該市後很少再進景區,因為武夷山景區旺季票價140元,還有竹筏130元、景交車70元,合計高達340元,在全國景區中算是比較貴的了,而且沒有60歲老人免費的優惠。今年10月中旬至12月底,武夷山景區向全國推出“免費暢遊”活動,這種情況過去很少見,所以我們抓住這個難得的機會,於12月中旬前往,也算是故地重遊,懷舊一番。

山北 · 岩骨花香

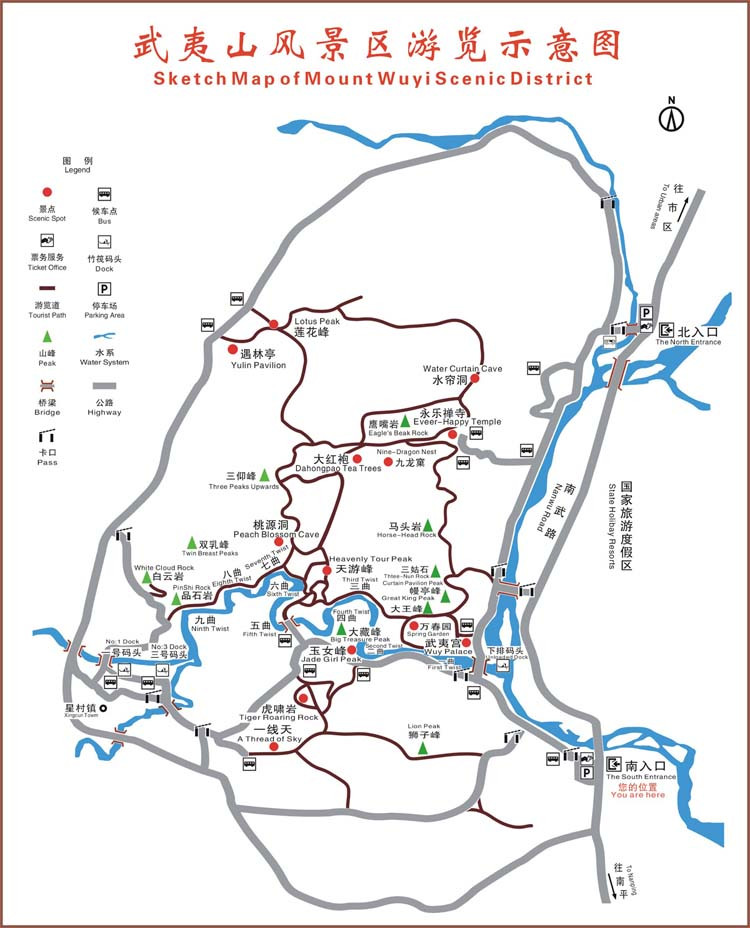

武夷山景區大致可分北、中、南三大塊,其中北入口距市區僅9公里,多趟公交經過,交通非常方便,但售票處到檢票口還有大約2公里左右,眼下門票雖然可免費,但景交車還要70元。按常理景區內部本應提供免費交通,但按我國絕大多數景區的慣例,除了門票外還要另收景區內的交通車費,而且很多景區都有個通病,就是把檢票口設置在離景點比較遠的地區,遊人進景區遊覽非坐景交車不可,武夷山景區也是如此,前方就是峽谷入口,

這就是始於章堂岩的章堂澗,自西向東全長7.5公里,是武夷山景區最長的一條峽谷,兩側單斜構造岩層如城垣南北對峙,眾多岩峰呈東高西低沿澗而列,形成一條山水景觀長廊,澗底匯集了倒水坑、流香澗、慧苑坑和水簾洞的水流,經霞濱岩、玉華澗入東面的崇陽溪。沿著章堂澗進入峽谷,首先看到的是左側的燕子峰,為武夷山九十九岩之一,岩勢飛翔,富有動感,兩片重疊的巨岩斜插峰間,形似歇息在蒼翠峰岩上的一對燕子,尖突的岩頂宛如燕頭昂向東方,平展的崖壁宛若斂翅待飛的身軀,故又稱雙燕峰。

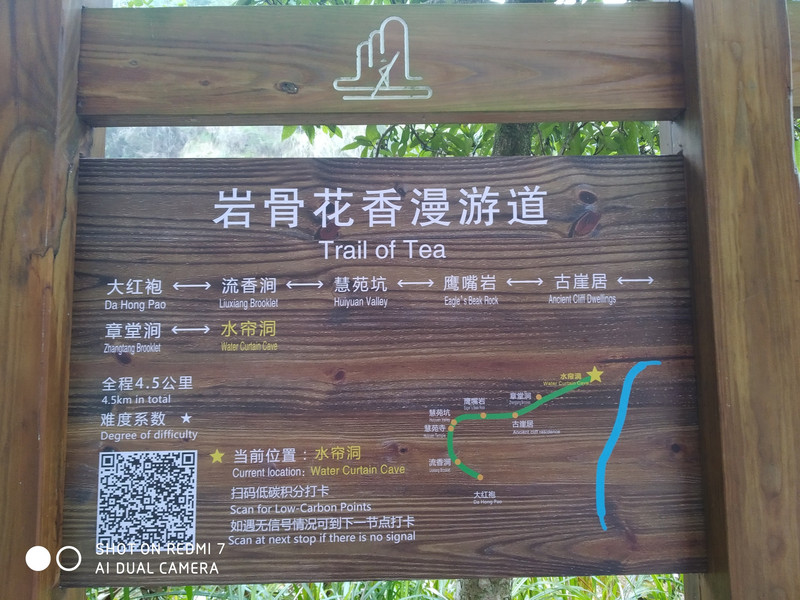

繼續向前不遠,大路已到盡頭,右側上山的路是去水簾洞,所謂水簾洞並非常規意義上的洞穴,而是一段上凸下凹的岩壁,高、寬各百米,為武夷山七十二洞之一,但時值冬日崖上無水,水簾洞沒有了水,也就沒有了看頭。我們選擇向左石階下行,路口有一標示牌,稱這就是景區10年前開發的“岩骨花香”慢遊道,“岩骨花香”本為武夷岩茶的典型特徵,據說最初源於茶界大師林馥泉先生所著的《武夷茶葉之生產製造及運銷》專著,

這裡借用作為慢遊道名,為景區5條漫遊道之一,長4.5公里,從地圖上看呈倒U字型,有網友稱這是武夷山5條慢遊道中最好的,因為有山有水有橋有寺,各種景觀元素最為豐富。首先經過一座小小的石拱橋,雖然不是什麼古蹟,但簡略大方,在網友的遊記中出鏡率頗高,不少人都在留影。

前面左側這片巨大的條狀巖巒叫丹霞嶂,實際上岩石並不紅艷,而呈黃灰色,武夷山雖屬丹霞地貌,但應為中、晚年期,早已沒有青、幼期的鮮豔,

我去過很多丹霞地貌景區,包括其得名地的廣東丹霞山,但我總感到丹霞地貌景區的色彩均不如太行山脈褐紅色的石英砂岩,如這兩年我們剛去過的雲台山紅石峽、嶂石岩的一米崖和萬仙山的紅岩大峽谷。

丹霞嶂是武夷山的三十六峰之一,在相對高度229米的絕壁上,有一條巨大的天然斷裂帶,在其間出現七處大小不等的洞穴,洞穴有兩米多高,寬十一、二米,長三、四十米,形成一條傾斜的“空中走廊”,中間有一組斷斷續續、類似屋樑的木構架,一半嵌入岩崖空隙處,一半露在岩壁外,這種用榫卯相接的木建築遺存,儼然空中樓閣,更是天然空曠的避險處,由於其中安裝了一種起重機械的架子,故當地人稱為“天車架”。

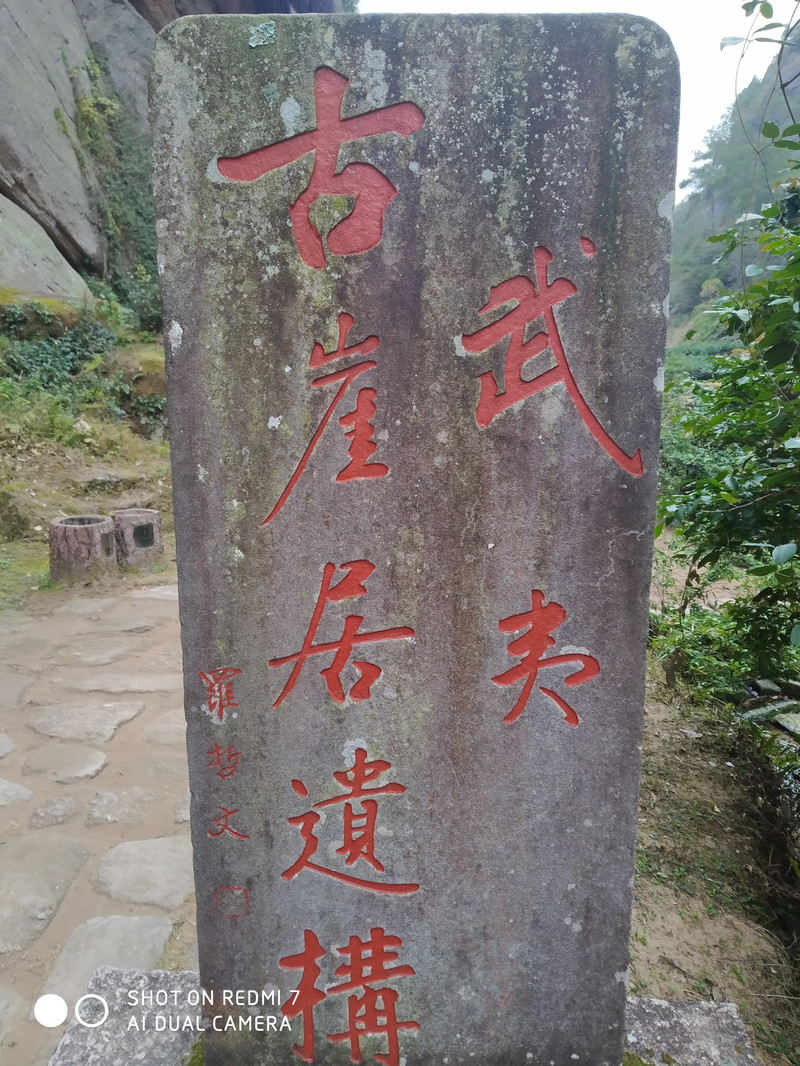

據縣志記載,這是當地富紳在清咸豐七年(公元1857年)為躲避太平軍而建的避難居所,雖然岩下無路可上,但後山有路可以進入。據2004年文化部門實地勘察的情況看,雖經百年風雨侵蝕,但大部份構架仍保存完好,崖內未發現大規模的人為破壞,未發現火燒痕跡、箭頭及搏殺爭鬥痕跡,可以推斷當年這裡未被攻陷。武夷山古閩族的崖居習俗源遠流長,距今3000多年前的船棺葬俗與崖居習俗有著不可分割的聯繫,時至今日武夷山的崖居遺跡仍多處可見,而“天車架”是保存最完整、最為典型的珍貴文物,路邊有一石碑稱此為“古崖居遺構”。

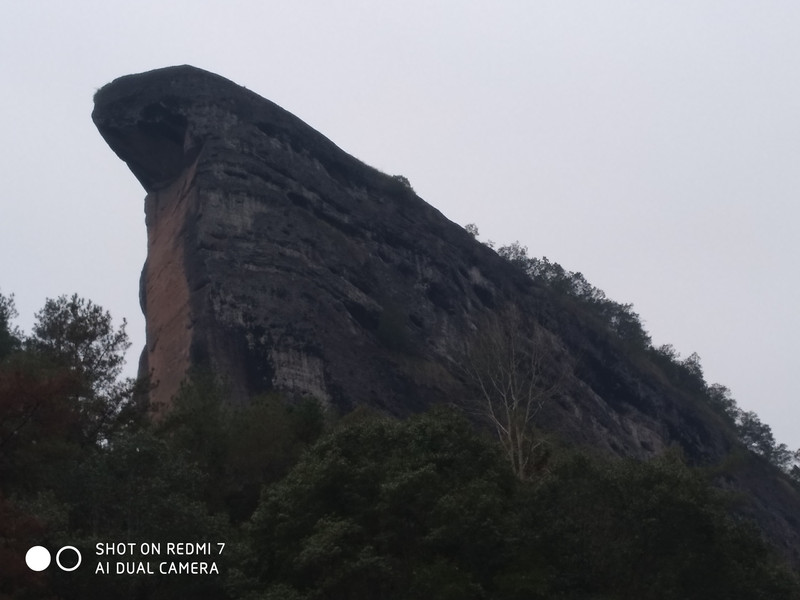

我們繼續前行不遠,便看到大家熟悉的鷹嘴岩,為武夷山九十九岩之一,這是一座渾然一體的巨峰,光禿禿的岩頂,東端向前突出,尖曲如喙,酷似鷹嘴,從岩頂直削而下的岩壁,光潤瑩潔,白裡透紅,而微微拱起的岩脊卻是一片蒼黑,隱隱約約地現出一條條裂紋,猶如豐滿的羽翼,整座岩峰勢欲振翅高翔,搏擊蒼穹。繼續向西前行,路邊橋旁出現一座青磚建築,這就是慧苑禪寺,因北側的慧苑岩而名,這種風格的寺廟建築比較少見。

這段“岩骨花香”慢遊道有兩大特色,一是小溪潺潺,處處見水,雖然流量不大,但非常清澈;二是茶花盛開,微香浮動,茶園我們過去見得很多,但這種開花盛況還是第一次見,過去只知梅花冬天開,沒想到茶花也不怕嚴寒,經上網查詢,茶的花期正是每年10月至翌年2月,眼下正當花季時節,與“岩骨花香”慢遊道之名非常貼切。

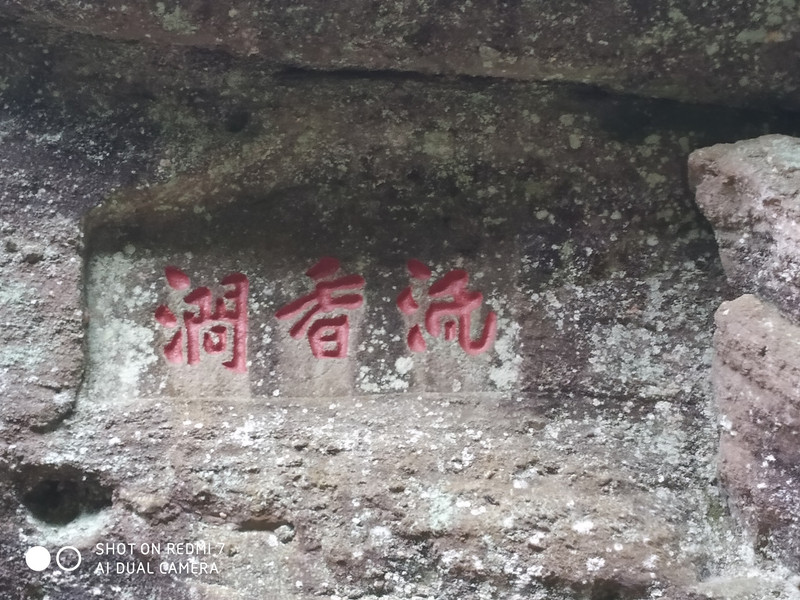

過慧苑禪寺前的小橋,山道折向南行進入清涼峽,這一帶路邊的溝里基本沒水了,再過玉柱峰、飛來峰便是著名的流香澗,兩側危崖直立夾峙,岌岌欲墜,最窄處寬僅一米,到正午時才會透進一縷陽光,炎夏到此只覺得涼風習習,清涼透體,行走其間似有陣陣花香飄過。

此地原名倒水坑,武夷山景區內的溪泉澗水均由西往東流,奔向峽口匯於崇陽溪,唯獨這條山澗自三仰峰北谷中發源,流向西北,倒流回山,山澗兩旁青藤垂蔓,其間卻又夾雜著山惠、石蒲、蘭花,一縷縷淡淡的幽香時時撲鼻而來,明朝詩人徐火通遊歷此地,不忍離去,遂將此澗改名為“流香澗”。

過流香澗繼續前行,從地圖上看這一帶有小路通往桃源洞,但幾個路口都豎著“非旅遊道路”的牌子,路況也比較差,我們不敢冒險進入,只能沿大路往前走,慢遊道又轉向東,我們開始登山,“岩骨花香”慢遊道一帶是著名岩茶產地的“三坑兩澗”——慧苑坑、大坑口、牛欄坑、流香澗、悟源澗,到處都是茶園,翻過一座山梁,下行不遠就是著名的“大紅袍”,

這是武夷山最負盛名的岩茶名叢,生長在陡峭的岩壁上,大紅袍母樹有三棵,極為名貴,據說已有360多年的歷史,產量自然是很低的,大約只有8兩,根據聯合國批准的《武夷山世界自然與文化遺產名錄》,大紅袍母樹已作為古樹名木列入世界自然與文化遺產,茶樹左側岩壁上的石刻是1927年天心寺和尚所作。新中國成立後,每年採摘的大紅袍都送至北京,1972年美國總統尼克松訪華時,毛澤東主席曾送給他4兩大紅袍,而最後一次採摘大紅袍是2007年,由武夷山市政府贈送給中國國家博物館珍藏。這一帶就是九龍窠,俗名大坑口,因兩側長條狀單面山

高聳,石骨嶙峋的九座危峰分南北對峙,兩側峭壁連綿,逶迤起伏,人們遂把峽谷喻之為遊龍的窠穴。我們沿九龍窠一直走到大紅袍景區出入口,結束“岩骨花香”慢遊道的行程,大約用了3個小時,途中處處可見“國家公園”字樣,在這方面景區動作倒很快,其實作為國家公園的武夷山,範圍不僅限於景區,而是地跨福建、江西兩省,面積達1280平方公里,而武夷山景區方圓僅70平方公里,只是國家公園中很小的一部分,武夷山成為國家公園是因其擁有同緯度保存最完整、最典型、面積最大的中亞熱帶常綠闊葉林生態系統。我們走到檢票口外的停車場,這裡有景交車前往武夷宮等地,出山途中也有一些小景,見下圖

如果從停車場的左側大路上行可去天心禪寺,而從右側小路上山則是另一條“洞天仙府”慢遊道的起點,途經馬頭岩、磊石精舍、悟源澗、胡麻澗、天遊峰頂、中正公園、桃源洞、雲窩至天遊停車場,全程7.8公里,也有人正從山上下來,但路口卻有一塊“非旅遊道路”的牌子,路況也比剛才走的“岩骨花香”慢遊道差,我們剛走了一小段,天竟下起小雨來,只能收兵退回作罷。

溪畔 · 赤字摩崖

摩崖石刻是武夷山文化遺產的重要組成部分,最早在山中題刻留名的是東晉的郭璞,據今已有1700多年的歷史,此後代代相繼,題刻不輟,至今尚可辨析的有400多幅,主要分佈於九曲溪沿岸及雲窩、天遊峰等景點。我們次日下午再赴景區,重點就是這些赤字摩崖,首先來到武夷宮,這裡是九曲溪竹筏的終點,碼頭旁有條宋街,其實這是現代建的,不過30來年時間,但武夷宮卻有些歷史,曾名會仙觀、衝佑觀、萬年宮,始建於唐天寶年間(公元742-755年),是歷代帝王祭祀武夷神君的地方,也是宋代全國六大名觀之一,據說南宋詞人辛棄疾、詩人陸游、理學家劉子軍、朱熹等都主管過衝佑觀。年代悠久的武夷宮,現已演化為地名,其西側則是萬春園,實際上就是一個盆景園,進園後向北上山是大王峰,向西走到底則是水光石,途經的止止庵曾為中國道教南宗祖庭,始建於晉代,武夷山被列為第十六洞天,十六洞天就是止止庵,晉、唐、宋都有名道在此修煉,南宋著名道士、道教金丹派南宗第五祖白玉蟾在此擔任住持時達到全盛。解放後這些古建築全部被拆掉,僅保存完石砌牆基和石刻“止止壺天”,現在的建築都是新建的。

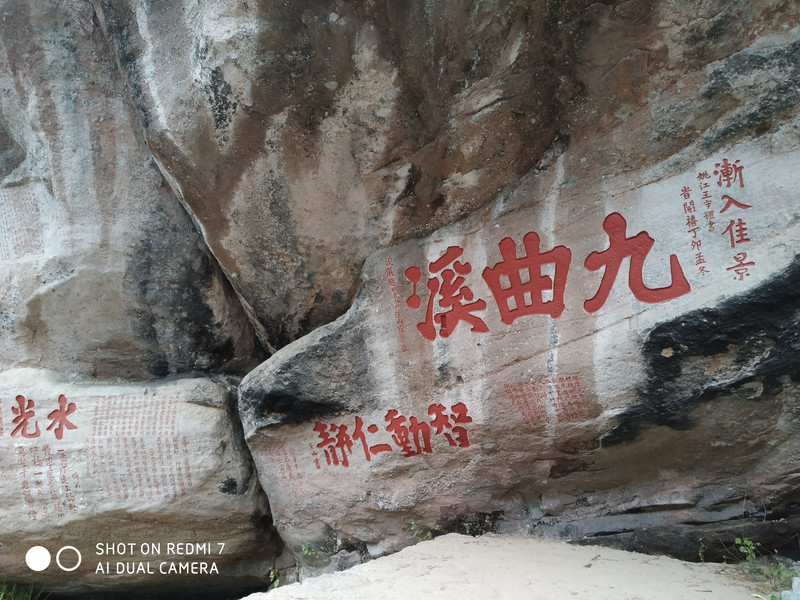

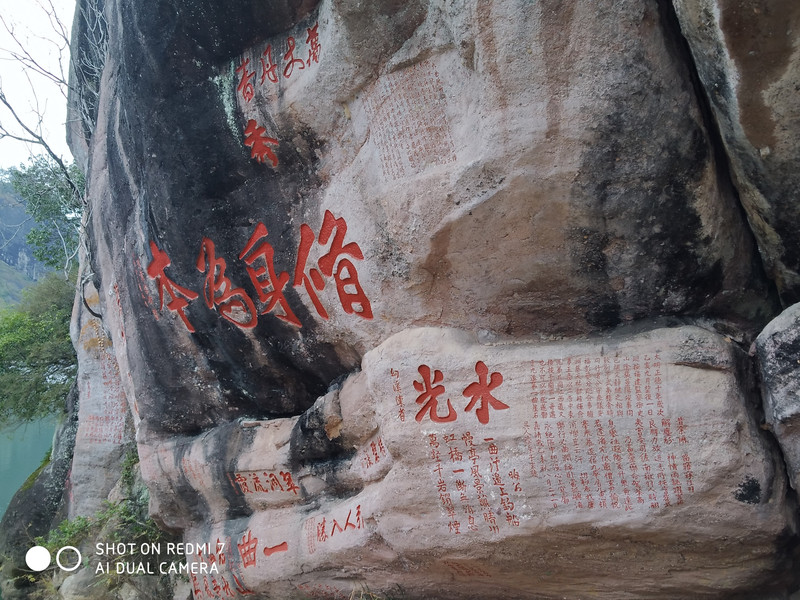

前面不遠處的九曲溪邊就是水光石,這裡在古代是個渡口,為溪南、溪北的文人遊客輻輳之地,遊人們從水光渡口上岸登船,由船夫用纖繩拉著逆流而上,從一曲游到九曲,差不多要一整天的時間,比現在要辛苦得多,但來水光石登船遊覽的文人是數不勝數,他們在此題詞作詩後,附近止止庵的道長便會請人在水光石的岩壁上刻下來,久而久之便形成瞭如今的規模,多達40多幅,成為九曲溪沿岸摩崖石刻最為集中之處,這些題刻情趣各異,諸體俱備,有的是記事,有的是抒情,更多的則是讚美武夷山水之峻秀,琳瑯滿目,洋洋大觀。今年4月我們曾在對岸遠觀,現在終於近在咫尺,可以仔細欣賞,其中最醒目的是左側的“修身為本”和右側的“九曲溪”,前者為明代理學家李材所題,字幅1.5米見方,是水光石最大的摩崖石刻,鐫於明萬曆二十一年(公元1593年);後者為趙師岩所題,字幅略小,為1.15×1米,鐫於南宋開禧三年(公元1207年),比“修身為本”早了300多年。水光石上最著名的摩崖石刻應是朱熹《九曲棹歌》之一曲的4句:“一曲溪邊上釣船,幔亭風景蘸晴川。虹橋一斷無消息,萬壑千巖鎖翠煙。”

水光石上最著名的摩崖石刻應是朱熹《九曲棹歌》之一曲的4句:“一曲溪邊上釣船,幔亭風景蘸晴川。虹橋一斷無消息,萬壑千巖鎖翠煙。”《九曲棹歌》大約作於南宋淳熙年間,是朱熹攜友人同遊九曲溪時所作的長篇七排組詩,“棹”即船槳,棹歌就是舟子漁夫所唱的歌。 《九曲棹歌》是歷代文人騷客吟頌武夷詩中,最早概括描繪武夷九曲溪風貌的長篇佳作,從宋至清歷代多有步韻唱和者,九曲溪也因此名揚天下,故郭沫若七律《遊武夷泛舟九曲》有“棹歌首唱自朱熹”之句。九曲溪各曲岸邊岩壁均有《九曲棹歌》一至九曲詩句鐫刻,但這4句與其他八曲有一個明顯的不同,在詩句前刻有“晦翁”二字,這是朱熹晚年的號,具體鐫刻年代不詳,民國《福建通志》也說:“不知何時上石,無可考矣”,

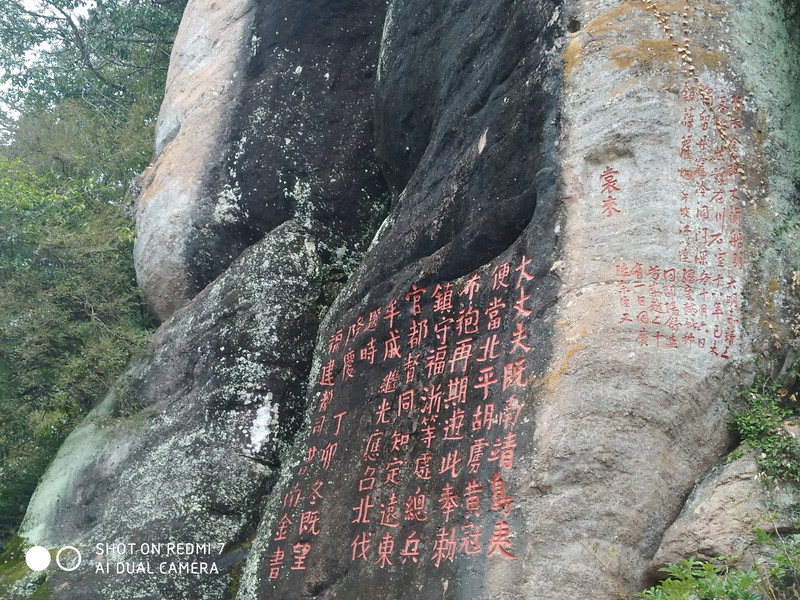

網上有人推測說可能是朱熹閒居武夷精舍時(公元1183~1190年)鐫刻於石,但無證據,2007年武夷山市地方志篇纂委員會編著的《武夷山摩崖石刻》一書,稱“南宋淳熙年間鐫於一曲溪北水光石”,“原刻已嚴重風化,1994年由景區補鐫”,因此,應是當年舊跡無疑。除朱熹的題刻外,明代抗倭名將戚繼光的題刻也值得一提,全文是:“大丈夫既南靖島夷,便當北平胡虜。黃冠布袍,再期遊此。”戚繼光曾兩度入閩平倭,升總兵官、都督同知,宋隆慶元年(公元1567年)冬應召北伐,結束了他在東南沿海十餘年的戎馬生涯,在途經武夷山時勒字於石,表達了為國戍邊的雄心壯志,同時也抒發了對武夷山的眷戀之情,期望在此歸隱、入道,可見他對武夷山情有獨鍾。

武夷山水依舊,但已物是人非了,眼下雖然景區免門票,但我們此行所到之處,遊人都不太多,離開水光石原路返回,從地圖上看這裡有一條路可通天遊峰下的雲窩,但幾經周折並沒有找到路口,估計是在大王峰下,但大王峰正在修繕,路口已經封閉,我們只能回到武夷宮,這裡有景交車前往天遊景區,途中經過玉女峰景區,這裡也是長3公里的“綠野仙踪”慢遊道入口,可以到達虎嘯岩、一線天等景點。

我們穿過路下的橋洞,走到九曲溪邊瀏覽玉女峰,這是一座典型的柱狀山峰,也是武夷山的標誌,峰壁有兩條垂直節理將柱狀體分成高度遞增的三塊削岩,宛如比肩俏立的三姐妹,高達數十丈,但無徑可上,其實觀賞玉女峰的最佳角度並不是這裡,而是坐竹筏從其北面南下途中。

在玉女峰景區入口西側還有一景,路邊勒馬岩下有一處摩崖石刻“鏡台”格外醒目,這是武夷山最大的摩崖石刻,尺寸為3×5米,落款時間是大明嘉靖庚戌年(公元1550年),作者是建州刺史謝上箴等人,建州即今福建省建甌市,距武夷山約100公里,是福建歷史上最早設置的府,歷為閩北政治經濟文化中心,福建之“建”即取之建州。

此去天遊峰景區還有1公里多,而且只是到路口的停車場,從停車場到檢票口還有1公里,在快到檢票口的路邊有幾株楓樹五彩繽紛,引得遊人爭相拍照,

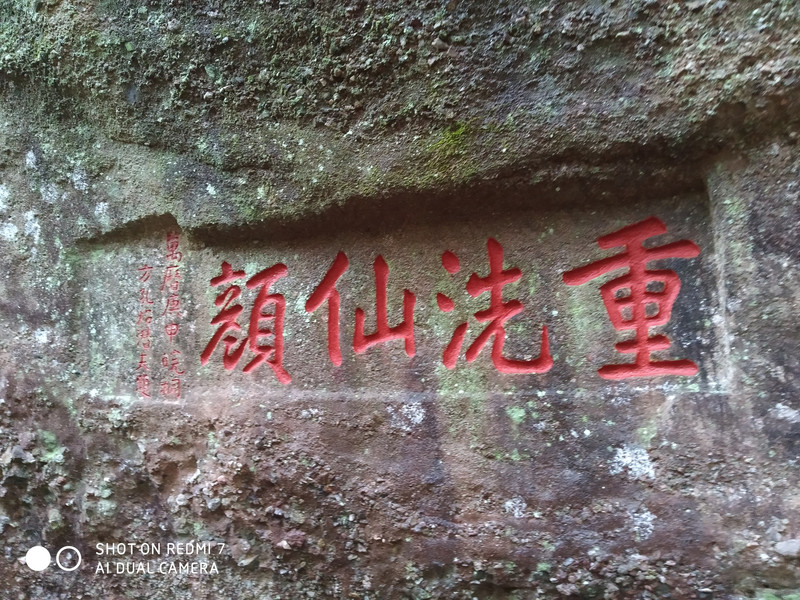

進入檢票口後最先看到摩崖石刻是“重洗仙顏”,過“叔圭精舍”石門後地勢開朗,右側是天遊峰和隱屏峰,這一帶便是所謂的“雲窩”,“雲窩”的奇石暗洞實際上就隱屏峰上斷裂的碎片形成的,

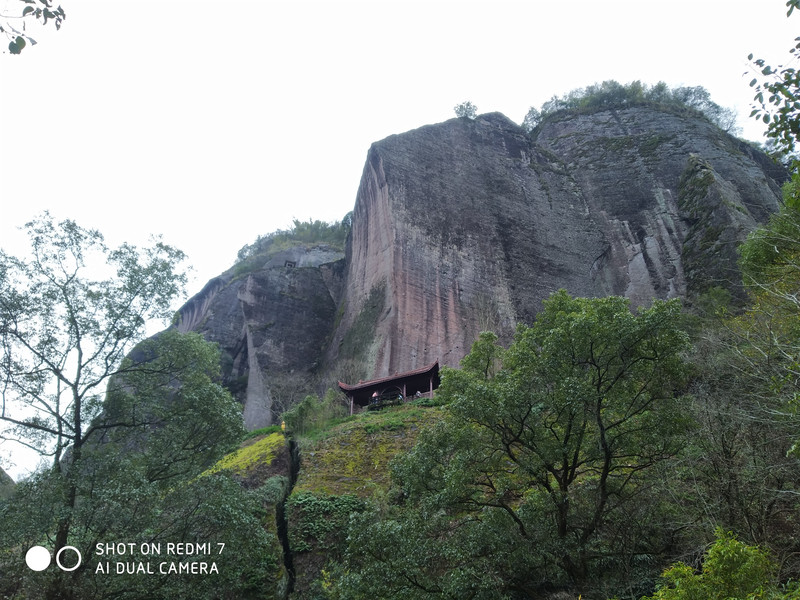

左側就是九曲溪,這一段是九曲溪的六曲,溪流在此折向西南,來了一個180度的大迴旋,天遊峰頂是欣賞六曲的最佳位置,但登山艱難,道路崎嶇,我們就在溪邊逛逛,不上天遊了,在此欣賞天遊峰下的“曬布岩”也很有意思,

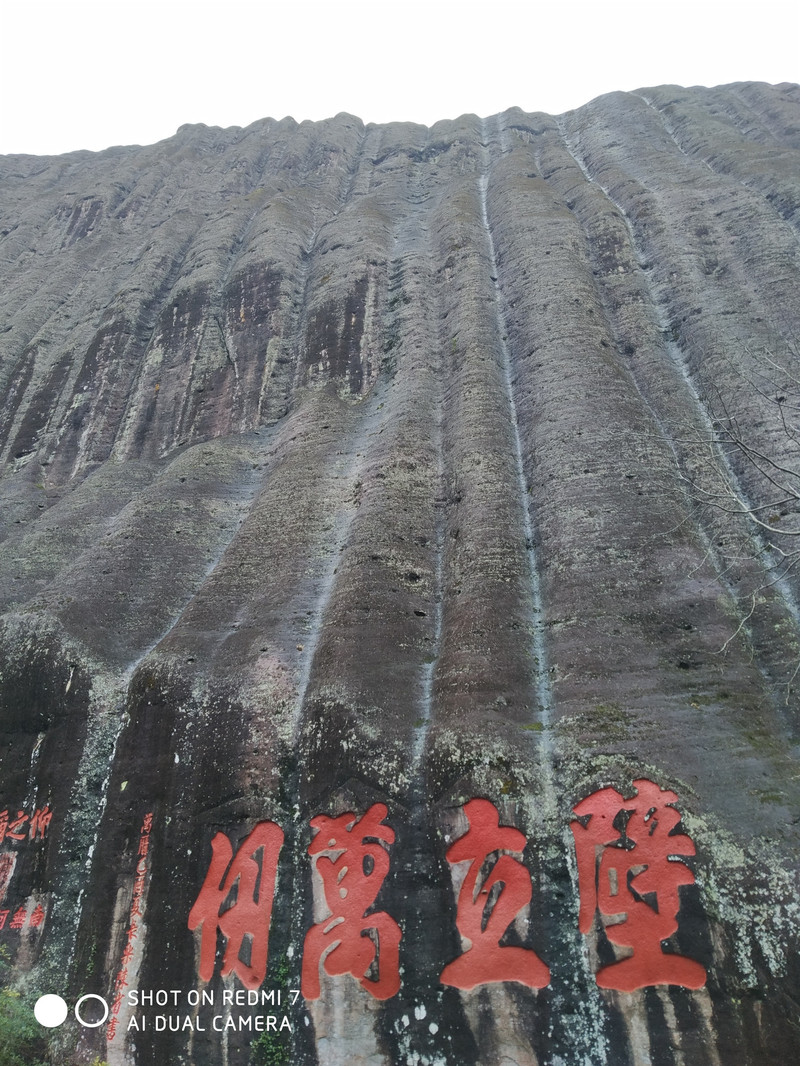

由於流水長年沖刷的結果,岩壁上佈滿了無數溝槽,尤以右側部分最為條縷分明,好像是一匹匹布條掛在此處涼曬,故名“曬布岩”,如果遇上了下雨天,雨水從岩頂順著溝槽飛瀉直下,彷彿素練飛舞,大自然的鬼斧神工令人稱奇不已。

曬布岩下的“壁立萬仞”摩崖石刻為陳省於明萬曆十三年(公元1585年)所題,字幅2.4×3.8米,與此巨大的岩壁匹配真是相得益彰。陳省為福建長樂人,曾任山西道御史、陝湖廣巡撫、兵部右侍郎,頗有政聲,明萬曆十一年政敵彈劾他為張居正所用,遂被罷官,回鄉途中游武夷山,因迷戀山水在此隱居長達13年,留下的題刻多達32幅,成為武夷山景區摩崖題刻最多之人。

沿九曲溪向桃源洞方向走不遠,就能看到對岸響聲岩壁下一大片摩崖石刻,密密麻麻有十幾幅之多,其中最著名的是朱熹的“逝者如斯”,刻文出典於《論語》:“子在川上曰:逝者如斯夫”,其下一段傾斜的石刻,也是朱熹所留,鐫於宋淳熙二年(公元1175年)赴江西鉛山“鵝湖之辯”前,是武夷山現存最早的摩崖題刻,而最大的一幅“空谷傳聲”也為陳省所作。

武夷山作為世界自然與文化雙遺產地,有著深厚的歷史積澱和豐富的文化意蘊,而這一切都能通過鐫刻於碧水丹山之間的摩崖石刻得以生動、形象、直觀的體現,為武夷山增添了濃郁的文化氣息,這在中國諸多的景區是較為罕見的。