2019年5月17日,我趁著在浙江奉化出差的機會,利用非常短暫的工作間隙,專程前往岳林禪寺參觀遊覽。走到寺院前,只見山門非常高大巍峨,上書“大慈聖境”四個大字,門額是豎立的“岳林禪寺”,按照寺院的規範,凡是門額為豎立的,一般來說都是由皇帝親自題寫的。在寺廟山門前還擺放著一對石雕子母大象擺件,子母石像的造型是一大一小代表母子的石雕大象,大象性格柔和,不暴戾,喜歡幫助人,在大象的身旁站著一尊活潑俏皮的小象,也彰顯了大象慈祥的母愛光輝,象徵生命的傳承和生生不息的生命力,如果將這樣的子母石像擺放在私人住宅庭院門前,寓意是十分美好的,可以像徵著家庭人丁興旺,和家庭和睦等等。子母石像在風水玄學中有著“雙象吸水陣”寓意財源滾滾來的美好希望,也寓意著將人氣和好運氣都吸納進來的意思。儘管子母石雕大象擺件很少出現在寺院門口,但是子母石像的美好寓意同樣適用於寺院,而且還可以給莊嚴肅穆的寺廟增添一絲活力,讓靜謐的禪院氣氛更加活潑和親民。

進入岳林禪寺的山門,遠遠就看見一尊高大的彌勒佛石雕像聳立在我的眼前。只見彌勒佛面相和善,腆著大肚皮,笑容坦蕩,拱手作揖,時時刻刻都在迎來送往前來參拜的善男信女們。岳林寺為彌勒佛的化身布袋和尚剃度和圓寂的寺院,也是舉世聞名的彌勒道場。按印度教佛《彌勒上生經》、《彌勒下生經》和《增一阿含經》記載,彌勒名阿逸多,是釋迦牟尼的弟子,南天竺人。先佛入滅,上生於佛教的六欲天之一的兜率天內院中教化菩薩。經過四千歲當下生人間,於華林園華樹下成佛,廣傳佛法。因此,彌勒是佛教預言將來繼承釋迦佛位的未來佛。但在印度佛教傳入中國並在中國廣泛傳播的過程中,彌勒佛被塑造成袒胸裸腹、笑口常開的中國僧人布袋和向的形象,歷代受中國信徒的供奉和朝拜,這是中國傳統信仰與外來文化融合的一種反映。

關於布袋和尚的事蹟,在《宋高僧傳》、《兩浙名賢錄》、《奉化縣志》中均有記載。唐末五代後梁時,孤兒契此八歲流落奉化城北長汀村,被村民張重天收為義子,及長,篤信佛,自號長汀子。他體態肥胖,大腹袒露,笑口常開,常以杖背一布袋入市,見物即乞,凡供身之具盡裝袋中。唐僖宗乾符年間,契此成人後在與長汀村隔溪相對的岳林寺出家,當時的岳林禪寺香火鼎盛,僧人眾多。契此生性恢諧,笑顏常開,討人歡喜,被稱為“歡喜和尚”。他常住奉化岳林寺,並云遊四方,善測天氣,以形象示人,著草鞋急行示雨,穿高齒木屐示晴。曾去福建募化杉木,助建岳林寺大雄寶殿、千佛閣、鐘樓等,重修岳林寺三殿四閣及三廂一堂。

契此出家之後有許多異相,好學善吟偈語,見人插秧,即作偈云:“手捏青苗種福田,低頭便見水中天;六根清淨方成稻,退後原來是向前。 ”語默無常,偈語示人,能示人吉凶,必應期無忒。最奇怪的就是無論他走到哪裡,皆隨身攜一大布袋,見物則出語無定,隨處寢臥,居無常所,形如瘋癲,飲食無論魚肉葷素,見醯醢魚菹,輒乞投袋,每當有人好奇問曰:“和尚有法號乎? ”他以偈語作答:“我有一布袋,虛空無掛疑。展開遍十方,入時觀自在。 ”時人因之尊為“布袋和尚”。傳載“每以杖荷布袋,且有十八小兒逐之,不知何所從來。 ”

後梁貞明三年(公元917)三月初三,布袋和尚端坐在奉化岳林寺東廊磐石上說偈曰:“彌勒真彌勒,分身千百億。時時示時人,時人自不識。 ”偈畢安然坐化,眾僧異之,肉身葬於城北封山佛塔亭。布袋和尚圓寂後,人皆以為他是彌勒轉世,被奉為大肚彌勒佛。北宋崇寧三年,岳林寺住持曇振首先在寺內天王殿正中塑布袋和尚像作彌勒佛像供奉,岳林寺遂以彌勒道場為世所重,崇為明州三大佛教聖地之一。此後,漢地佛寺也都把印度天冠彌勒像改為中國化布袋彌勒佛像。千餘年來,奉化被稱為彌勒應跡聖地。

岳林禪寺位於奉化城北,始建於南朝梁武帝大同二年(公元536年),於龍溪之西建“崇福院”,唐武宗會昌中期(公元841~846)法難遭毀。唐宣宗大中二年(公元848年),閒曠禪師重建於龍溪之東,改稱“岳林寺”,唐相李紳書額。宋仁宗趙禎累召文岳禪師入京,賜御製詩偈並御札,飛白書“佛法”二字。宋崇寧二年(公元1103年),宋徽宗以年號為供奉彌勒殿堂賜號“崇寧閣”,成“岳林十景”,建“十景題閣”,名聞朝野。宋真宗大中祥符八年(公元1015),宋真宗賜額“大中岳林禪寺”。宋元符元年(公元1098),宋哲宗賜號布袋和尚為“定應大師”。元、明兩代,興廢屢更,元朝天曆三年(1330年),鑄銅鐘,重萬觔有奇,聲越廿餘里,十方信眾一擊為榮,邑人應時聞鐘,是為祥瑞。

到了清順治年間,寺圮僧徙。清康熙十二年(公元1673),楷庵和尚入院駐場,大暢宗風,重修殿閣,皈依者云集,寺復中興,岳林寺一時鼎盛至極。康熙二十六年(公元1687),鄉人戴明琮纂輯《明州岳林寺志》六卷一冊。光緒十四年(公元1888)寺毀,鐘樓亦毀於火。幸有文果禪師四方化緣,聚僧百餘,重興彌勒道場。清光緒十七年(公元1891),御賜藏經七百函。民國年間,佛緣鼎盛。建寺巍然,狀如巨龍,山門似龍嘴,磚塔似龍角飛翹,放生池似龍眼一對,天王殿、大雄寶殿、崇寧閣、兜率宮、大悲閣依列,似龍身。有房千間,有僧逾二百餘。抗戰期間,日機炸毀彌勒大殿。一九五五年乙未季夏,鐘樓毀於雷,一九五八年戊戌仲冬,寺失火,俱毀,僅存南廂房一幢。

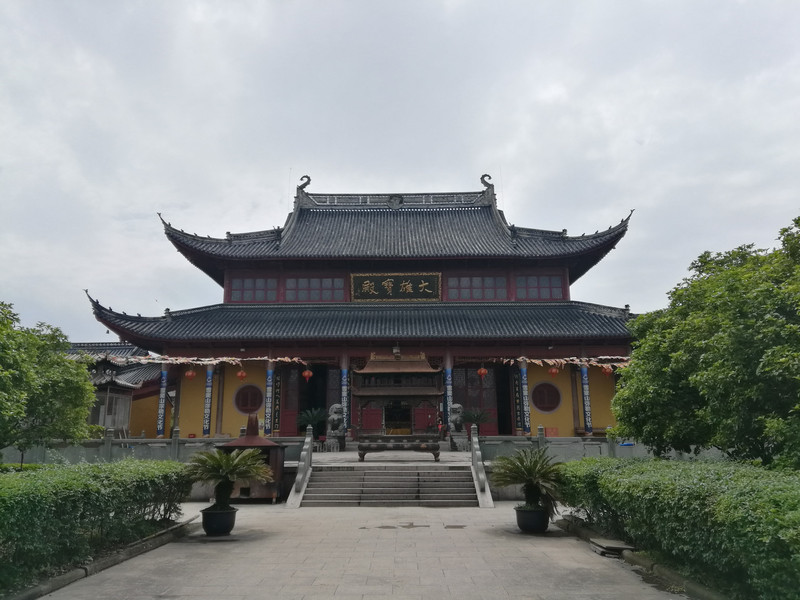

岳林禪寺經歷了多次的戰火焚毀,現在又已經重建一新,規模宏大,建築巍峨,獨具彌勒道場特色,以嶄新的面貌再現於布袋和尚之故鄉長汀村。現在的岳林禪寺總佔地面積約300畝,為五進寺院,正面寬約110米。第一進為山門殿,單簷歇山頂,面闊三間、進深一間,供奉彌勒和來自緬甸的漢白玉石雕佛像。第二進為天王殿,重簷歇山頂,面闊五間、進深二間,主供威武哼哈二將。第三進為大雄寶殿,為重簷歇山頂,面闊七間進深五間,高約15米。第四進為藏經閣,第五進為供奉彌勒大佛之“崇寧閣”。最後是彌勒佛誕生之地兜率宮。

岳林禪寺在三門殿和天王殿之間有龍眼池,池水四季不涸,內養魚、烏龜、螺螄,池上架有契此橋。在天王殿的南北側分別有重簷歇山頂的鼓樓和鍾樓,方圓十里能聞鐘聲。寺的兩側均為廂房,寺前有七座石塔。在整個岳林禪寺裡面,彌勒佛形像在寺內殿、堂、塔、宮、閣像中佔據主要地位,表現出彌勒道場的特有氣氛。岳林寺不僅在國內,而且在國外亦在極大影響。如日本、韓國、東南亞皆有供奉“中國彌勒佛”布袋和尚處,在日本,布袋和尚是作為“七福神”之一祀奉的。

彌勒佛的傳奇廣泛涉布民間,宋代以後,江浙一帶寺廟開始按他的形象來塑彌勒佛像,逐漸流傳全國。現在全國所有的佛寺皆供奉大肚彌勒佛,大肚彌勒佛塑像都是根據岳林寺布袋和尚之象而造,岳林禪寺亦因之成為遠近信眾頂禮膜拜、崇信有加的彌勒道場。彌勒佛,即彌勒菩薩,根據大乘佛教經典,彌勒佛是世尊釋迦牟尼佛的繼任者,未來將在娑婆世界降生修道,成為娑婆世界的下一尊佛,也叫未來佛,常被稱為“當來下生彌勒尊佛”。在一些漢傳佛教的寺院裡,常見到袒胸露腹,笑容可掬,以布袋和尚為原型塑造。此在佛教作為表法教育,表示“量大福大”,提醒世人學習包容。其中大肚能容,容天下難容之事;開口便笑,笑世間可笑之人。

岳林寺最有名之古蹟乃封山中塔。據志載,布袋和尚生前常來封山,見其地山靈水秀,幽雅脫身俗,於是向施主沈姓募得一塊墓地。他圓寂後,岳林寺僧人尊其遺原,將其肉身葬於封山之复。後里人馮斯在墓旁建塔立亭,名曰“佛塔亭”。布袋和尚葬於中塔後,其墓頂累發異光,早晚均見,十分靈驗。奉化地方官將此異相按上報朝廷,宋哲宗元符元年(1008年),皇帝賜號“定應大師”。宋徽宗崇寧三年,曇振和尚開始在中塔建造佛閣;宋高宗紹興年間閣毀重建,元至元十九年閣崩,二十八年梵中和沿再建。清康熙、同治、光緒時都有整修或擴建。光緒十二年,松茂和尚建樓五楹;二十七年華盛和尚再建大悲閣三層,中塔至此達到了極佳時期。

布袋和尚應化事蹟不勝枚舉,若有人問怎樣做才不可墮他人是非,布袋和尚就以偈回答:“是非憎愛世偏多,仔細思量奈我何。寬卻肚皮常忍辱,放開泱日暗消磨。若逢知己須依分,縱遇冤家也共和。要使此心無掛礙,自然證得六波羅。”有人問布袋和尚是否有行李?又以偈答曰:“一缽千家飯,孤身萬里遊。睹人青眼在,問路白雲頭。”曾有居士恭請布袋和尚再留齋宿,以盡弟子恭敬之意。翌日一早,大師復書一偈於居士之門上曰:“吾有一軀佛,世人皆不識。不塑亦不裝,不雕亦不刻。無一塊泥土,無一點彩色。工畫畫不成,賊偷偷不得。體相本自然,清淨常皎潔。雖然是一軀,分身千百億。 ”

彌勒菩薩摩訶薩在中國大乘佛教中的形象共有三個。第一個形像出現在十六國時期,是交腳彌勒菩薩形象。該形象依據《彌勒上生經》,說他本是世間的凡夫俗子,受到佛的預記,上生兜率天,成為登十地成等正覺的菩薩,演說佛法,解救眾生。第二個形像出現在北魏時期,演變為禪定式或倚坐式佛裝形象。該形象依據《彌勒下生經》,說他將由兜率天下到人世間,接替釋迦牟尼佛進行教化,由菩薩變為未來佛。此為標準佛相。第三個形象自五代開始出現,五代後梁時期在江浙開始出現以契此和尚為原型塑成的笑容可掬的大肚僧人形象。契此和尚圓寂前,曾留下偈頌:“彌勒真彌勒,化身千百億,時時示世人,世人自不識”,因此被中國地方僧人認定為是彌勒菩薩的化身,所以此後彌勒菩薩的塑像就經常被塑成和藹慈祥、滿面笑容、豁達大度、坦胸露腹的慈愛形像,常被中國人亂稱為笑佛、歡喜佛、大肚彌勒佛。

當我站在彌勒佛跟前,抬頭仰望,便被這尊寺廟石雕彌勒佛樣式所深深吸引。只見石雕彌勒佛笑得合不攏嘴,即使心理裝滿煩心事的人,看到此情此景後煩惱也會跟著煙消雲散。石雕彌勒佛的面部特徵十分喜慶,一雙眼睛呈彎月形,笑意十足;充滿笑意的嘴巴微微張開,露出一排整齊而潔白的牙齒;親切的笑容具有很強的感染力。彌勒佛肥厚的耳垂耷拉在肩膀上,幾乎攔不到脖子的造型給人一種特別的喜感,肥胖的面部表情保存微笑,結合下面佛像雙拳抱起的手勢,形成一種迎接賓客,高朋滿座的視覺效果。

彌勒佛是未來之佛,他能帶給人們福氣、祥和之氣,以祈盼美好的明天的福佛。石雕彌勒佛是中國民間普遍信奉、廣為流行的一尊佛,在信徒心目中具有很崇高的地位。彌勒佛是現代人特別喜歡的一種造型,大度,寬厚,自然,笑容,把所有有魅力的人的品格給予一身。彌勒佛石雕像不僅適合擺放在宗教場所,也適合擺放在各種門市商舖門前,因為這樣喜慶祥和的石雕彌勒佛像帶著滿面笑容,和豁達的心境,定能招來顧客萬千。

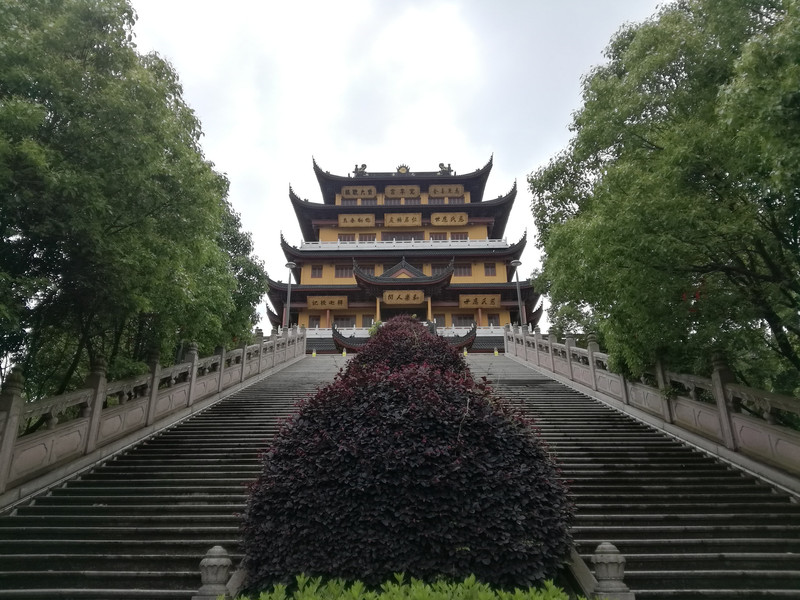

岳林禪寺中的最高處是兜率宮,坐落在岳林寺後山上,為岳林寺最高的殿堂,殿堂淨高36米,外形七層,一層供奉按1:5的比例微縮的雪竇山彌勒大佛銅像,其餘各層供奉材質不同、大小不等、姿態不一的彌勒菩薩造像。岳林寺兜率宮現在已成為岳林寺彌勒根本道場佛教建築群的特色建築,也是奉化市的地標性建築。兜率宮,意思就是具有歡喜的地方。兜率宮的“兜率”出自佛經,即是指佛教稱天上的第四層天,其內院是彌勒菩薩的淨土,外院是天上眾生居住之處。這里人人都能知足快樂。范縝《神滅論》:“誘以虛誕之辭,欣以兜率之樂。 ”《洛陽伽藍記·永寧寺》:“是以《常景碑》雲:‘須彌寶殿,兜率淨宮,莫尚於斯也。 ’”

說到彌勒道場,在寧波的奉化溪口景區內有一座中國佛教五大名山之一的雪竇山,而在雪竇山中有一座千年古剎名為雪竇寺,它創建於晉朝,距今已有上千年的歷史,它不僅素有“海上蓬萊,陸上天台”的美譽,而且還是一個中外馳名的彌勒道場。相傳布袋和尚曾經多次在雪竇山的雪竇寺裡講經說法,而布袋和尚早就已經被公認為是彌勒菩薩在中國的化現,因此,雪竇寺就被世人稱為彌勒道場。因為雪竇寺是布袋和尚講經說法的場所,而岳林禪寺是布袋和尚當年剃度和圓寂之地,所以,岳林禪寺也被大眾視為彌勒道場。雖然岳林禪寺兜率宮中供奉的彌勒佛像只有雪竇寺露天彌勒大佛的五分之一,但也無法撼動岳林禪寺在諸多千年古剎中的江湖地位。

岳林禪寺歷代高僧大德輩出,開山祖閒曠禪師、布袋和尚、開法祖圓明禪師、建閣供奉彌勒曇振禪師、編撰《五燈會元》大川普濟禪師、鑄造大鐘水南景湘禪師、重興岳林楷庵禪師,數不勝數。名人詩詞酬唱屢見,風景殊勝。唐狀元方乾《遊岳林寺》:“投閒猶自喜,古策剡東尋。衹樹隨僧老,龍溪繞岸深。樓高春色晚,天近日光陰。共笑家聲舊,何時解盍簪?”宋詩人梅堯臣《秋半尋岳林寺》:“杖履信天涯,尋幽遍落花。殿高秋氣爽,林靜夕陽斜。對茗情偏洽,談玄興轉賒。遠公相識好,三笑過金沙。”元東南大家戴錶元《奉訪南公同登崇寧閣》:“眾香壇畫靜,遊屐思頻來。心轉談經處,塵空說法台。葵花憑古碣,竹色上蒼苔。傑閣同禪院,懸河有辯才。”明進士洪圖光遊岳林寺:“綠溪入古寺,曲水映禪扉,境別應超世,僧高自息機。紺檀清梵影,丹閣午鐘微,初地重新後,秋來滿碧輝。”明進士戴德彝《岳林寺前作》:“望中不盡龍溪水,流入長江作大波。獨有慈尊能砥柱,清光一道鎮娑婆。”