2015年5月1日,上午,五一假期,閒來無聊,獨自一人開車從崑山花橋到吳江的震澤古鎮遊覽。震澤古鎮位於蘇州市吳江區西南部,與浙江省毗鄰,古稱“吳頭越尾”,是吳江的“西大門”。震澤古鎮是一個擁有二千多年曆史的江南名鎮,也是中國著名的蠶絲之鄉,古鎮悠悠河水兩岸,散佈著師儉堂、慈雲寺塔、禹跡橋、寶塔街、文昌閣、聚蚨閣錢幣館、王錫闡紀念館、中國太湖農家菜文化展覽館、江蘇省農機具博物館、震澤歷史人文民俗陳列館等主要景點,震澤水鄉特有的“慈雲夕照”等八大景觀,美不勝收。

我到了震澤古鎮的停車場,把車停好後,下車之後,抬頭一看,眼前就是文昌閣了。所以,我遊覽震澤古鎮的第一站就是文昌閣。文昌閣在一個小島上,四面臨水,四周條石鋪路,周圍石砌駁岸,建築精細。狀元橋是進去的唯一通道。文昌閣始建於清乾隆三十六年(1771),道光二十年(1840)徐學健等人曾重修,後毀於戰亂,近年重建後已經成為了震澤鎮的主要景觀。文昌閣分為兩進,前面是山門,寬三楹。山門上有一付對聯,上聯是“天下第一件好事還是讀書”,下聯是“世間數百年大家無非積德”。進了山門,後面是樓閣,閣高三層,單簷歇山頂,四周皆窗,瓊閣連通。閣內底層供奉魁星、文昌帝君、財神像。左邊是魁星,面目猙獰、金身青面、赤髮環眼、頭長兩角造型,左手握朱筆、右手持墨斗,如果用朱筆點中誰,誰就文運官運亨通,青雲直上,左腳後翹,右腳金雞獨立於一條大鰲魚的頭部,意為獨占鰲頭,傳說魁星是文昌帝君的侍神,主宰文運。廳內還有兩副對聯:“文華昭荻水英才迭出,名世漾春風飛閣重光”,“文華風尚古邑重光六星閣,明德惟馨靈區更上一層樓”。站在文昌閣的樓上,可以看到禹跡橋、慈雲塔、慈雲寺全景。

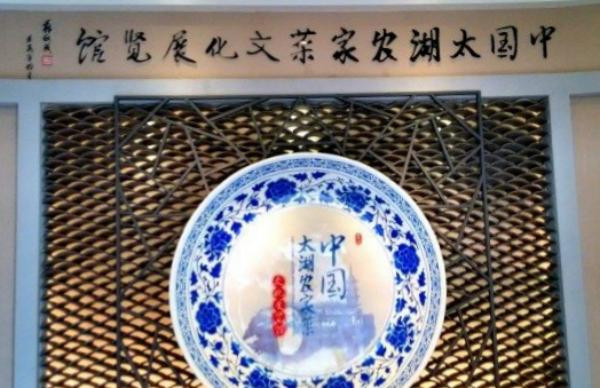

從文昌閣出來沿駁岸街向南走了二百多米,就到了中國太湖農家菜文化展覽館,這個展覽館是近幾年才新建的,主要分為六個展區:第一展區江南名鎮、情系太湖;第二展區豐富食材、人勤天賜;第三展區鄉風民俗、淳厚不衰;第四展區農家菜點、回味雋永;第五展區名家名人、鄉土戀情;第六展區綠色環境、生態美食。太湖農家菜文化展覽館的設立旨在進一步弘揚中華飲食文化,倡導“綠色、健康、營養”的飲食概念,傳承和創新太湖農家菜。

從農家菜文化展覽館出來,每走幾步,隔壁就是江蘇省農機具博物館,這個農機具博物館是近幾年利用原震澤鎮糧管所勤儉倉庫重新裝修建立起來的,與慈雲寺塔隔河相望。博物館建築面積約960平方米,分為原始館、古代館、紡織館、現代館幾大展區,用大量實物及圖片、文字等材料將富有特色的太湖流域耕種及絲紡織業展現給遊客。中國是歷史悠久的文明古國,農業生產和農業器具的發明、製造、使用源遠流長。地處長江下游的太湖流域是中國最早使用農具的地區之一,從文化遺址發掘出的稻穀等遺存來看,早在7000年先民就已經使用石犁、石鏟、木耒、骨耜等農業工具。這些原始農耕工具經過先民在長期的勞動生產實踐中改革演變,先後經歷了石器時代、青銅器時代、鐵器時代、機械時代。農業的發展極大地提高了勞動效率和生活質量,同時也推動了社會的文明進步。

參觀完了農機具博物館,我走上了震澤古鎮最古老,也是名氣最大的禹跡橋。禹跡橋位於震澤鎮寶塔街東,跨古頔塘,建於康熙五十四年(1715),相傳是為了紀念大禹治水功績而建,在乾隆第五次南巡的前一年重建,即乾隆四十四年(1779年)重建。禹跡橋呈南北走向,單孔石拱結構,拱券以縱聯分節並列法砌築。橋面寬4.30米,全長43.50米,南堍寬6.20米,跨徑10.45米,矢高5.56米,北堍分設東西兩向石級踏跺。頂面石和拱券內龍門石分別雕刻“輪迴”、“雲龍”圖案,橋面石級刻有各類吉祥圖案。禹跡橋與不遠處的慈雲古塔互為藉景,構成震澤水鄉特有景觀——“慈雲夕照”。禹跡橋的東西兩向各刻對聯一副,氣勢恢宏, 刻工精良, 雖歷經了數百年風雨剝蝕,字跡依然剔透清晰。更珍貴的是, 在這兩副對聯中,隱藏著極為豐富的文史信息和史料價值。禹跡橋東面的聯語是:“善政惟因,不易大名仍禹跡;隆時特起,重恢古制值堯巡。 ”意思是說,康熙、雍正、乾隆三朝政治清明, 盛世相承, 功比大禹, 因此此番重建時橋名不改了, 仍為禹跡橋。堯、舜、禹是我國聖君的典範。康熙年間初建此橋時, 命名禹跡, 顯然亦有歌頌康熙政績之意。當今尤為興盛,重建古橋時, 又恰逢堯帝出巡,隆時含意兩層:一為興盛,二為乾隆年號。此處乾脆把乾隆比作了堯 。此聯正對乾隆東來水道,極盡歌功頌德,是一副石刻的迎駕大紅標語。禹跡橋西面的聯語是:“市近湖漘, 驕肩無俟臨流喚;地當浙委 , 繡壤應多題柱才。 ”上聯說,繁華的震澤市集鄰近太湖頔塘,人們肩挨肩在街上走著,中間絲毫沒有夾縫,人們隔著河相互招呼著。這是指重建禹跡橋後給市民來往帶來了方便。下聯之意是:震澤地處浙水之尾,在這錦繡之鄉,更應為國多提供些棟樑之才。上聯是應景之語 , 下聯方為真意所在。

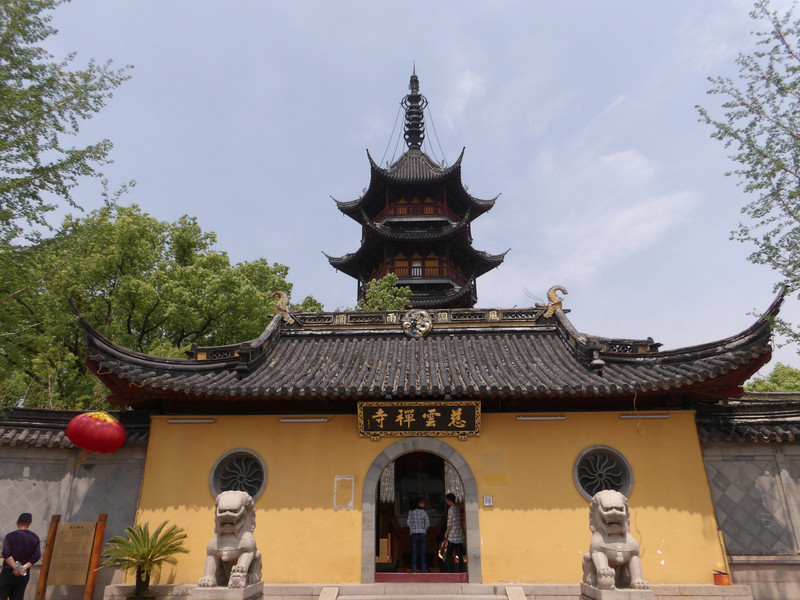

過了禹跡橋,橋頭的西岸就是慈雲禪寺。慈雲禪寺原名廣濟寺,面積九畝,始建於宋度宗趙禥咸淳年間(1265-1274年)。明正統時期(1436-1449年)重建,舊名廣濟寺,天順年間(1457-1464)御賜“慈雲禪寺”額。明萬曆五年(1577)烏程翰林學士董份、震澤吳秀再修。清康熙七年(1668)、乾隆十八年(1753)、道光十六年(1836)多次對塔和寺進行修建或增建殿宇堂軒,成為吳江區內規模較大的佛教寺院。咸豐十年(1860)寺毀於戰亂,唯塔獨存。後同治、光緒之交,里人募金修此塔。民國十三年(1924),震澤絲業公會捐2000金,徐世興行主遺孀徐畢氏為了卻其夫遺願,捐巨款建寺,重建大殿三楹,現山門上懸掛趙樸初親筆題寫的“慈雲禪寺”匾額。寺內建築有寶塔、觀音像、蓮花池(放生池)、大雄寶殿、地藏殿、三聖殿、伽藍殿(鼓樓)、藥師殿、財神殿、觀音殿、祖師殿(鐘樓)等。

慈雲禪寺內的古塔是整個震澤古鎮最耀眼的標誌性建築,我不論是站在古鎮的哪一個地方拍照,照片裡都會出現古塔的身影。慈雲寺塔相傳始建於三國赤烏年間,已有1750多年曆史,是一座磚身木簷樓閣式的塔,總高38.44米,塔剎佔總高之四分之一。塔的外觀為六面五層,由迴廊、塔壁、塔心組成。自第二層起每層施平座腰檐,並闢有三面壺門,開口方位上下相錯。塔內四、五層有楠木剎柱直透頂端。塔剎鐵製,由覆缽、仰蓮、五重相輪、寶蓋、寶珠、圓光和銅質寶瓶組成。仰蓮上有明代萬曆五年(1577年)修繕時鐫刻的文字。鐵鍊分系六角,角端掛有銅鈴,鈴稱簷馬,俗呼驚鳥,風過鈴響,迴盪空中。塔內有木梯可迂迴拾級而上,每逢夕照之時,登塔遠眺,北望洞庭,南瞰麻溪,《震澤八景》謂之“慈雲夕照”,展現了四面湖光繞,中流塔影懸的絕色美景。

關於慈雲寺塔的建立,有三個不同的版本,一是相傳慈雲塔初建時“土常墳起,有異人過,命穿其地,得井七,而塔成”,故又名七井塔。二是相傳三國赤烏年間,孫權之妹懷念劉備登高眺望寄託綿綿情思,又稱“望夫塔”。三是相傳宋徽宗女兒慈雲公主避難震澤,念念不忘國亡你擄奇恥大辱,重修此塔遙望北方,祈盼父皇早日掙脫金朝幽禁南歸,寺塔以“慈雲”命名,故稱慈雲寺塔。站在水邊,可以看到慈雲寺塔、慈雲禪寺與禹跡橋互成對景,互相映照,構成瞭如詩如畫的江南水鄉“拱橋塔影”景觀。

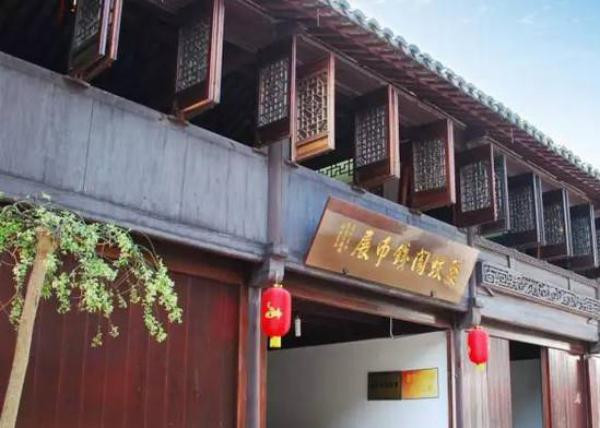

從慈雲禪寺出來,門口就是寶塔老街。震澤古鎮寶塔街是一條千年老街,街名就是取自慈雲寺內的寶塔。寶塔街東起禹跡橋,西止斜橋,全長368米,街面不寬,中段尤窄,最狹處兩旁屋簷間留一線天穹,是震澤古鎮最繁華的商業街,市裹密集、店鋪鱗次。逛古鎮的老街,就是多看一看最普通民居,從中感受歷史、感受文化,感受地域的建築特色,感受它的千年風雨滄桑。江南水鄉古街兩邊的建築多為二層,底層是磚結構,二層是木結構,還有精細的雕花門眉、木窗、形形式式圖案多變的窗格。江南民居建築的另一個特色是簷廊,即在臨街建築的底層,延伸出一排屋頂,構成一排簷廊,人在簷廊下,不管是買賣,還是玩耍,都可免受雨水的干擾。對於江南水鄉的枕河人家,幾乎家家都有自己的水碼頭,在臨河的後門處,既方便日常生活取水、用水、洗衣洗菜,也方便上下船。除了各家私有的碼頭外,每隔一小段路就有一個公共碼頭,方便街對面不臨河的人家用水和出行。由於江南民居大多是木質結構,為防止一旦發生火情產生漫延,於是在兩組建築之間建起高高的防火牆,相鄰民居發生火災時可以隔斷火源。因牆形態像馬頭,所以稱“馬頭牆”。粉牆黛瓦、粼粼波光、小橋流水、深深庭院,石板路、紅門板、雕花匾、格子窗,這就是千年的寶塔老街。

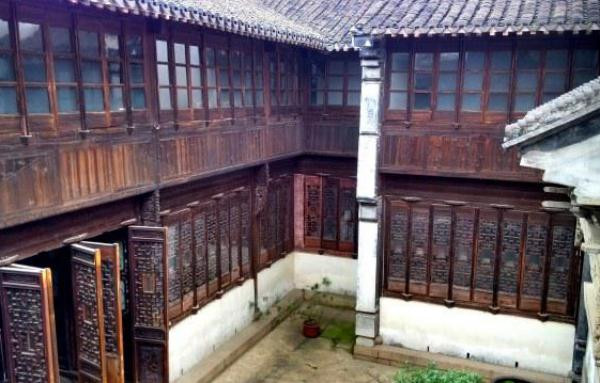

震澤古鎮裡最具特色的古建築,就是師儉堂了,這座亦商亦官的私家宅第位於寶塔街西段,坐北朝南,建於清同治三年(1864),將經商、從政、家居及園林于一身,壕氣萬丈,為典型的江南水鄉大宅門。師儉堂曾為震澤望族徐氏所有,宅院佔地2750餘平方米,坐北朝南,面闊五間,六進穿堂式高牆深宅,共有大小房屋147間。院內集河埠、行棧、商舖、街道、廳堂、內宅、花園、下房於一體,街中建宅,宅內含街。建築佈局上三條軸線巧構空間組合,營造出凝重古樸的傳統中式風格,亦動亦靜,亦莊亦諧,兼具官、儒、商三重使用功能,是一座反映晚清工商紳士坐行經商的時代特點和地方特色的代表建築,為近代江南民間建築所罕見。

師儉堂的正廳在第四進,高大寬敞,面闊五間,爽朗通風,中三間為正廳,畫梁雕棟,軒昂氣派,樑柱間飾有六對楓拱,俗稱“紗帽翅”,捲葉花紋,金碧輝煌。廳上掛著多盞宮燈,即是裝飾品,又具觀賞性,白天觀察形貌、晚間鑑賞燈彩。廳內有“師儉堂”堂匾,懸於屏門上方。關於堂名,雖說徐氏是豪門望族,但還是希望以崇尚節儉教育後代,同時,還有主人原意效法東漢督郵張儉的高風亮節,以張儉為師的涵義。兩側經軒廊通左右廂房,不定期地推出主題展覽,讓遊客了解震澤當地的民俗文化。

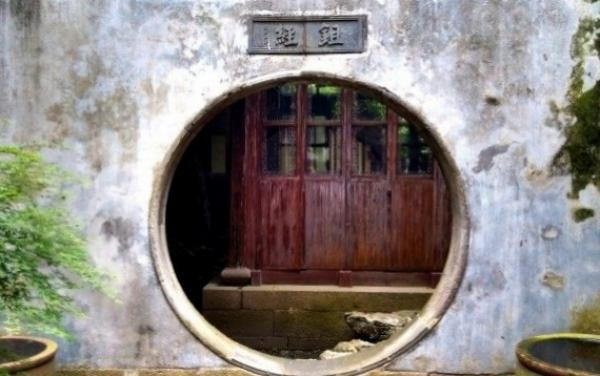

古代的富商巨豪在建宅子時,都要建造園林,徐宅也不例外,但沒有那麼大地方,只利用院子邊上的一塊地帶建成一個迷你微型園林,取名鉏經園,鉏與鋤同音同意,是“鋤”字的異體字。“鋤經”來自於“帶經而鋤”的成語典故,形容生活貧苦依然堅持學習的典故。園子取名“鋤經”,即是自勉,又是警戒於子孫後代。這大宅取名“師儉”,提昌勤儉節約、崇儉尚廉,是異曲同工、一脈相承。鋤經園佔地420餘平方米,面積雖小,但設計巧妙,佈局精緻,結構緊湊,每一寸空間都被挖空心思利用得很好,園內建有亭台樓閣,曲廊假山,假山下有山洞,上有半亭,高低錯落有致,園內地舖文石,細巧多變。東為沿壁曲廊,高低起伏,錯落有致,西壘假山,上築倚牆半亭。其間山石花木,壘栽得當,藤蔓交纏,青苔屐痕,悠然古意。春風秋月,閑庭信步,別有情趣。

師儉堂建築內部的裝飾盡善盡美,門樓有磚雕,飛簷有木雕,裙板上還有漆雕,各類雕刻都是一絕。無論是磚雕、木雕、還是漆雕都精雅別緻、形態生動。圖案細膩、形態生動、惟妙惟肖。雕刻的題材有人物、花鳥、神獸、吉祥圖案等,還有一些與古鎮歷史人物、神話傳說、戲劇故事、名人詩文相關,佈局形式豐富,雕刻手法多樣,既古樸莊重、典雅美觀,又饒有趣味、耐人尋味。院內還有兩道花瓶造型鏤空的院牆,寓意為“平平安安”。

聚蚨閣錢幣館在遊客中心的樓上,錢幣館佔地面積約150平方米,展廳內這些錢幣都是由吳江市檔案局歷史文化檔案徵集特約顧問、市收藏家協會顧問劉志華先生收藏的,主要展示的是從原始社會刀幣開始到民國時期的紙幣,共有1229枚,展品極為豐富和全面。

王錫闡紀念館位於震澤中學老校門旁邊,系硬山式構築,面闊三間,坐北朝南。王錫闡(1628—1682),字寅旭,號曉庵,又號天同一生,天文曆算學家。三辰晷是王錫闡的代表作。利用日、月、星辰光影方位,測量晷夜時刻的儀器分別稱日晷、月晷、星晷。將三台儀器功能組合起來,則為“三辰晷”。他與當時北方的曆算名家薛鳳祚被並稱為“南王北薛”,評價甚高。紀念館正廳有王錫闡坐像一尊,堂上高懸“學究天人”匾額。雕像後的屏風正面畫《清明上河圖》局部,兩側柱有聯,兩側牆上掛有其生平事介紹。王錫闡墓修於清康熙二十二年(1683),顧炎武贈詩有“白雲滿江天,高士今何處”之句,碑高108厘米,寬36厘米,厚13厘米,花崗石材質,建有墓門,其上門額題曰“南服英賢”,坐北面南,又繚以周垣,墓封土高1.3米,墓徑4.8米,墓前植陽刻楷書“王曉庵先生之墓”石碑,繞墓四周植樹數十株。

每一個古鎮都有它的故事,古橋、古塔、古寺、古廟、古宅等都有它的內涵和留存的價值。遊覽震澤古鎮,細細品味這座很有歷史味道的古鎮,感受了一次這裡的休閒、江南蘇式慢生活。這裡還沒有過多的商業化,相對來說還是一座很質樸的千年古鎮,同時也保存的十分完好。這次看來我還真的是來對了地方,特別是在蘇州這樣一個經濟頭腦非常發達的地域,這樣一個歷經了千年滄桑的古鎮,已經很難看到這樣簡單又清淨的街景和場面了,遊覽古鎮的真正目地就是為了可以尋幽,尋找繁華都市生活背後一番難得的清靜和美麗,這是一個真正遠離都市喧囂,可以讓人把心靜得下來的地方,這是一個真正很有故事的歷史古鎮。漫步千年古鎮,幽雅美妙的景緻盡收眼底,古風猶存的寶塔街,氣勢不凡的禹跡橋,四臨皆水的文昌閣渾然一體,構成一幅自然清新的水鄉風景畫。離開震澤古鎮,回望慈雲寺塔,且行且遠,儘管水鄉的輪廓向後退去,漸漸模糊,那塔一直似在跟隨著你。水光瀲灩,橋身塔影,惝惚迷離,變幻莫測,意猶未盡。