2015年2月6日,我前往蘇州獅子林遊覽。獅子林是中國古典私家園林建築的代表之一,也是蘇州四大名園之一,至今已有六百多年的歷史,為元代園林的代表。獅子林平面呈長方形,面積約15畝,園內假山遍布且精美,湖石玲瓏,洞壑宛轉,曲折盤旋,如入迷陣,有“桃源十八景”之稱。洞頂奇峰怪石林立,均似獅子起舞之狀。有含暉、吐月、立玉、昂霄等名峰,而以獅子峰為諸峰之首。獅子林內樓台隱現,曲徑通幽,建築分佈錯落有致。東南多山,西北多水,四周高牆深宅,曲廊環抱,長廊的牆壁中嵌有宋代四大名家蘇軾、米芾、黃庭堅、蔡襄的書法碑及南宋文天祥《梅花詩》的碑刻作品。以中部的水池為中心,疊山造屋,移花栽木,架橋設亭,使得全園佈局緊湊,富有“山林”意境。獅子林既有蘇州古典園林亭、台、樓、閣、廳、堂、軒、廊之人文景觀,更以湖山奇石,洞壑深邃而盛名於世,素有“假山王國”之美譽。主要建築有燕譽堂、見山樓、飛瀑亭、問梅閣等。

獅子林始建於元代,在公元1341年,高僧天如禪師維則來到蘇州講經,受到弟子們擁戴。翌年,弟子們“相率出資,買地結屋,以居其師”。因園內“林有竹萬,竹下多怪石,狀如狻猊(獅子)者”,又因天如禪師維則得法於浙江天目山獅子岩普應國師中峰,為紀念佛徒衣缽、師承關係,取佛經中獅子座之意,故名“師子林”、“獅子林”。亦因佛書上有“獅子吼”一語(“獅子吼”是指禪師傳授經文),且眾多假山酷似獅形而命名。明萬曆十七年(公元1589年),明性和尚托缽化緣於長安,重建獅子林聖恩寺。 公元1703年清康熙巡游至此,賜額“獅林寺”。清乾隆初,寺園變為私產,與寺殿隔絕,名涉園,因園內有五棵松樹,故又稱五松園。公元1917年,上海巨商貝潤生(世界著名建築大師貝聿銘的叔公)從李鍾鈺手中購得獅子林,整修新增了部分景點,並冠以“獅子林”舊名。由於獅子林幾經興衰變化,寺、園、宅分而又合,傳統造園手法與佛教思想相互融合,以及近代貝氏家族把西洋造園手法和家祠引入園中,使其成為融禪宗之理、園林之樂於一體的寺廟園林。

獅子林的門廳朝南,面闊近20米,中有將軍門,門檻高達94公分,兩旁置有抱鼓石、浮雕獅子戲繡球和劉海釣金蟾。大門上方懸掛紅底金字的清朝乾隆皇帝御書“獅子林”匾。

檢票進入前院,迎面是一幢高敞的大廳,屋脊上塑有福、祿、壽三位神仙和一個小孩的塑像,意為“三星高照”。走進大廳,堂上陳列清式紅木雕花靠椅、茶几,中間是一對青銅南獅,很是活潑可愛。兩邊走廊的木欄杆上雕有牡丹、鳳凰及壽字圖案,上有帶花瓶與貝葉圖案的掛屏。貝葉為書寫佛經所用,既反映了獅子林是禪宗修學佛道的地方,同時又紀念了獅子林最後的貝氏園主。此廳原是貝家祠堂,祠堂是一個家族供奉、祭祀祖宗、族人聚會的地方,當時的園主貝仁元希望他的子孫後代能夠出類拔萃、光宗耀祖。再看走廊入口處有磚砌"春華"二字,意思是園內春光爛漫。

抬頭只見樑上正中高懸一塊橫匾上有著名蘇州籍書法家顧廷龍手書“雲林逸韵”四個字,是讚揚獅子林的設計者之一倪雲林的設計有虛靜清逸的韻味。雲林,元代畫家倪瓚的號。倪瓚與黃公望、吳鎮、王蒙在畫壇並稱“元四家”。明洪武六年(1373年),倪江蘇蘇州獅子林瓚經過獅子林時,應如海方丈之請,為獅子林作畫、詩各一。詩為五言:“密竹鳥啼邃,清池雲影閒。茗雪爐煙裊,松雨石苔斑。心情境恆寂,何必居在山。窮途有行旅,日暮不知還。”雲林創作獅子林畫卷時,寺院已顯冷落。自云林作畫題詩後,獅子林名聲大噪,成為文人雅集、觴詠之地。清代顧嗣立編輯的《元詩選》載:“倪高士符鎮(倪瓚字)每過獅子林,愛其蕭爽,為之繪圖。徐幼文复圖之為十二景,高季迪諸人題詠相繼。”後人便把獅子林和倪雲林連在一起,乾隆題詩稱“倪氏獅林存茂苑”。堂上掛有一副柱聯“枕水小橋通鶴市;森峰舊苑認獅林”。上聯“枕水小橋”,突出蘇州水鄉景色。有詩云:“君到姑蘇見,人家盡枕河。古宮閒地少,水港小橋多。”“鶴市”是蘇州古街名。東漢趙曄《吳越春秋》載:吳王闔閭之女夭亡,出殯日,仙鶴舞引,群鳴於市,其地稱“鶴市”,橋曰“鶴舞橋”。用在聯句中更顯獅子林的仙風逸情。下聯說獅子林向以假山疊石著稱,園中玲瓏峻秀的太湖石疊成各種形態的假山,峰底石洞空靈,園西為水景園。雖經多次重建,但建園之初的簡潔和寫意的造園手法尚可依稀辨識。

步出祠堂大廳,向左走過一道月洞門,是一處庭院,大廳內用屏門、掛落隔成南北兩部分,從內部看似兩廳相連,但佈置相異,裝飾、傢俱、陳設各不相同,在功能上,前廳常為招待貴賓,後廳為密友聚談,女眷歡聚的地方,故稱鴛鴦廳。前廳高懸“燕譽堂”匾額,堂名出自《詩經·小雅·車舝》“式燕且譽,好而無射”之句而名,意為燕而娛樂、始終不已之意。燕,古稱玄鳥,象徵吉祥富貴。燕“通“宴”,意為安閒;“譽”通“豫”,意為歡樂。“燕譽堂”是主人宴請賓客的場所,以“燕譽”為堂名,意在主人與客同樂,歡聚一堂。乾隆皇帝遊獅子林時,“燕譽堂”為臨時御膳房。中堂屏風掛有八幅楠木板,上刻園主貝仁元於民國十四年撰寫的《重修獅子林記》。大廳的地面有一個“壽”字,字的旁邊是五隻蝙蝠,取五福祝壽之意,自然是祝福所有的人健康長壽,多子多孫、安祥、快樂。

後廳樑上高懸“綠玉青瑤之館”橫匾。 “綠玉青瑤”,語出倪瓚“依微同里接松陵,綠玉青瑤繚复縈。為詠江城江蘇蘇州獅子林秋草色,獨行煙渚暮鐘聲”詩句。倪詩用“綠玉”來形容水城蘇州的“碧水”。以“綠玉青瑤”名館,寓意吉祥富貴。堂上柱聯“具峰嵐起伏之奇,晴雲吐月,夕朝含暉。塵劫幾經年,勝地重新獅子座;於觴詠流連而外,贍族承先,樹人裕後。名園今得主,高風不讓謝公墩”。上聯描繪園林景色,“吐月”、“含暉”均為園中石峰之名;下聯稱讚貝氏高風亮節,猶如東晉的謝安。謝安少以清談聞名,初次為官僅月餘便辭職,之後隱居東山別墅,教育謝家子弟。後來,謝氏家族朝中人物盡數逝去,才東山再起,成功挫敗桓溫篡位,“淝水之戰”中以少勝多,建立功勳。

從“燕譽堂”出來,庭院的正北方有一幢建築名“小方廳”。走進廳內,只見廳上高懸“園涉成趣”匾額,語出陶淵明《歸去來兮辭》:“園日涉以成趣,門雖設而常關。”意思是天天在小園獨步,自有樂趣;關起門來過自己的日子,也挺有意思。表達主人嚮往歸隱田園的生活的情趣。廳上有副對聯“石品洞天,標題海岳;鐘聞古寺,境接嫏嬛”,是描寫廳北小院堆疊的假山。 “石品洞天”,是說宋代米芾嗜石成癖,曾品一石名“洞天一碧”,並為之下拜。 “燕譽堂”院內的假山巨峰氣勢雄偉,峰體多孔穴,形體俯仰多姿。米芾號稱海岳外史,滿園奇石以“書聖”志趣立意,更添逸趣。對句亦為詠景,古時獅子林寺、園分設,古寺傳來鐘聲,如嫏嬛雅境。嫏嬛,傳說中天帝的藏書處,這裡也寓意貝家藏書豐富。小方廳東西兩側牆上有呈矩形的磚細月洞,東窗外是素心臘梅,西窗外是稱為城市山林的假山和林木。以窗洞、門洞為畫框,觀賞外面景色,稱為框景。兩幅“框景”,如兩幅山水畫,盡現造園主人的匠心,意境深遠。

小方廳後廊柱聯“紅藥當階,越鄂相輝堆綠被;青峰架石,鬱林遙望迓歸舟”。 “紅藥”即芍藥花,南齊謝眺《直中書省》詩:“紅藥當階翻,蒼苔依砌上。”“堆繡被”語出漢劉向《說苑·善說》:鄂君子皙,楚王母弟,官至令尹,爵為執珪。越人悅其美,因作《越人歌》讚之。鄂君子皙乘舟,操舟越女以歌聲表達愛慕之情。鄂君舉繡被覆蓋越女,得以交歡盡意。這裡是形容芍藥花之絢麗燦爛;對句用陸績“廉石”典故:漢末吳郡陸績為鬱林太守,罷歸少行裝,舟輕難以渡海,因取巨石鎮之。後世稱之為“廉石”。這裡將北院九獅峰等太湖石,比作陸太守之“廉石”,有比德之意。

離開小方廳,繞過九獅峰,便是花園區的正廳“揖峰指柏軒”,為接待親朋密友之用,也是寫詩作畫之所。廳為兩層樓式建築,其窗戶很有特色,是可以上下開啟,嵌彩色玻璃的支摘窗,共有108扇(左右各36扇,前兩側各16扇,門頂4扇)。軒內陳設如意紋清式紅木家具一套(正中天然幾、供桌、太師椅;兩側各有茶几、太師椅;靠牆有方桌、太師椅),與祠堂格局相仿,規整嚴肅,講究禮制。軒正中有銅製“諸葛鼓”一面,古色古香。軒的四周有圍廊和欄杆圍合,軒前古柏數株,是獅子林主景之一。廳堂前假山林立,柏樹龍盤虯繞。軒內懸掛“揖峰指柏”匾,“揖峰”取宋朱熹《遊百丈山記》“前揖廬山,一峰獨秀”之意;又藉指宋米芾愛石成癖,逢石即打躬作揖之趣事,此處將軒前所對的假山峰石擬人化,表達了主人對峰石的熱愛崇敬之情,也是主人追求文人意象的表現。“指柏”來自於一段禪宗公案故事“趙州指柏”,一僧問趙州從稔禪師:“如何是祖師西來意(達摩祖師從西方到中國的來意是什麼)? ”師曰:“庭前柏樹子。 ”趙州從稔禪師的回答看似文不對題,卻充滿佛教禪意。禪師為什麼答非所問呢?因為禪是一門啟發修禪者發現“自家寶藏”的哲學,崇尚的是“心悟”境界。禪宗認為對禪理機鋒的啟發和領悟是不能用語言表達清楚的,只能靠修禪者自身心靈的悟覺來求取。修禪者如果糾纏在具體的語言文字上,就會喪失領悟禪理的慧命。所以,禪師不能直接用語言告訴他問題的答案,而只能希望通過庭院中的柏樹啟發和尚,讓他獲得“悟”的契機,以期驀然心會,自己求得問題的結果。明代學者高啟有“人來問不應,笑指庭前柏”詩句。這裡用作軒名,並非賞景,旨在悟禪。“指柏”表現了悟禪的玄機奧妙,與對面充滿佛意的假山相呼應,與園林本為叢林舊址相承繼,又是主人崇尚佛學的表現。

從“揖峰指柏軒”出來,前方有座二層小樓,名曰“見山樓”。此樓倚山臨水而建,式樣別具一格,底層為四面實牆,每面牆上開有方窗;二層為單簷歇山亭式建築,四面玻璃長格,光線透亮。人在室內,可坐樓觀山,故名“見山樓”。

“見山樓”的西邊有一幢莊重典雅的軒廳,名“花籃廳”,也稱為荷花廳。花籃廳面水而築,前有平台。廳南14扇落地長窗,刻有唐詩各一首,廳北6扇長窗均刻有山水人物故事。廳內步柱不落地,柱端雕刻成花籃形狀及梅、蘭、竹、菊。廳中間設屏門4扇,南刻松壽圖,北雕王同愈撰漢代仲長統《樂志論》。這裡是夏天賞荷的好地方。此處原為荷花廳,不慎焚毀,後將婁門鄭宅的楠木姐妹廳中朝南的廳移建在原荷花廳位置上,改名為花籃廳。花籃廳步柱不落地,柱下端雕刻成花籃狀,故名。走進花籃廳,堂上懸掛“水壂風來”匾額。壂指堂室,水壂,水邊之屋。 “壂”與“殿”同意。語出唐朝詩人王昌齡《西宮秋怨》“芙蓉不及美人妝,水殿風來珠翠香。”詩句。用在這裡,突出花籃廳的位置和景觀特色,因其前臨荷塘,夏日荷花凌波,水面清風吹來,滿室花香飄溢。花籃廳前的水中有一奇石,形態酷似達摩的“一葦渡江”。

花籃廳右後側一幢建築名“古五松園”,為東西向廳堂,“古五松園”匾由一百零一歲的蘇州獅子林老人蘇局仙手書,匾額下,吳致木先生作絹質五松聯屏一幅。清康熙時獅子林內有五棵參天古松,故獅子林曾名“五松園”。如今古松早已無存,唯見堂上懸掛一幅李復堂先生畫的《五松圖》,觀物思景,令人遐思。五松,古人屢有題詠。唐朝詩人李商隱七律《五松驛》“獨下長亭念《過秦》,五松不見見輿薪。”泰山登山道上有五棵古松名“五大夫松”。相傳秦始皇封禪泰山,遇大雨,在五棵松樹下避雨。之後,封五棵松樹為“五大夫松”。這裡用作堂名,一是懷念園中五棵古松;二是松樹凌霜傲雪,為歷代文人稱頌。用作堂名以示主人堅強高潔的品格。

“古五松園”南方水池邊有一座描金重彩的方亭,名“真趣亭”,“真趣亭”為捲棚歇山結構,外觀典雅莊重,內飾豪華,描金刻花,富麗堂皇,具有皇家建築氣派。 “真趣亭”倚廊而建,南面臨水,面闊6.95米,進深4.02米,捲棚歇山頂,山尖飾有瓶插牡丹圖案。三面設鵝項靠,有坐檻圍合,北面靠走廊處,以6扇屏門相隔屏門裙板上,從西到東依次刻有:萬象更新、歡天喜地、太師少師、威震山河、馬上封侯、三羊開泰圖案,芯仔上從西到東依次刻有:鴛鴦戲水、錦上添花、喜上眉梢、節節高升、鳳穿牡丹、和睦延年圖案,屏門背面分別鑲嵌書法6條,以上均為清末名家傑作。方磚鋪地,亭子臨水的兩根柱子上,各有一隻倒掛鎦金木雕小獅子,均口銜金如意,西側的口邊立有一幼獅,東側的口中叼有繡球。亭內頂飾有鎦金狀元帽牡丹花樣,插角為立體鎦金鳳凰。樑下垂花籃4只,柱頭為四方倒懸鎦金官帽花樣。掛落和飛罩為鎦金鳳穿牡丹圖案。三面木製鵝項靠上有6只木雕小獅子。亭名取自宋代王禹偁:“忘機得真趣,懷古生遠思。”《北樓感事》詩句,意為悟得山林真正意趣之亭。乾隆生性好玩,因此更喜歡獅子林了。他一生6遊獅子林,題匾3塊,其中就有“真趣亭”牌匾。亭柱掛有對聯“浩劫空踪,畸人獨遠;園居日涉,來者可追。出句集自唐司空圖《詩品》,意思是,古老的園林從遠處走來,人們對它既熟悉又陌生。好比一場浩劫過後,留下的是空蕩蕩的天地。然而,他身負的歷史文化卻猶如一位性情孤僻的人繼續在獨自遠去。對句借用陶潛《歸去來兮辭》中“園日涉以成趣,門雖設而常關”、“悟已往之不諫,知來者之可追”句意。意思說,居住在園內每天散步自樂,雖然過去的事情已不可挽回,但從今開始還來得及補救。描寫園主人嚮往自然,求新求變的生活情趣。

真趣亭下是一艘石舫,位於獅子林水池西北。石舫,又稱旱船,人稱“不繫舟”,二十世紀最後一位園主所建。石舫中、後艙均為兩層,四周安有86扇鑲嵌彩色玻璃的和合窗。舫身四面皆在水中,船首有小石板橋與池岸相通,猶如跳板。船身、樑柱、屋頂為石構,門窗、掛落、裝修為木製。前艙聳起,屋頂呈弧形曲面,中船低平,屋頂為平台,屋艙上下二屋,有樓梯相通。其製作精巧,造型逼真,細部花飾已帶有一些西洋風味。此石舫雖無北京頤和園石舫裝飾華麗,但其質樸的外觀,簡潔的裝飾,恰能反映江南的水鄉意趣。船頭艙口有副對聯“柳絮池塘春暖;藕花風露宵涼”。石舫橫列池邊,是個極好的觀景點。春日里,站在船頭可近觀池塘水草,水中游魚,頓感滿目春色,一派生機。頗有宋代詩人晏殊“梨花院落溶溶月,柳絮池塘淡淡風”的閒淡詩意。下聯爲一幅夏日觀荷納涼圖。藕花的清香,河風的涼意,夏日里令人神清氣爽。宋代詩人黃庚《臨平泊舟》詩云:“萬頃波光搖月碎,一天風露藕花香。”夏日月夜,乘上小舟在池中賞荷,該是何等舒心愜意。

石舫在水中,暗香疏影樓就在緊鄰石舫的岸上。 “暗香疏影樓”的名字取自“疏影橫斜水清淺,暗香浮動月黃昏”的詩意得名。樓依湖而建,一層為通道。上樓南面可欣賞到園景大部,與問梅閣、五疊瀑布、聽濤亭及400年的古銀杏樹組成園西部景區,古樸而幽靜。

離開“暗香疏影樓”,經曲橋來到六角型的“湖心亭”,亭額掛有“觀瀑”匾額,是觀賞瀑布的最佳位置,故又名“觀瀑亭”,與飛瀑亭一高一低,相互應答,更增添了園中情趣。此亭建於水池中央,有曲橋與兩岸相連,土山上有股人造瀑布落入池塘。那是在山坡懸崖處用湖石築成五級水池,山頂一縷清泉落下,成五疊逐級下瀉,雖無奔騰江蘇蘇州獅子林之勢,恰有涓涓細流不息之美。站在湖心亭,此亭是觀賞園內湖山景色的最佳處,從亭中西眺,四周假山林立,樹木森森,西部筆陡的山坡懸崖處,瀑佈如經湖石多疊直瀉而下,奔騰不息,氣勢磅礴。環顧四周皆景:北有真趣亭、石舫;西是問梅閣、聽濤亭;東看花籃廳、見山樓;南見接駕橋。

從“湖心亭”經曲橋重新上岸,來到了“問梅閣”。問梅閣為重簷歇山頂,閣上層四周開有橫風窗,是西部假山的主體建築,築於土山之上,閣前遍植梅樹,問梅閣周邊種有一小片紅梅、綠梅,林中鋪地也以梅花點綴。閣由屏門相隔,兩側有飛罩各一,閣內有匾“問梅閣”。 “問梅”指的是馬祖問梅的禪宗公案:明州大梅山法常禪師第一次到馬祖門下,問:“如何是佛?”馬祖告訴他:“即心即佛。”法常禪師馬上就開悟了。後來他離開馬祖,到大梅山開法。馬祖聽說法常禪師已經開山了,就派了一個僧人去大梅山問:“你可知道,最近馬祖又改口說‘非心非佛’了。” 法常禪師聽了以後回答:“不管它什麼非心非佛,我只管它即心即佛。” 馬祖知道後就說:“大眾啊,你們知道嗎?梅子已經熟了。” 意思是大梅山的法常禪師已經成熟了,可以做禪師了。在這裡,即心即佛和非心非佛都不是拿來追究對與錯的對象,只是法常禪師的確因為聽到“即心即佛”就開悟了,但他悟的不是“即心即佛”的道理,開悟與文字字面的意思是沒有關係的。譬如有人看到樹上桃花開而開悟了,但看到桃花開只是他開悟的機緣,並不是悟得了“桃花開”的道理,只是這突然間的開悟,是因為參禪用功的那個人,已經用功到了某種程度、某種火候,而這時候的某句話、某個動作、或某個現象的發生,成為了他頓然開悟的開關,這就是禪的悟境。因為法常禪師是真的開悟了,所以聽到馬祖的另外一句話時,他才能沒有動搖和疑問,信心十足,所以馬祖說他“成熟”了。另外,閣內還懸掛一塊匾額“綺窗春訊”,這是取自唐代王維《雜詩》“來日綺窗前,寒梅著花未”詩意。閣內的桌椅都以梅花造型,桌下有精美的梅花雕刻,窗紋、地面都有梅花圖案,八扇屏風上的書畫也以梅為主題,體現了文人士大夫的審美情趣。

雙香仙館是一個長方形單簷亭,屋頂與廊共用,三面圍木製欄杆,亭內設漢白玉石台。此處,冬聞臘梅香,夏亦可聞荷花香,綠蔭濃濃、古意盎然。所謂“雙香”是指梅荷之香;因亭外近處有梅花,因亭外近處有梅花,山下有荷花池。冬天梅花暗香浮動;夏天,荷花香遠益清。在這裡能享受到這兩種清香,好似仙人居住之所。荷花與梅的清香都是純潔的,帶給觀賞者以高尚的享受並使心靈得到淨化。

從雙香仙館向南走,經過一座造型別緻的小亭子,名曰“扇亭”。扇亭的外形象折扇的扇面。扇形月洞,扇形吳王靠,扇形石台。置身其中,可飽覽園景。

我走到南園牆邊看到一座“正氣亭”,也稱“文天祥碑亭”,因為亭中有匾額,書“正氣凜然”四字。亭壁碑上刻有文天祥狂草手跡《梅花》詩一首:“靜虛群動息,身雅一心清。春色憑誰記,梅花插座瓶。 ”碑高一點五米,寬零點七米,只見兩行草書大字洋洋灑灑,跌宕生姿勢,筆斷意連,如飛如舞,筆走龍蛇,雷霆萬鈞,浩然之氣躍於筆端。清代學者吳其貞《書畫記》評價:凡見者,“懷其忠義而更愛之”。那是文天祥身陷囹圄時,寄梅詠懷,表明潔身自守的節操。文天祥,字宋瑞,號文山,江西吉水人,官至南宋右相。南宋德祐二年(1276年),受命赴蒙古兵營談判,被扣留。後伺機在鎮江逃歸。從海路到溫州居留一月,後去福建堅持抗戰。祥興二年(1279年)戰敗被俘,英勇就義。

文天祥詩碑亭旁邊有座“御碑亭”,平面長方形半亭,攢尖頂,東西兩側與廊相連,北有坐檻。亭內刻有乾隆二巡江南游獅子林時作的《遊獅子林蘇州府城內詩》,故名“禦詩碑”。亭內懸“凝暉”匾額,意為早晨之陽光凝聚到亭中,有稱頌乾隆皇帝聖德之意。

“修竹閣”跨澗而築,方磚鋪地,南北兩側有掛落、坐檻,設吳王靠,閣內北望,可見小溪蜿蜒於山間,曲折幽深,南望則見曲折錯落的石岸圍住湖水一泓,似山中小湖,頗含野趣。

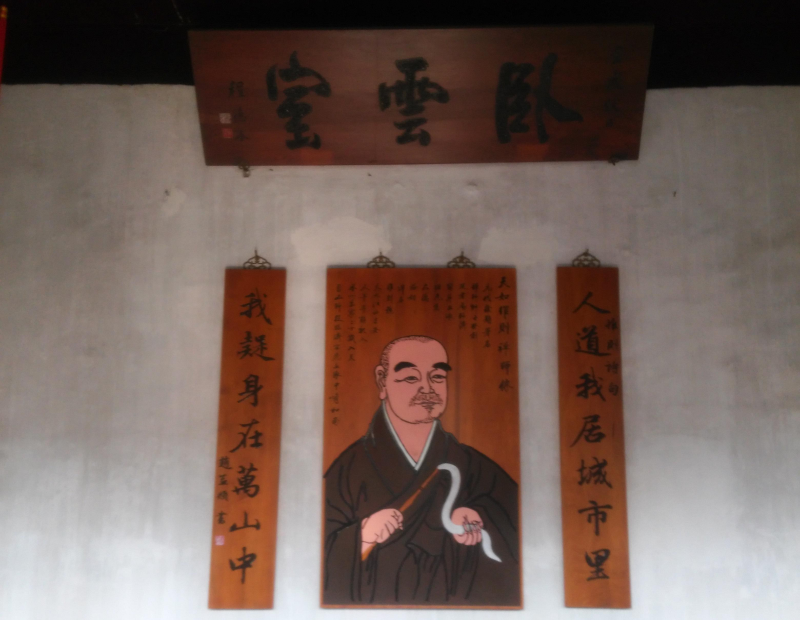

獅子林裡峰巒疊嶂的太湖石假山,規模極其宏大,堪稱石海雲山,而且堆砌藝術高超,下有洞窟,上下串連,洞洞相通,如入迷宮,上有峰巒,峰峰錯落,出神入化。我鑽進洞窟、登上假山幾乎迷了路。踏著光滑的青石台階,登到假山深處,見山巔有座方形小屋,堂上掛著“臥雲室”橫匾。臥雲室為寺僧靜坐養心的禪室,呈凸字形,兩層,上、下各6只戧角飛翹,造型奇特,蘇州園林中獨此一“室”。樓閣周圍空間極狹,似在石壁重重的山坳中。 “臥雲”語出金代元好問詩句:“何時臥雲身,因節遂疏懶”。此室建於假山中央,四周環以酷似群獅起舞的峰巒疊石,小樓恰似臥於峰巒之上。古人稱石為雲根,高山為雲頂,室命“臥雲”意為高遠,營造出“人道我居城市裡,我疑身在萬山中”的超然意境。

將到出口處,又看到一幢“立雪堂”。立雪堂原是禪宗傳法之處,“立雪”指慧可“立雪安心”的禪宗公案故事,用在這裡是為了啟發佛學弟子尊師重道,刻苦研習,參悟禪理的精神。慧可是中國禪宗的二祖,俗姓姬,河南人,法名神光。自幼博覽儒家詩書,並精通道家玄理。後來因讀佛經,別有會心,便在洛陽龍門香山出家。他少年氣盛,口才出眾,到處演講。至三十二歲,返回香山,卻突然終日默坐,發生了轉變。八年之後,也就是他四十歲時,才到嵩山少林寺,拜達摩為師。這段公案故事,是他初參達摩時的印心之作。慧可當年初參菩提達摩時,是個風雪交加的夜晚,十分寒冷。但他求師志堅,不為所動,通宵恭候門外。到天亮時,積雪已經沒過了膝蓋。但達摩還是不肯見他,說是要等天降紅雪時再說。慧可於是自斷手臂,用鮮血染紅了積雪。達摩被他虔誠求道的精神所感動,這才讓他進去,問他要求什麼?慧可說弟子心未安,想請大師為我安心。達摩要慧可把心交出來,但慧可拿不出來,達摩就說已經為他安了心。這則公案的關鍵在一個“心”字。佛學之心,有妄心和真心之別。妄心指人的慾望,真心指人的本心。人心其實並無兩個心,但一念欲起,就產生了妄心;一念無惡,就是人的真心。而禪宗的主要法門在於明心見性。所以,這則公案無疑已觸及禪宗的核心問題。慧可求達摩所安的“心”,指的就是妄心,是慾望之心。達摩是中國禪宗的初祖,自然是禪道的高手。立刻從本源上抓住了病根,要慧可“將心來”,即把心拿來。但慧可“覓心不可得”,也就是拿不出妄心來。本來無一物,沒有心自然就不用安心了,所以,達摩說“安心竟”,即已經替他安好了心了。後來,達摩為神光改名“慧可”,傳“楞枷經”四卷,袈裟一襲,完成了第一次傳燈過程,慧可即成為二祖。

從獅子林出來,感覺獅子林是我遊覽過的所有園林裡面非常特別的一座園林,是一個禪意十足的園林,當然,這也與獅子林的歷史有關。獅子林開始是因寺而聞名。在佛學中佛為人中獅子,獅子座為佛之坐處,泛指高僧坐席,林即禪寺。因此,獅子林本身即是一個宗教用語。禪僧以參禪,鬥機鋒為得道法門,不念佛,不崇拜,甚至呵佛罵祖。所以獅子林不設佛殿,唯樹法堂,而建築題名全都寓以禪宗特色。如立雪堂,為講經說教之堂。其名取自慧可和尚少林立雪之事:達摩祖師在少林修禪時,慧可為拜師在門外站了一個晚上,積雪沒膝,後被達摩祖師收為弟子,修成正果成為禪宗二祖。如臥雲室,為僧人休居的禪房。還有指柏軒、問梅閣等,都是以禪宗公案命名。即便獅子林成為私家園林,這些建築重建後,題名依然不改,可見獅子林是禪宗與中國園林相互影響的一個詳細例證。所以,遊覽獅子林,最好是時間不限,慢慢走,細細看,心要靜,多思量。