★旅遊地點:無錫錫惠名勝之雲起樓

從竹爐山房,經過一段長廊,可以抵達建於坡頂的雲起樓。這裡原來是惠山寺的僧房,清朝康熙年間,知縣吳興祚撤舊改建,起名云起樓。 “山取其騰踔如龍,樓取其變化如雲”,樓建在高處,看一朝雲起。

這幢小樓並不大,但建築的地理位置和小樓本身的精巧別緻,這幢清代建顯得十分唯美。因為藉山依坡,建在高處,院子裡的假山與真山相接,花木泉木備置,還有一座小小的假山,站在樓前,可以看到下方隨山勢起伏的古建築群和遠處的龍光塔。

雲起樓三楹兩層,隱沒於假山古木之中,四面開窗,通體紅色雕花,顯得十分精美。乾隆屢遊惠山,地方官曾在這裡設宴接駕,可見乾隆帝對這裡的環境也是相當滿意的。

以前兩過雲起樓,沒看到門開,這次支發現大門居然開著,不過樓內並沒有什麼陳設。

但是每次到錫惠,我依然會登上雲起樓,看看一側的馬頭牆,夏天的時候會爬滿植物,而秋天它們落盡了葉子,枝枝蔓蔓就彷佛是一幅畫。

院子裡有芭蕉樹,從樹葉縫隙裡看出去,錫惠勝景似乎被定了格,看出了另一種別樣的嫵媚。

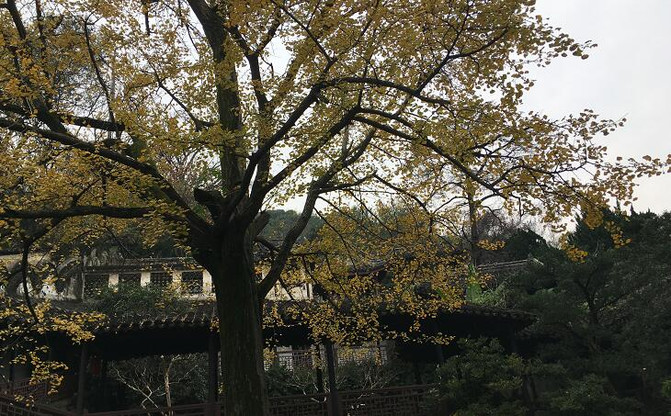

我最喜歡的,還是越過層層疊疊的屋頂看遠處的錫山,優美的山形,還有一座畫龍點睛的龍光塔,旁邊是新城的高樓大廈,卻彷彿只是作為這湖光山色的背景。深秋季節,萬物凋零,卻偏有那幾種樹,迫不及待地換上了紅妝和黃衣,把整座錫山都打扮得色彩斑斕。銀杏葉兒黃得燦爛,再加上惠山寺那明黃色的一角,這景色怎麼看都不膩。

著迷地看著遠方,真覺得那雲從錫山的山頭一點點地浮起似的,帶著流動的節奏,又降了一朵在樹梢上,似乎頑皮地對我眨著眼睛。

在雲起樓的中段有門牆攔腰隔斷,題額名“隔紅塵”,這裡面還有一段典故,故事的主角是清朝的康熙皇帝和惠山寺的和尚。

當年康熙帝巡幸江南,來到惠山寺,聽說這裡有個得道高僧性海,上知天文,下知地理,竟彷彿頗有些當年的諸葛孔明之才。於是康熙便來尋訪這位高僧,可能是因為父親順治帝出家為僧,所以康熙對於佛經也頗有見解,尋訪高僧也在情理之中。誰知高僧一早聽說,卻不願相見,藉這座雲起樓,在門楣上刻上了“隔紅塵”三個字,在高樓上避而不見。

“方外之人,不理俗事也”,這是當年性海的原話。據說高僧後來終生沒有再出去過隔紅塵,沒有走下云起樓。不過高僧平時也不需要登山鍛煉,打打坐念念經,沉浸其中,脫離紅塵更易於得道。

再回過頭來看雲起樓,也不知道是否因為先入為主的原因,果然看出了一點隔斷紅塵的味道。跨過這道門,便是從此與世隔絕,仰觀龍山之姿,俯視二泉之勝。

忍不住想起宋代畫家米芾流傳海外的作品《雲起樓圖》,這幅米氏雲山比較典型的代表作,描繪了雨中江南青山丘陵的景色。不過,這幅作品取景應該是米氏在鎮江北固山的故居海岳庵的景緻。畫卷上並沒有繪樓,而是描畫了雲起丘陵的景色。

雲起樓北側是昭忠祠,是為了紀念在此役中死亡的淮軍將士,也有一些惠山廟會的模型可以看看。

我們另一側下山,經過荷軒,這裡的景色一如既往,因為菊花盆景的擺放,便多了一點亮色,荷軒也是愚公谷的一處小景。

愚公谷在惠山寺南,創建於明萬曆十五年,園主人鄒迪光是萬曆二年的進士,任湖廣提學副使。後來罷官回無錫,擇地“龍泉精舍”,當時規模達四十餘畝,共有六十景,被稱為國內的四大私家園林之一。當然,現在哪怕江南四大名園,也沒有了愚公谷的名字。

鄒迪光病逝後,他的次子鄒德基繼承此園,因為恃才傲物,行為乖張,三十餘歲就被仇人所殺,人去樓空,家敗園廢,一代名園也就淪為了荒丘。

現在我們看到的愚公谷,是解放後重建的,大門門楣“愚公谷”這三個字,還是郭沫若題寫的。整個園林比較開闊,往往隔了一段才有亭台樓閣,卻又十分集中。壘著的石頭有太湖石,也有黃石,兩石相雜,也別有趣味。

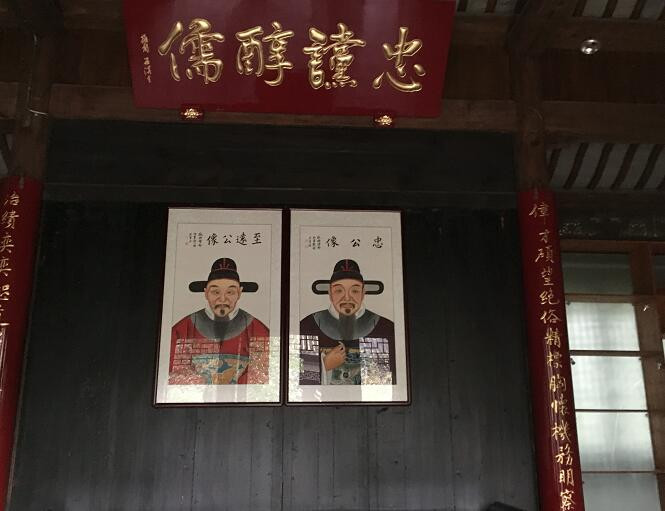

愚公谷的入口處,有兩座相鄰的祠堂,其中一座當然是鄒忠公祠,由鄒迪光始建於明代,祀宋朝的鄒浩,因為反對哲宗立劉妃為後遭罷官,後受蔡京迫害兩度貶放嶺南,赦歸後因梁瘴疾病故,高宗即位後賜溢“忠”。

堂內陳設了兩幀畫像,一幀是“忠公像”,另一幀是“至遠公像”,上懸“忠鏡醇儒”四字。

旁邊是李忠定公祠,祭祀的是李綱。南宋建炎初,高宗任李綱為尚書僕射兼中書侍郎,拜相封開國公。他力主抗金,後被貶謫,他去世兩年後,岳飛被奸臣害死。我常常想,如果李綱不死,或許岳飛的悲劇可以避免吧?當然,這也只是我們最美好的願望而已。

原來的祠在惠山十賢堂,後專祀於二泉書院,清朝康熙五年,後裔李廷煌等合族奉檄建祠於香花橋側。

享堂裡供奉著李忠定公的坐像,身著大紅色官袍,這應該是一品官的官袍吧?堂外的匾額是“一代人傑”,畫像上面的匾額是“千古流芳”。