在無錫市新吳區鴻山街道飛鳳路邊,有一開闊的地段,座落著震驚考古界的戰國高等貴族墓群——鴻山墓群。鴻山墓群的發現與發掘,墓葬器物的出土對吳越歷史文化與當時社會結構、生活水準、工藝的先進等等都有著十足重要的參考價值。 2010年11月,鴻山遺址被國家文物局評定為首批國家考古遺址公園。

現今的鴻山遺址博物館是建立於邱承墩貴族墓原址上的展現春秋戰國時期貴族墓式和出土文物與生活架構綜合體現的遺址博物館,共分為古墓惊現、等級之尊、奢華生活、貴族玉禮、樂庫華章、千古之謎六大板塊。

作為長江以南規模最大的遺址博物館,長江下游地區春秋戰國時期的墓葬類遺址,現已搶救性考古發掘出老虎墩、老墳墩、曹家墳、鄒家墩、杜家墳、萬家墳、邱承墩等7座大型春秋戰國貴族墓。其中馬家浜文化至良渚文化時期的邱承墩遺址,保存完整,墓式成“中”字型,出土了大量的青瓷禮器500餘件,數量之多,規模之大,實屬罕見。鴻山遺址出土禮器大致可分為兩個系統:吳越文化系統和中原文化系統。吳越文化系統的禮器有越式鼎。常見的禮器有罐、盆、盤、碗、角形器、璧形器等。而溫酒器、冰酒器、吊釜瀝水器、扁腹壺、炙爐、虎子和盤蛇玲瓏球都是首次新發現面世的禮器。

邱承墩遺址是目前發現發掘的僅次於紹興印山越王陵的春秋戰國時期越國的第二大墓,其中出土的大量青瓷禮器、樂器和玉器,工藝精湛、造型奇特,充分反映出越王勾踐時期的強盛和輝煌,為越國歷史文化與社會生活形態提供了最有力的佐證和科學的考古資料。

鴻山越國貴族墓地的埋葬制度和等級制度,首次揭示了春秋戰國時期越國的社會性質。

江蘇省無錫市鴻山遺址博物館,是以全國重點文物保護單位鴻山墓群為依托,倚特大型墓葬邱承墩原址而建的遺址類專題博物館,分為兩館一址進行展示,即中國吳文化博物館、鴻山遺址博物館和邱承墩戰國貴族墓原址。博物館內陳列的物品基本上都是仿製品,但是邱承墩戰國貴族墓原址卻是真實地全面呈現了春秋戰國時期高等級貴族的墓葬形制和等級規格體系,兩側輔以發掘前原貌,鋪設以玻璃走道,墓葬結構一覽無遺,再現了考古發掘過程,普及了文物考古知識,讓人對春秋貴族大墓有了個全面的認知,印象深刻,填補了春秋戰國時期越國考古資料的空白。

作為江蘇省第一個國家大遺址保護項目的大型遺址——無錫鴻山遺址,是目前國內僅有36座國家大遺址保護項目之一,其中兵馬俑、殷墟、三星堆等早已名聲在外,而鴻山遺址被認為可以媲美上述任一重量級遺跡,可見其歷史價值與文化價值、考古價值的重要性。同時,鴻山遺址也是國內評定的首批12個國家考古遺址公園之一,與殷墟、三星堆、周口店、圓明園等大遺址一起,成為“十一五”期間大遺址保護項目庫的一員。

大家還記得北京奧運會開幕式上的‘擊缶而歌’嗎?其中的創意靈感就是鴻山遺址出土的青瓷缶。

中國吳文化博物館鴻山遺址博物館作為4A級景區,全國重點文物保護單位,成為了解吳文化的重要載體。博物館通過場景復原手段,結合從馬家浜、崧澤、良渚到馬橋文化時期發現的文化遺址和出土文物,綜合展示了吳國由建立、崛起到稱霸的波瀾壯闊的歷史,以及在青銅冶鑄、造船水利、漁獵農桑等方面取得的突出成就。

鴻山遺址的發掘對於全面了解昌盛一時的東南霸主吳國和越國的政治、經濟和文化面貌,也為研究戰國早期的吳越地區陶瓷史、音樂史和工藝美術史,提供了珍貴的實物資料。

2003年,無錫新區鴻山鎮一塊建築工地上,沉睡數千年的鴻山遺址,被現代機械的轟鳴聲所驚醒。原本要建設的鴻山國際家具城基建工地上發現零星出土文物之後,政府決定停止建設保護文物。很多文物古蹟在工地基建發現時很難逃過一劫,將其完整保留下來,併申報成國家級文物保護單位,無錫首屈一指,成為全國首個將搶救性發掘變成文物保護單位的城市。

提梁罐

硬陶提梁罐的提梁為獸身,兩端出獸首與獸尾,身上裝飾雞冠狀脊刺,是比較罕見的越國禮器。單單只通過一個器物就足以見證古人的智慧與想像力是多麼的博大精深,有很多都是我們現在所無法企及的。

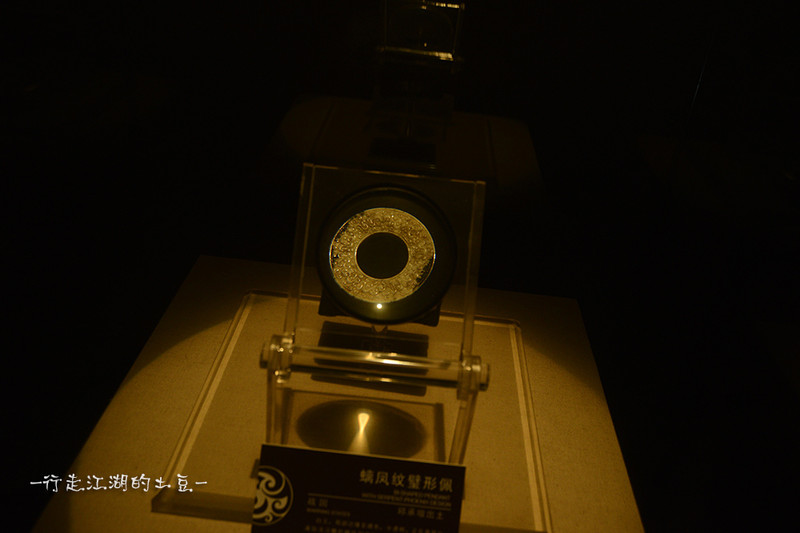

玉飛鳳

玉飛鳳,共出土三件,造型稍有不同,均作振翅欲飛狀,雕琢工藝精良,正反兩面均陰刻極淺極細、羽紋雕刻更是惟妙惟肖,堪稱是精美絕倫的“微雕”作品,是國內發現最早的微雕玉器。現無錫市博物館只有其中的一枚。玉飛鳳現已成為無錫市徽標的主體造型。

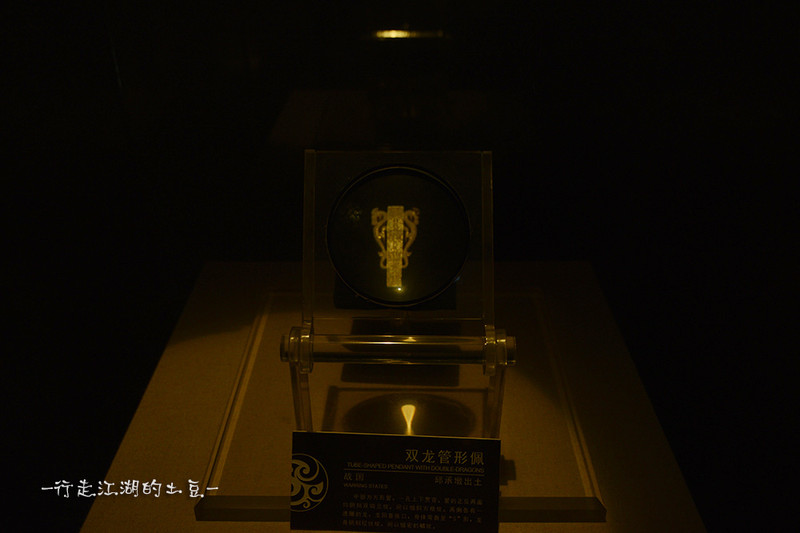

雙龍管形佩

中部為方形管,一孔上下貫穿。管的正反兩面均陰刻雙鉤雲紋,間以細斜方格紋。兩側各有一透雕的龍,龍回首張口,身體彎曲成“S”形,龍身陰刻絞絲紋,間以細密的鱗紋。

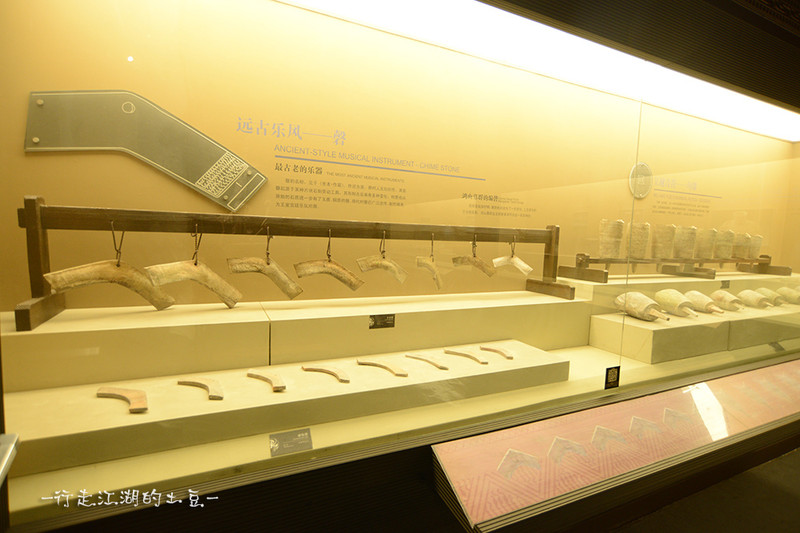

磬——遠古樂器

磬,被界定為最古老的樂器。磬的名稱,見於《世本·作篇》,傳說為堯、舜時人無句所作。其實磬起源於某種片狀勞動工具,其形制在後來有多種變化,材質也從原始的石質進一步有了玉質、銅質的磬。商代時磬已廣泛流傳,製作精美,為王室宮廷樂隊所用。

懸鈴

未解之謎——懸鈴。懸鈴作為樂器使用並不見於現有文獻記載,其具體功能還是未解之謎。但《伯樂相馬經》曰:“目如懸鈴”,乃用來形容良馬的眼睛高巨。據此類半球形、中空並可懸掛的樂器世人猜測可能即為“懸鈴”。原始青瓷和硬陶懸鈴以往在浙江的紹興、蕭山、長興等地均有出土,然而其名稱上尚未統一。不過,懸鈴的基本特徵雖符合樂音樂器,然其形體較小,且數量較多,可能是懸掛成排以桴來回滑動以演奏上、下滑音的滑音樂器。這些都只是人們的揣測,終究如何使用,有何作用,目前還不得而知。

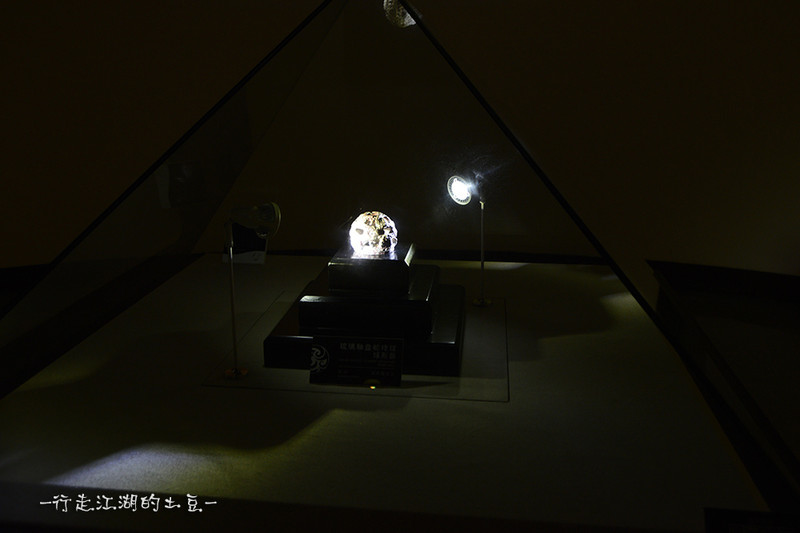

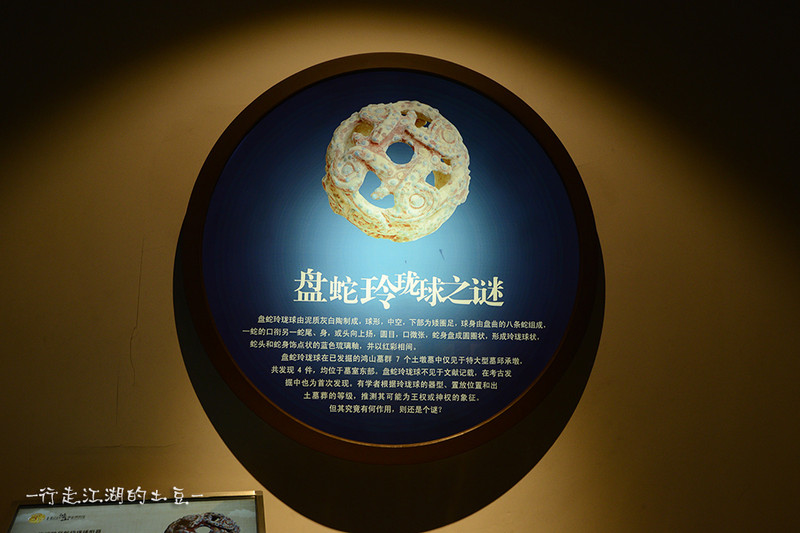

鎮館之寶:琉璃釉盤蛇玲瓏球

位於鴻山遺址邱承墩特大型戰國貴族墓室的東部,發掘出4件琉璃釉盤蛇玲瓏球形器,質地為泥質灰白陶,球形,中空,下部為矮圈足,圈足內側有單向凹槽。整個球身由盤曲的八條蛇互相交叉纏繞組成,一蛇用口緊銜另一蛇尾、身,或蛇頭上揚,圓目,口微張,蛇身盤成圓圈狀,形成玲瓏球狀,生動形象。蛇頭和蛇身飾點狀的藍色琉璃釉,並以紅彩相間。

琉璃釉盤蛇玲瓏球在已發掘的鴻山墓群7個大型土墩中僅見於特大型墓邱承墩,盤蛇玲瓏球不見於文獻記載,在考古發掘中也為首次發現。其特有的造型、紅白藍三色的製陶工藝、點狀琉璃的施釉技法,使其成為中國古代陶器的珍品。有學者根據玲瓏球的器形、置放位置和出土墓葬的等級,推測其可能為王權或神權的象徵。但其究竟有何作用,目前依然還是個謎。

整個球體並不大,與成人兩個拳頭不相上下,器形完美,神秘感十足。古代人的智慧讓今人難以琢磨。

邱承墩貴族墓

邱承墩是無錫鴻山遺址中最大的一座墓葬,墓葬距今兩千多年,出土了大量精美文物,但所有文物沒有任何文字痕跡,且墓主人屍骸、棺槨嚴重腐朽,對其墓主人的判定至今懸而未決,專家根據墓葬形制及出土文物,結合文獻記載,基本判定是越國貴族墓葬。但這個越國貴族的名號是誰?目前依然是個謎。目前有不少專家推測邱承墩墓可能是越國士大夫范蠡的墓。

春秋末期,吳越爭霸,越王勾踐在謀士范蠡與文種的計謀下,卑躬屈膝、臥薪嘗膽、忍辱負重,最終於公元前473年消滅了曾經雄霸一方的吳國。之後不久,越國國力強盛,歷史上每當這個時候也是大肆殺戮功臣的時候,越王勾踐也不例外。

人們的印像中范蠡在越國滅吳強盛之時退出政治,攜手西施,泛舟五湖。但是究竟是不是這樣美好,也不盡然吧。賈誼在《新書》中曾提到“范蠡負石而歸五湖”,隱隱表明范蠡的歸宿也許並非“泛舟”那樣美好,而極有可能是被勾踐負石沉湖而處死。最終,范蠡也許和文種一樣,未能逃脫厄運。

范蠡死後勾踐或許是迫於朝廷輿論,也或許是出於個人悔意,對功臣范蠡依然按其生前身份進行厚葬。邱承墩是“中”字形的墓葬佈局,這在越國墓葬中極為罕見。古時只有中原地區墓葬大都採用“中”字形墓室,而范蠡出生河南,為他的墓葬專門採用中原模式,也算是比較合理的解釋。

但是,在越國與范蠡地位相當並同樣被勾踐處死的文種,也完全有可能是邱承墩的主人。

從出土的國寶級文物琉璃釉盤蛇玲瓏球來看,又有不少專家推測邱承墩墓主人或許可能是越國中比較重要的大祭司。因為邱承墩的地層原址是良渚時期的宗教祭台,選擇這樣的一處曾經具有宗教色彩的高地埋葬大祭司,或許不是一種偶然。

綜其種種,皆有可能,或許這樣的未知能在今後的發掘中找到答案。

考古與歷史息息相關,沒有考古發掘的實物作為佐證,就無法還原真實的歷史場景與事件。考古為我們解決了許多的歷史疑問,但還有更多的懸念與疑惑等待著我們去發掘與解答。

景點地址:江蘇無錫市新吳區新區鴻山鎮鴻山街道飛鳳路200號

參觀時間:週二至週日9:00—16:30 (16:00停止入館)

每週一閉館整修(國家法定節假日除外)

門票:免費

停車:免費