隨著地鐵線路的不斷增加,越來越多地鐵站在裝修設計上花心思,一部分地鐵站更是成為了打卡點。廣州地鐵從2013年6號線開始嘗試特色站,十年來從最初的文化牆到後來的全站“打包"處理。按開站時間倒敘,寫下本人去過的,化身景點的地鐵站~

是為序

彩虹橋站(8號線,2022.9.28開站)

作為與8號線北延段遲了近兩年開通的地鐵站,個人認為彩虹橋站可以說是全線乃至廣州地鐵最靚的地鐵站之一。全站以“南越彩虹,不讓姑蘇”為主題,用了不同形式呈現“彩虹”,同時也一定程度上與向老城致敬。

出口:已開通的三個出口用了三種不同形式表現“彩虹”——A出口馬賽克瓷磚(酷似港鐵彩虹站),C出口連續色帶,D出口光柵幻彩。此外,A、C出口外壁還有廣州城區的脈絡圖,從出口便已經與眾不同。

站廳:天花板用波紋狀裝飾板配合色彩燈營造出顏色漸變的“彩虹”燈光,四壁在牆壁間加入射燈。廳只用幾個大Y形柱作為主力柱支撐,使整個站顯得異常開闊。

站台:除去與站廳一致的天花與牆壁風格,在大字壁的處理上加入抽象處理後的城區地圖,且每幅大字壁的地圖均不相同。

可以說,老城區(以後)新開的地鐵站已經不多,所以雖然不算處於老城核心地帶,但用彩虹橋站表現這一概念,亦算合理。

北滘公園站(7號線&佛山3號線,2022.5.1開站)

寫這個之前糾結了好久.....從地理上看,此站不屬於廣州;但從線路上看,又是屬於廣州地鐵線路。後來想想,既然羊角線路圖有,而且站又標的清清楚楚“廣州7號線”,好吧,甘它就算入廣州篇吧~~

廣佛同城在軌道交通上做得尤為優秀,各自的線路都深入到對方的境內甚至是市中心。當然,廣州地鐵年紀遠大於佛山地鐵,因此以廣州線路居多,廣佛線同7號線(佛山未有7號線,因此所講的只能是廣州7號線)便是個中典型,還有個擦邊的佛山2號線(總站在廣州南站,充其量外圍)。 7號線是佛山擁有的第三條地鐵線路(有軌電車忽略),也是順德首條地鐵線路。為了迎接這條新線,順德下足了功夫,一做做了兩個特色站,首當其衝就是北滘公園。

廢話講完,入正題~

北滘地處南番順,河網密布,站點裝飾從此入手,體現龍舟文化。無論月台定站廳,抬頭可以見到一條條龍船,其實就是裝修成龍船的燈。站廳中央有一組大型佈景,由龍船船槳抽象而成,中有一個上端有地球的花壇,應該是寓意龍舟文化走向世界。旁邊還有個概括水鄉特色的佈景“龍競渡,百洛崢嶸”,不知現在還在不在。

另外,此站是兩線換乘站,7號線同佛山3號線平行換乘,三島四線的月台佈局令站廳十分開闊。

與北滘公園相比,陳村較為遜色,只在天花同大字壁上稍加特色,以體現花鄉。不過,陳村借助此站狠狠宣傳了自己一把。站廳有個百寶櫃,放著各種“橙子”周邊,另有一個體現《三字經》源頭的佈景,構成站點裝飾的全部。

番禺廣場站(3號線,2006.6.28開站;18、22號線,2021.9.28擴建)

番禺廣場本身是3號線的南邊總站(雖然一兩年內就不是),促使它出名的卻是兩條時速160km的地鐵線路“大灣區最快地鐵”18&22號線。18號線拉近了南沙與中心城區的距離,近60km的距離快車半個鐘即達;22號線則是溝通起南站與番禺城區,未來北延段開通後將成為真正的機場快線。為了駕馭這兩條地下高鐵,羊角專門用了動車組來跑這兩條線。

而在車站設計上,採用了高鐵站與機場的風格,以致於當時報導中有乘客發現是“南站同款”、“換乘通道行出了機場的感覺”,這一風格迥異於其餘線路,令人眼前一亮。配合兩線定位,線條亦稍有不同,18是流線型天花,配合“大灣區”定位;22是方塊幾何圖形,配合“南站快線”。至於大字壁,則重新採用毛筆字(為了排除電腦字體的可能性,專門對比過幾個重複出現的字,表面上排除這一可能),這與上一次採用毛筆字站名已經過去了15年(舊2號線、3、4號線用毛筆字, 5號線開始崩壞,後來乾脆棄療用楷書)。

作為兩線交匯點,番禺廣場匯集了兩線特點,設計尤其華麗:超高層距的換乘平台,無比炫眼的可變燈光流線型天花,搭配大型屏幕的升降機。其中一個換乘平台更是引入了圖書館,成為廣州圖書館的分館。於站台層,天花用了漸變色燈光,令到整個站台富有動感。

除去番禺廣場,萬頃沙也是融合了兩線的設計風格,流線型天花搭配幾何圖形內牆,這應該與最初設計時讓22跨線運行有關。

天河公園站(21號線,2019.12.20開站)

時間再往前,回到2019年12月。那時8號線終於過江到河北,結束*千軍萬馬逼人民橋”的歷史(雖然現在依然全天候塞車);與此同時,另一條線全線開通,那就是21號線。

完全體21號線從天河公園去到增城廣場,現在的員村一天河公園區間其實是藉11號線的,為了提升通達性,目測明年就會還回去。21號線經由智慧城、廣汕路入到增城核心地帶,途中經歷穿山入地再上高架,雖然景觀不比14號線,但亦不差。線路走向令到站點裝飾上呈現前半段科技感拉滿,後半段田園風光的特點。包括但不限於月台柱子有漁舟唱晚小景、車入站時燈光自動變亮後變暗等。

作為原定總站的天河公園,站廳的科技感則更勝一籌。目前開放的是21/11號線的部分,等13號線二期開通之後,這一“亞洲最大地鐵站”就會完全呈現。站廳最顯眼了的莫過於一個彩虹半球同一個金屬質感帶光環的行星球,走過去會發現就是一排電梯的“遮醜布”。另外,客服中心也打扮成圓台,配合四周抽象化的鳥(個人感覺是),新與舊完美融合。

南海神廟站(13號線,2017.12.28開站)

南海神廟站所在的13號線是廣州第一條用8卡車的線路,亦是增城區第一條地鐵。現在的13號線對吾等老廣州而言,在遙遠的東方。不過若千年後,它將會自東向西穿過黃埔大道、東風路兩條車流量超大的主幹道,成為貫穿廣州城東西的又一條大動脈,屆時與之平行的5號線亦得以減壓~

作為13號線的特色站之一,南海神廟在裝修設計上與彩虹橋有點相似,站廳月台統一風格,都用到金屬板作為牆面裝飾,無論置身月台定站廳都恍如鏡面迷官。當然,這不僅是單純的鏡面。南海神廟位於海邊(舊時珠江十分寬闊,所處的扶胥港對出江面寬逾2km,堪比現在hk維多利亞港,稱為海毫不為過),站體輔以大量水波線條,酷似在海底行走,別有一番風味。

南沙客運港(4號線,2016.12.28開站)

如果說南海神廟位於舊時的海,那南沙客運港就是位處真正的海邊,珠江出海口邊,4號線總站。

4號線是南沙第一條地鐵,兼廣州第一長距離高架線。列車從新造站後出地面上高架,一直去到金洲站後重新入地底,足足9個(以後10個,有個預留站)高架站。縱觀全線網,能與之媲美的只有14號線。

南沙客運港站,則是羊角嘗試全站打包設計的起點。在站廳中央矗立著一艘木船,寓意廣州是海上絲綢之路的起點。木船周圍環繞一圈圈抽象化的金屬海鷗,輔以站體的海藍色色調,更令人感覺位於海底。

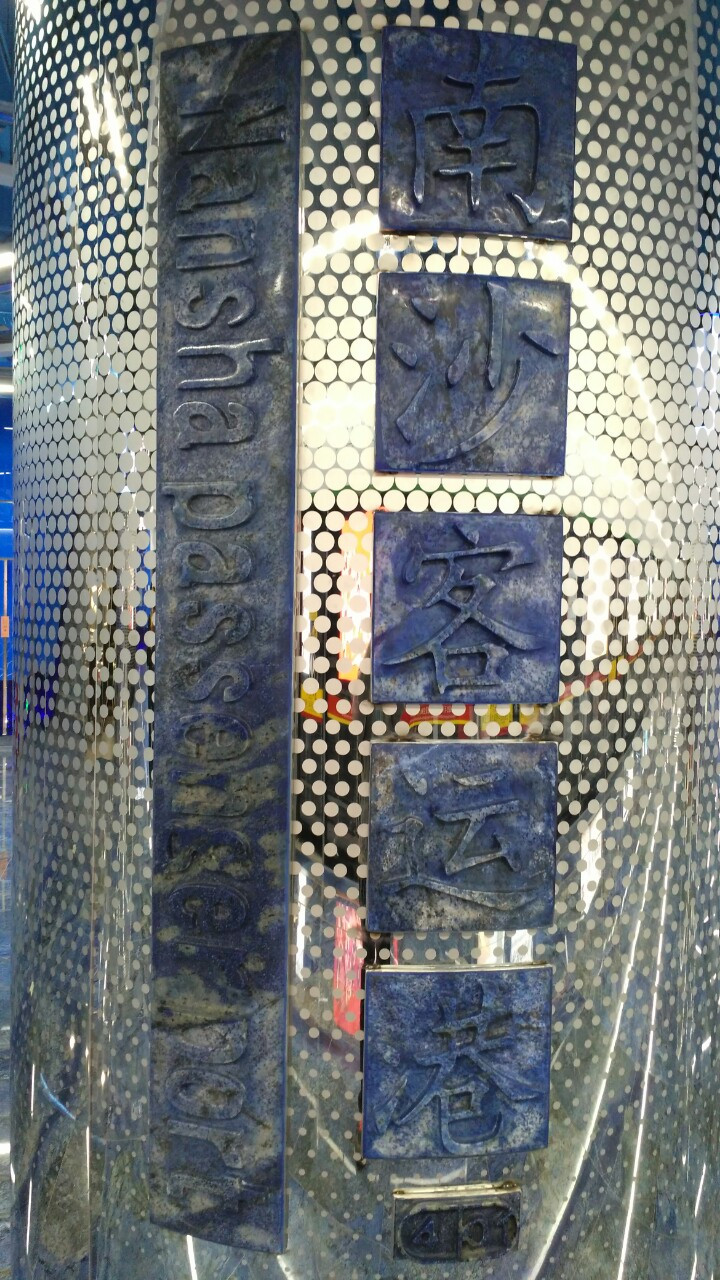

來到側式月台,稍暗的燈光,沙鷗翔集、蔚藍牆壁相互配合,恍如海底的點點陽光。更特別的是,此站連大字壁都採用藍色底板陽刻,十分特別。

後記

目前,筆者覺得能符合如打卡點的地鐵站就這幾個,如果要排個序,彩虹橋同南沙吝運港當屬第一,其次則是另外幾個。當然,廣州地鐵線網還有不少十分有特色的站點,如華林寺的禪境、陳家祠的抽象化嶺南建築,不一而足,有機會再細細道來。