行程安排

每日都有驚喜:

第一日:趕海,捉到了大蝦,個頭還不小,還有螃蟹、海星;

第二日:九門口長城,有歷史,有故事;

第三日:龍回頭,海水很藍,景色絕美;

第四日:老龍頭,有文化內涵,尤其是在海邊的景色,海浪拍打著礁石,這時有位遊客用手機放起了歌曲“萬里長城永不倒”,愛國之心,澎湃而起。

第一日 北京-東戴河

早上大約9:30從北京出發,下午2:30到達東戴河,先到酒店辦理入住,然後去海邊散步。我們住在東戴河路乙海岸精品酒店。

第二日 九門口長城、北戴河海濱

1、止錨灣趕海

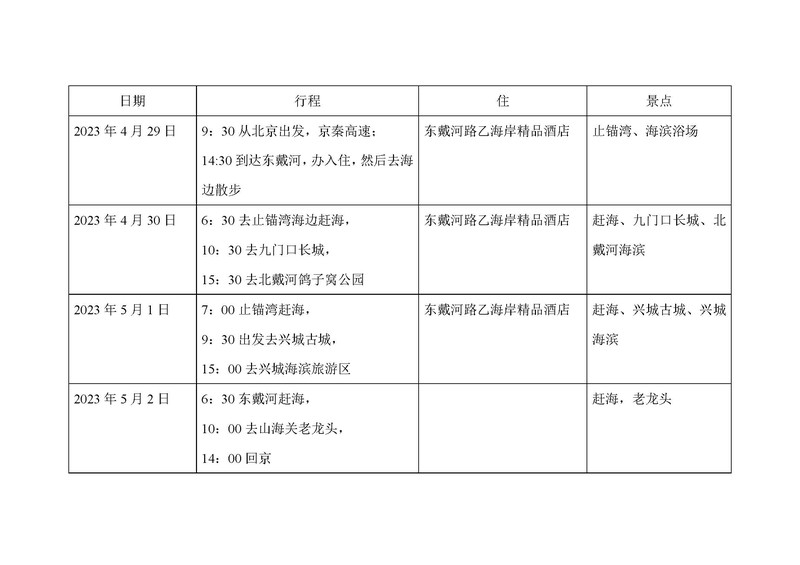

2、京東首關——九門口長城

九門口長城位於遼寧省綏中縣與河北省撫寧縣的交界處。長城口西即朝關內一側是撫寧縣的九門口村,長城口東即朝關外一側是綏中縣的李家鄉新堡子村。撫寧縣駐操營鎮的九門口村因長城重要關隘“九門口”而得名,由4個自然村組成,分別是九門口、夕陽口、廟山口和新村。九門口長城在九門口村東,兩山峽谷之間,因城外臨河,加之水流湍急,關隘形勢險要,歷來為兵家必爭之地。據史料所載,九門口長城始建於北齊年間。明洪武十四年(1381),朱元璋責令大將徐達主持修築長城。徐達在北齊長城的基礎上,修築了明長城。九門口長城是明薊州鎮長城末端與明遼東鎮長城首端的交匯處,地理位置十分險要,自古便是關內通往關外的交通咽喉。

九門口因城橋下有9個洩水城門而得名。九道水門唇齒相連,跨河成橋,全長110米,高10米,寬23米,每座城門寬5米,拱頂高7米,每門均裝有雙層雙扇雙開巨型木門。奔騰呼嘯的九江河橫穿九門口,直抵渤海。枯水季節關門可禦敵,洪水季節開門以洩水,使長城不因河谷而中斷,形成了“城在山上走,水在城下流”的奇觀。九門口西端長城在50米開外的峭壁上戛然而止,東端長城橫跨九江河飛向浩瀚天際,中間有水門城牆相連,素有“水上長城”的美譽。

九門口長城既可高牆禦敵,又可洩水通閘,融軍事與水利功效於一體,具有重要的軍事與戰略意義。為了確保長城不被洪水沖毀,修城工匠在橋墩四周及上下游地面上用1.2萬多塊連片的巨型花崗岩條石縱行鋪砌,鋪砌面積達 7000 多平方米,邊緣與橋墩四周均用鐵水澆注成銀錠扣(又名銀錠榫,是兩頭大、中腰細的榫,因其形狀像銀錠而得名)樣式,用於加固卯緊。登高遠眺,恰似一片巨大板石,故名“一片石”。明代東閣大學士、兵部尚書孫承宗在視察九門口防務時揮毫潑墨,寫下“山分一片石,水合九門口”的壯美詩句。清光緒十八年(1892),路基與其中6座水門洞被洪水沖毀,光緒三十年(1904)進行重修。今天人們所見的九門口長城,是20世紀80年代修葺的。

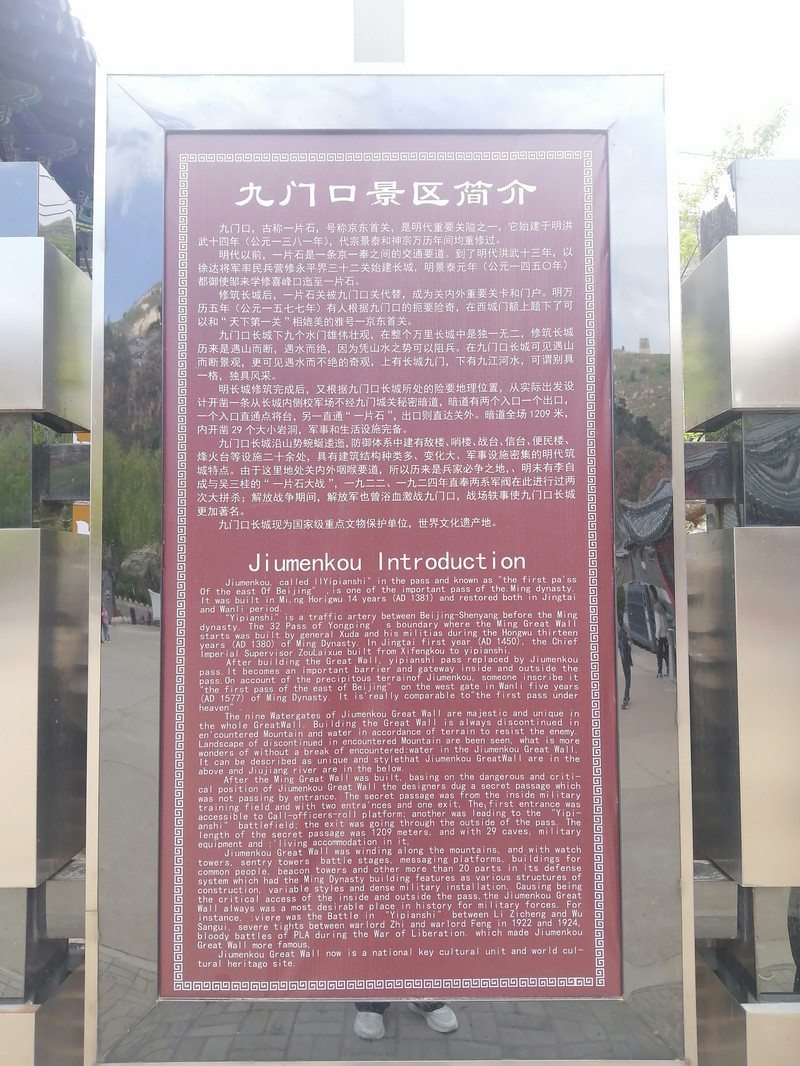

九門口長城築有嚴密的軍事防禦體系。外側高山頂部有烽火台1座、敵樓12座、哨樓4座、戰台1座、城堡1座,佈局嚴密,堅固異常,登高俯視,一覽無餘。此外,還築有東西北關城3座。城橋兩端各有1座圍城。圍城,民間俗稱“水牢”。九門口圍城是明天啟年間修復城牆時加修的,突於城橋之外,當敵兵直逼城下時,可由圍城三射孔與城上橋樓、箭樓和垛口形成交叉火力,從而起到殺戮敵兵的作用,這是長城關隘中較為獨特的軍事設施。內城周長1千米,牆高約8米,牆身為磚石結構,頂寬5米,底寬6米,外側有垛口,內側有女牆,遠望巍峨壯麗。

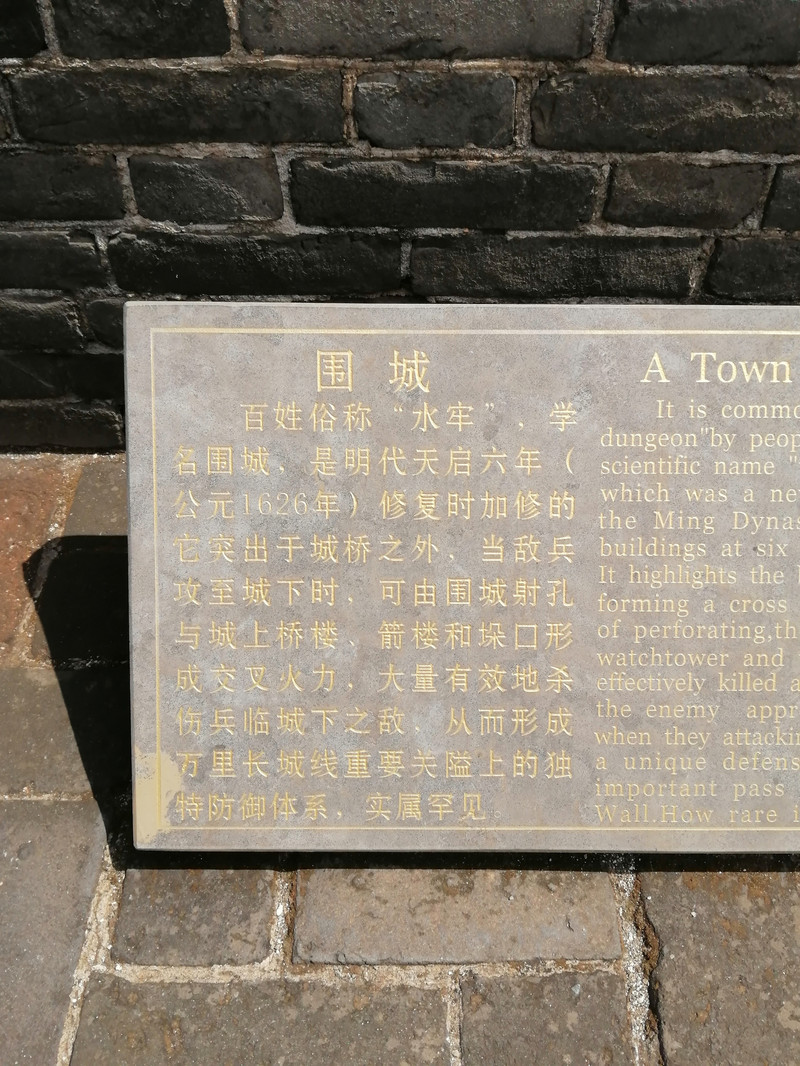

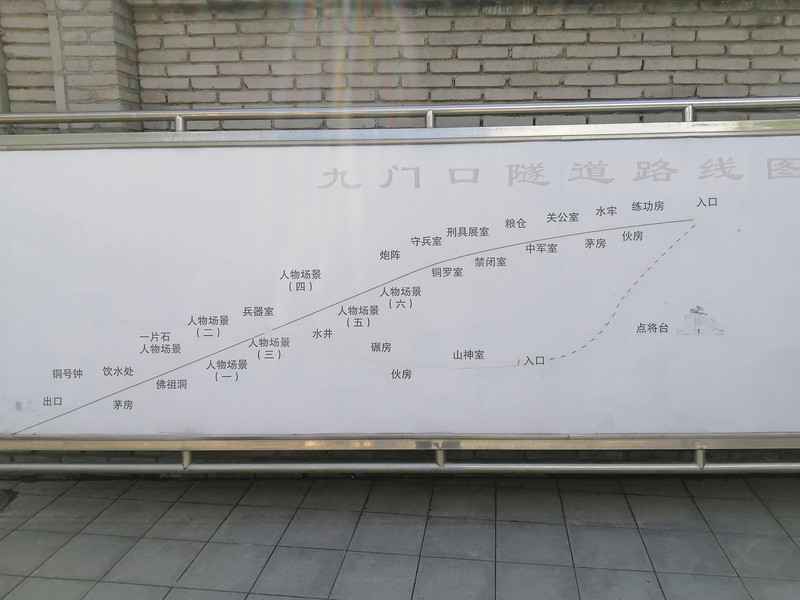

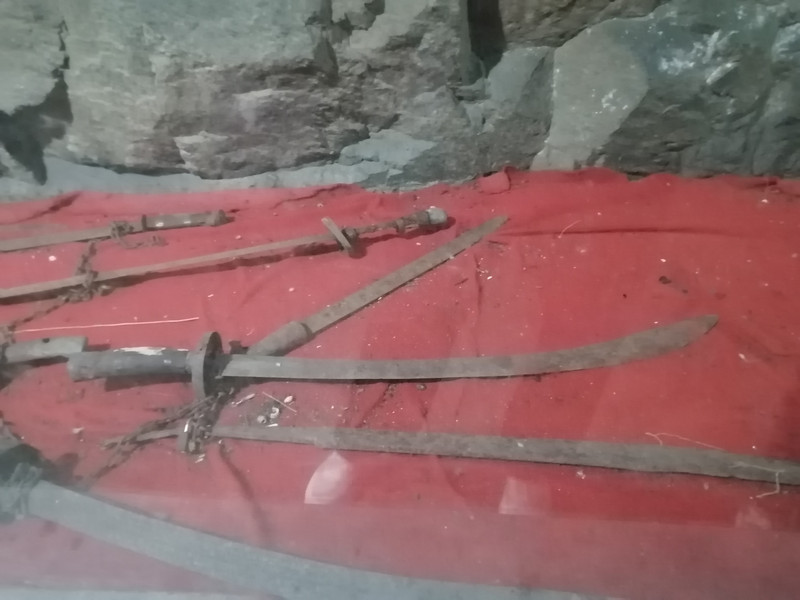

徐達在修築九門口長城時,依據隘口的險峻地勢,開掘出了一條從長城內側不經城門便可秘密直抵關外的山中隧道。隧道內縱橫交錯,軍事、生活設施一應俱全,可藏匿精兵千餘人。隧道全長1027米,在長城西面山體設有兩個入口,一個入口面對點將台,另一個入口面對一片石。在東面山體有一個出口,由此出可直抵關外。隧道內有29個大小岩洞,設有號鐘室、衛生間、禁閉室、中軍室、水牢、存糧庫、伙房、水井房、碾房、兵器室、練功房、炮室、駐兵室、佛堂、關公和山神祭拜室等洞室。隧道既可屯兵,戰時還可派一支奇兵,秘密通過隧道出關,如神兵天降,從側翼奇襲敵軍。 1644年,吳三桂所率關寧鐵騎與李自成大順軍正在一片石鏖戰之際,吳三桂所引清軍利用此隧道,從關外向關內發動突襲,對李自成起義軍形成夾擊之勢。

一片石古戰場

明崇禎十七年(1644)年四月爆發的山海關大戰,不僅是關寧鐵騎與大順軍誰主沉浮的關鍵一仗,而且是明清鼎革的重要一仗,更是改變中國百年曆史的決定性一仗。關外多爾袞所率八旗勁旅與吳三桂關寧鐵騎聯軍,在一片石大敗李自成的農民軍。

明崇禎十七年(1644)三月十九日,闖王李自成率部奪取北京。農民軍被奪取北京的勝利沖昏了頭腦,此刻軍紀渙散,驕縱恣意。儘管北京城已被農民軍攻克,但明軍強大的軍事實力尚在,鎮守山海關的薊遼總兵吳三桂還手握重兵。李自成在攻取北京之前,就制定了較為完整的東進戰略,其中重要一項就是招降吳三桂或從軍事上脅迫吳三桂投降。李自成採取先禮後兵的策略,給吳三桂送去親筆信,規勸他歸順農民軍,並派出特使攜帶大量財物和銀兩犒賞關寧鐵騎。吳三桂見大勢已去,本欲歸附大順。後據從北京城逃出之人所言,農民軍進京後不僅拘禁其父,李自成手下大將劉宗敏還霸占吳三桂愛妾陳圓圓。吳三桂“衝冠一怒為紅顏”,旋即倒戈清軍,乞求攝政王多爾袞派兵馳援,並剃髮稱臣,拱手讓出山海關。李自成眼見吳三桂降而復叛,遂派久經沙場又頗懂謀略的青年將領羅虎率五千輕騎奇襲吳三桂,並在姜女廟一帶燒毀吳三桂的運糧船,斷其糧道。眼見農民軍勢如破竹,不料卻出現驚天逆轉。李自成本將宮女費珍娥賜予羅虎,以示恩寵,豈料,珍娥不堪其辱,夜刺羅虎於閨房中,整個軍事部署旋即打亂。後人還將這一幕改編為京劇《刺虎》。

消息傳至北京後,李自成憤懣不已,遂於四月二十一日親率10萬大軍揮師東征山海關。李自成欲利用山海關地形,採取三面圍擊之策。他押解吳三桂的父親至山海關石河西側,另派手下大將唐通突襲山海關後側,進而形成合圍之勢。關外的多爾袞早已察覺李自成用兵意圖,遂在一片石布下重兵埋伏。當唐通率軍浩浩蕩盪前進至一片石後,埋伏在此的清兵如天降神勇,鋪天蓋地地衝殺過來,並配合吳三桂守軍一同攻伐農民軍。農民軍終因寡不敵眾,在一片石慘遭失敗。

直奉大戰與遼沈戰役

九門口長城一帶自古乃兵家必爭之地。 1922年,直系軍閥吳佩孚與奉系軍閥張作霖在薊遼一帶酣戰。張作霖投入15萬人馬,以少帥張學良為前線總指揮。吳佩孚調集20萬人馬,派出精銳步兵直逼山海關。張學良在綏中縣萬家鎮一帶安營扎寨,對關內呈虎視眈眈之勢,吳佩孚則在山海關外的角山、威遠、姜女廟一線構築堅固的防禦工事,雙方互為犄角,形成對峙態勢。正當雙方難分高下之際,張學良從側面進攻九門口長城,迂迴至山海關背面。奉軍委派旅長孫昌旭在九門口長城的關外一側集結大批糧草和重兵器與直軍拼殺40個晝夜,直軍第十旅旅長馮玉榮被迫自殺,奉軍攻克九門口長城。奉軍將領郭松齡由九門口長城入關奪取石門寨,將直軍主力合圍在山海關與秦皇島之間,最後以奉軍告捷而終。

1945年8月29日,抗戰剛剛取得勝利。為盡快解放東北,中央委派由曾克林率領的第一支從關內挺進東北的八路軍正規部隊由九門口長城出關。當時,山海關一帶盤踞著日偽近兩千餘人,他們拒絕向八路軍投降。曾克林為完成率部挺進東北的任務,決定避免與日偽軍糾纏,繞道九門口出關。 8月30日,八路軍與進攻東北的蘇聯紅軍在關外會師,雙方決定給山海關的日偽軍殺一個回馬槍。在中蘇兩軍的聯合行動下,僅用兩個多小時,就解放了山海關一帶。 1948年9月,遼沈戰役拉開序幕。東北野戰軍在塔山地區浴血奮戰6晝夜,成功阻擊了從葫蘆島馳援錦州的國民黨“東進兵團”,這就是著名的塔山阻擊戰。遼沈戰役結束後,東北野戰軍從九門口長城與山海關一線入關,與華北野戰軍一道,奪取了平津戰役的勝利。

九門口的歷史故事是值得了解的。

3、北戴河海濱(億騰乾海沙灘)

在鴿子窩公園附近

第三日 興城古城-興城海濱

1、興城古城

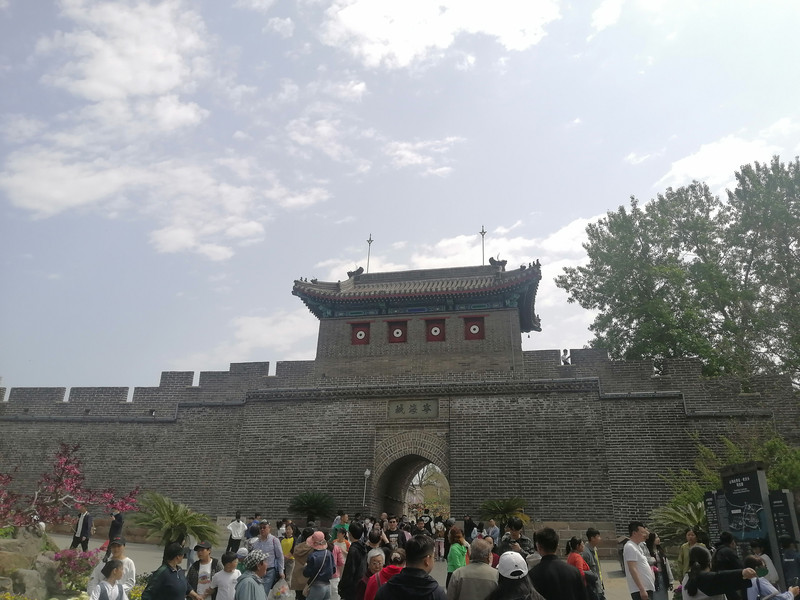

興城古城始建於明宣德三年(公元1428年),歷經575年,幾經興廢。明隆慶二年(公元1568年)毀於地震;明天啟三年(公元1623年)經明右副都御史袁崇煥復修,為寧遠衛城。清朝乾隆年間重修,改稱寧遠州城。

興城古城略呈正方形,城牆周長3274米,高8.88米,底寬6.5米,頂寬5米。牆頂外沿築垛口,內修女兒牆。城牆基礎砌青色條石,外砌大塊青磚,內壘巨型塊石,中間夾夯黃土。城牆四面正中各設有城門一座(外套築180度弧形城牆,叫甕城),東曰春和門,南為延輝門,西名永寧門,北稱威遠門。

明朝天啟六年(公元1626)正月十四,屢擾明廷的後金汗努爾哈赤親統兵13萬之眾揮師寧遠城下。當時袁崇煥部下僅有1萬多人,不及來犯之軍的1/10。但袁崇煥刺血寫書,下拜將士,還拿起一把草放到嘴裡咀嚼,吞嚥下去,向將士們說,如能同心死守,我願來世變作牛羊報答大家。將士們各個感動得淚流滿面,一致表示,願隨督師誓死報國!正月二十三,努爾哈赤派人進城以高官厚祿誘降袁崇煥,袁崇煥說:既築此城,必當死守。

正月二十四,努爾哈赤布下重陣從寧遠城西南角開始攻城。戰鬥中,身先士卒的袁崇煥身體兩處受傷,當手下近前救助之時,被袁厲聲呵退,自己撕下戰袍包紮鮮血直流的右臂,堅持戰鬥。後金兵死傷慘重,收兵。如此激戰三天,敵軍傷亡慘重,主帥努爾哈赤也被紅夷大砲擊傷,不得已,只好撤圍退兵。努爾哈赤在敗退時對部下說:朕自25歲用兵以來,戰無不勝,攻無不克,怎麼一個寧遠城竟攻不下來!不久,終因心情抑鬱,加之癰疽並發,不治而亡。寧遠大捷之後,袁崇煥預料後金軍不會死心,日後還會來犯,於是又率軍民修固遭受炮火箭矢洗禮的寧遠城和錦州諸城。果不出袁崇煥所料,在明天啟七年(公元1627年)、明崇禎元年(1628年)和崇禎二年(1629年)的三年裡,已登基的努爾哈赤之子皇太極屢率大軍進犯寧遠、錦州諸城,但屢被袁崇煥指揮明軍兵將打敗。寧遠城在袁崇煥等將士的駐守下,固若金湯,直到袁崇煥被皇太極用反間計和明朝奸黨魏忠賢讒言加害,於崇禎三年(公元1630年)八月十六日被處以殘酷的磔刑,並暴屍示眾,寧遠城始終沒被皇太極的後金軍攻下。

解放戰爭中,古城的東門和北門城樓毀於炮火。在解放後全國拆毀古城牆的風潮中,興城古城幸運地保存下來,成為絕唱。

說實話,興城古城網上介紹的很好,但是可能是開發的不好,遠不能和平遙古城相比。平遙古城是去了一次,還想去第二次的,可是興城古城也就逛個一兩個小時就差不多了。最值得看的也就是“薊遼督師府”了,我們當時請了一個講解員,講了整個的歷史,還是不錯的,其他的也就很一般,去一次看看也就行了。

2、龍回頭

在龍回頭觀景平台上俯瞰龍灣海濱,松濤起伏,這里高於海平面近百米,陡峭的懸崖下是浩瀚的大海,眼前是美麗的海岸線,舉目遠望,葫蘆島海濱浴場清晰可見,在這裡能真正體會大海的廣闊。

關於龍回頭有兩個傳說,之一是,相傳乾隆皇帝出來游玩時,回京途中曾路過此處,見此美景不止一次地回頭觀望,這便是龍回頭的由來。龍回頭景觀台依山臨海,松濤起伏,陡峭的懸崖下是美麗的海岸線,舉目遠望浩瀚的大海,還可以飽覽葫蘆島新城區的城市景觀。之二是,傳說,渤海灣內曾經是海怪出沒,有一天,就來了一條來此修行的龍,看到這裡百姓,受到海怪的欺負,就用自己的法力將海怪除掉了,海怪除掉後,它的修行也圓滿了,馬上就要離開這一方水土,這條修行的龍有些依依不捨,頻頻回頭,就形成瞭如今的龍回頭景區,當然傳說畢竟是傳說,這裡其實是天然形成的觀海點,舉目望向無邊的大海,你會看到半島形的小島伸入海中,這裡就是葫蘆島真正所在。龍回頭景區陰天觀海,煙霧繚繞,晴天藍天大海海天相映。各有其景,各有其美。

3、興城海濱

興城海濱國家風景名勝區位於遼寧省葫蘆島市興城市,依山面海,海濱瀕臨景色如畫的遼東灣,素有“第二北戴河”之稱。 1988年被定為國家重點風景名勝區。

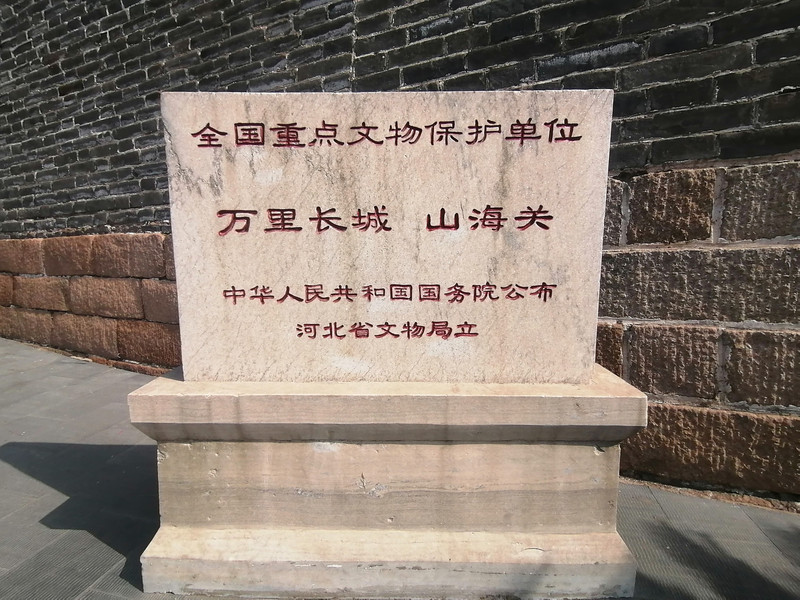

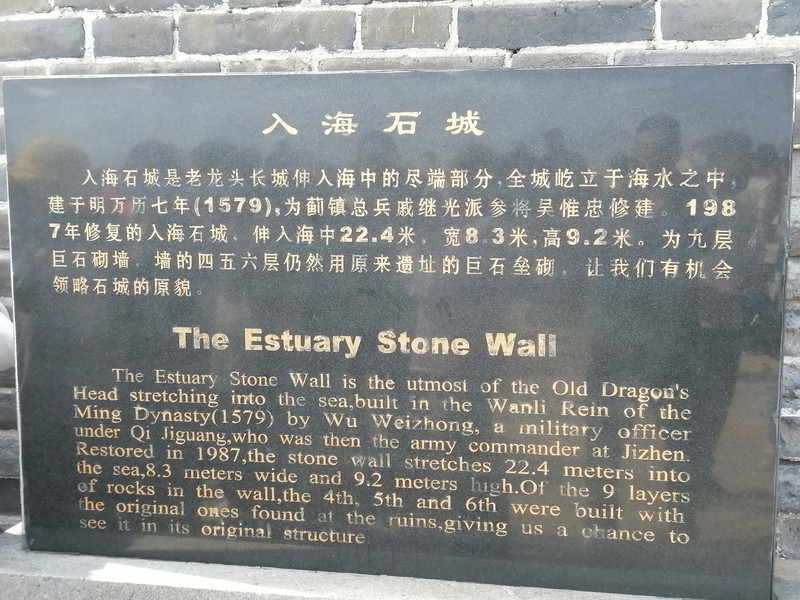

第四日 老龍頭

老龍頭位於山海關城南四公里的渤海之濱,是明長城東部重要地段的入海處,因其建築修建於海內,入海石城猶如龍首探入大海,驚濤拍浪,故得名“老龍頭”。老龍頭依山面海,風景秀麗。相傳三國時曹操“東臨碣石,以觀滄海”說的便是這附近。唐太宗也在一千多年前來到這裡,並留下“披襟眺滄海,憑軾玩春芳。積流橫地紀,疏派引天潢。 ”的詩句。

明洪武年間 (1368 年—1398 年),為了防禦女真族和蒙古族對邊境的搶掠和騷擾,大將軍徐達奉命修築長城,老龍頭應運而生。 1579 年,民族英雄戚繼光又修建了入海石城。這座海中高牆,北接靖鹵一號敵台,構成封鎖海面的製高點,海浪敲打高牆捲起千層浪,組成雄奇險峻的海上城堡。在明代修建初期,主要用於軍事防禦,由入海石城、靖鹵台、南海口關、澄海樓、寧海城及濱海七城組成,構成了萬里長城中唯一一處集山、海、關、城於一體的海陸軍事防禦體系。天開海岳,波瀾壯闊的美景成為帝王將相、文人墨客觀海覽勝的絕佳聖地,同時為後世留下了許多著名的詩詞墨寶。

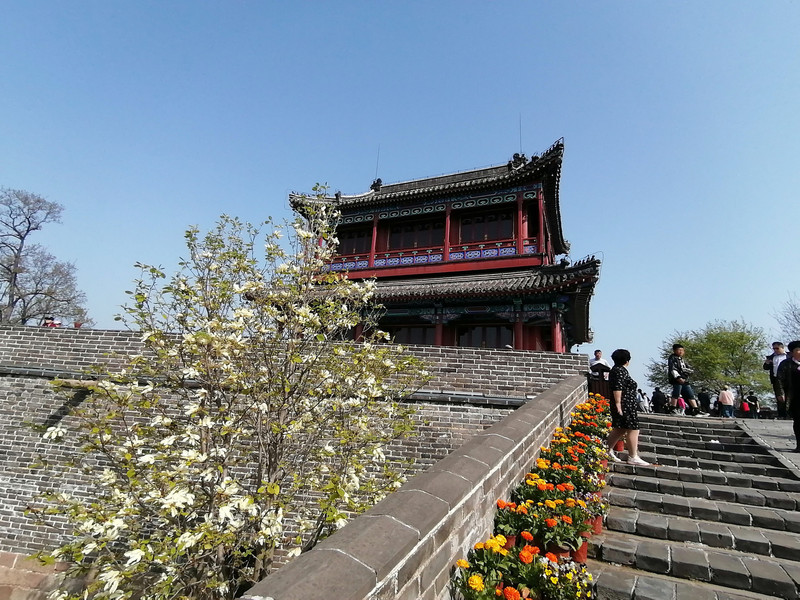

到了清代,長城內外得到了統一,軍事防禦功能被減弱,康熙、雍正、乾隆、 嘉慶、道光等帝王回盛京 (今瀋陽) 祭祖或到長白山祭山等重大活動時,每次路經山海關必到老龍頭,觀海賦詩。康熙皇帝曾在此留下了“波濤滾滾乾坤大,星宿煌煌日月光”的詩篇,雍正皇帝也留下了“浪起思鯤在,雲飛羨鶴踪”的名句。乾隆皇帝曾親自為澄海樓題寫了“雄襟萬里”的匾額,值得一提的是,乾隆皇帝登上澄海樓,只見天容海色、波明萬頃的美景,曾四次在澄海樓與大臣聊句,可見老龍頭景色之美。可惜 1900 年(清光緒二十六年),八國列強分兵入侵山海關,老龍頭古建築慘遭破壞。新中國誕生後,在鄧小平同志“愛我中華,修我長城”的偉大號召下,修復了老龍頭,再次展現出往日的雄姿和壯麗之美。老龍頭依山傍水獨特的地理位置造就了它集山、海、關、城於一處的美景。現在所見的澄海樓於 1985 年進行修復,樓體建築運用兩層大木結構、重簷九脊歇山瓦頂,頗具當年磅礴的氣勢。

(一)海之美:“幻仍看海市, 壯擬挽天河”

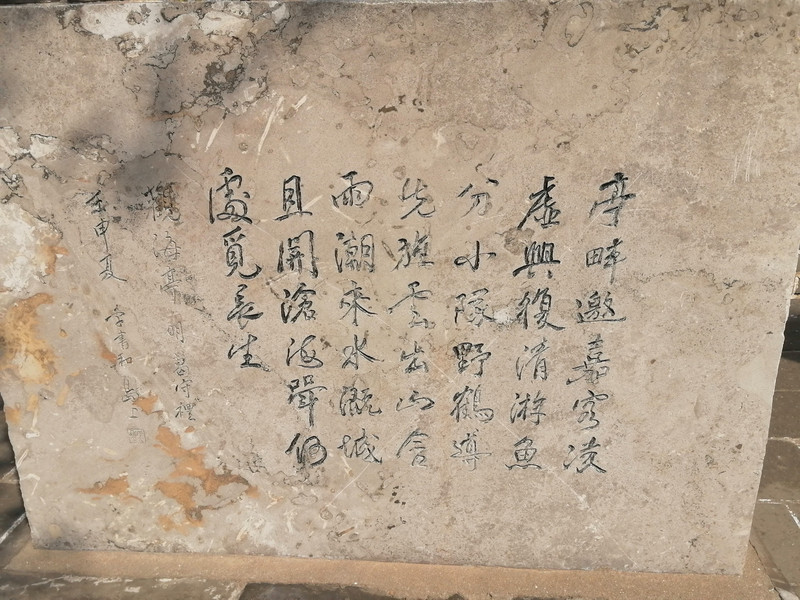

老龍頭是萬里長城東端的起點,獨立於波濤洶湧的海中,不同於別處的海景。登上老龍頭的澄海樓,千層海浪湧向入海石城,激起飛濤如雪。眺望遠方,海天一色的壯麗美景使人心曠神怡,豪情滿懷。儘管有時海面上波濤洶湧,濁浪排空,岸上草木搖晃,風聲不斷,但登上澄海樓觀海的人卻渾然不知,靜寂不覺,這便是著名的“海亭風靜”的勝景。在澄海樓前有一塊古碑,高 2.65 米,寬 0.7米,上面題寫著四個渾厚古樸、遒勁蒼鬱的大字“天開海岳”,這四個字將老龍頭天高海闊、重山聳立的氣勢描繪得淋漓盡致。澄海樓下層內部的匾額為乾隆八年的御書匾額“元氣混茫”,並有一副楹聯“日曜月華從太始,天容海色本澄清”。蜿蜒曲折的萬里長城安然盤臥於崇山峻嶺之間,人們習慣了它在一片鬱鬱蔥蔥的綠色裡,卻忘了在明長城的起點還有這樣一處觀海的絕佳去處。夜深風靜之時,澄海樓面對的大海,海面上會泛起光芒,璀璨奪目,令人陶醉。據說這是因為在老龍頭一帶盛產海蚌,眾多海蚌打開時會露出腹中璀璨的珍珠,因此出現了猶如燈市一般五彩紛呈的美景。不僅如此,乾隆皇帝曾多次登上澄海樓提詩稱讚海水之大,並留下“我有一勺水,瀉為東滄溟,無今亦無古,不減亦不盈”的詩句。清朝詞人納蘭性德途經此處看到這樣的海景,心中不免思緒萬千,寫下了“山一程,水一程。身向榆關那畔行,夜深千帳燈。”的名句,被評論大家王國維評為“千古壯觀”。

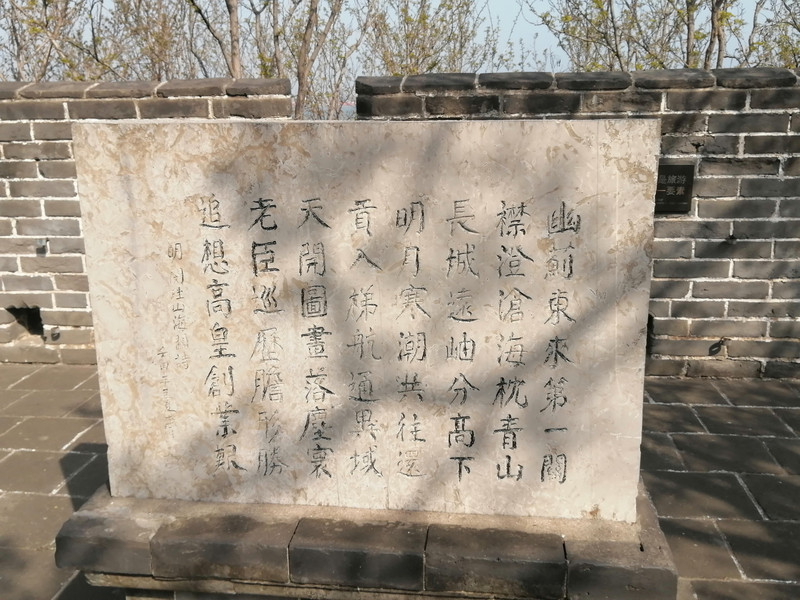

(二)山之美: “幽薊東來第一關, 襟連滄海枕青山”

登上澄海樓,不僅能夠欣賞到波瀾壯闊、一望無際的海景,回頭望去,還可以欣賞到連綿不絕的山峰。明太祖朱元璋來到這裡看到山海相連的壯闊美景不禁感慨,留下“幽薊東來第一關,襟連滄海枕青山。長城遠岫分高下,明月寒潮共往還”的詩句。連綿不絕的山峰如同一塊巨大的背景幕牆,映襯著老龍頭壯麗的景色,四時轉換,山巒按照時令變換著色彩,也使得老龍頭在它的襯托下不斷地變換景緻,彷彿它雖然在這里安然佇立了上百年,但依舊散發著新的活力。

(三)關之美: “兩京鎖鑰無雙地, 萬里長城第一關”

林徽因說:“一種好的建築必含有以下三點:實用;堅固;美觀。”中國古代建築中的寺院、皇陵、園林、長廊、佛塔都有其相應的實用價值和建築美感。時至今日,萬里長城漸漸失去了它起初保衛國家、抵禦外敵的作用,但在建造之初,它的重要作用不容小覷。山海關素有“天下第一關”的美譽,顧名思義,是中國古代重要的軍事要地,是長城的重要關卡。中國建築的屋頂大多為曲線型,我國古代的能工巧匠充分運用了木結構的特點,創造了形式多樣的飛簷。澄海樓的屋頂為重簷九脊歇山瓦頂,其建築美感在於它自然的曲線形態,增加了建築本身的動感。除了建築美感之外,飛簷的出現也解決了光線和濺水等實際問題。中國建築的配色十分嚴謹,簷下的部分因其受不到光線的照射,因此常為青、藍、綠等冷色系,下方的建築主體為丹赤,沉穩莊重的灰色城牆與丹赤色的城樓顏色形成鮮明的對比,有著極強的藝術效果。

不管遊客位於老龍頭的哪一處,都可以欣賞到賞心悅目的美景,而時令不同,又會產生不一樣的景緻。春夏時節,人們紛紛來到這裡感受陣陣海風帶來的溫暖和閒適,秋冬之時,近處的海面上會結上一層薄冰,眺望遠處,海水拍打著冰面形成白色的浪花,一場雪落下來,又將老龍頭增添了幾分安然與靜謐,它像一個守望者一般,百年來,沉默地守候著這片海域和這裡的人民。

山海關老龍頭作為明長城的起點,匯集了古代勞動人民的智慧,依海而建的方式也頗具設計美感。可惜的是,1900 年(清光緒二十六年),八國列強分兵入侵山海關,老龍頭古建築慘遭破壞。在新中國成立之後,進行了修復工作,雖然在很大程度上在顏色、造型、結構等方面進行了修復,在專家、設計師、工人、平常百姓的共同努力下盡量還原建立初期時的輝煌氣勢。山海關老龍頭不僅是堪稱“一夫當關,萬夫莫開”的咽喉要地,同時也是中國建築領域一處難得的佳作。遙想百年前,我國古代的能工巧匠將它修建於大海之上,形成了這樣天開海岳、蜿蜒險峻、氣勢磅礴的壯美景象。我們不會忘記八國聯軍入侵山海關,破壞建築文物的歷史,更不會忘記後人勵志修復,使它重新煥發往日雄姿的壯語。

下午3:00回京。