2015年1月31日,週末的下午,我獨自一人開車到太倉市區的南園遊覽。南園,建於明朝萬曆年間,當時首輔王文肅(字錫爵)營建,佔地三十餘畝。主要建築有“繡雪堂”、“潭影軒”、“香濤閣”諸勝,是王宰相處理政務和種梅養菊之處,太倉民間亦稱“太師府”。距今四百多年曆史。清初,文肅之孫大畫家王時敏與疊山大師張南垣合作加以拓建,有二峰名“簪雲”、“侍兒”,係自“弇山園”移至,乾隆時荒蕪,嘉慶、道光年間重建,同治時又修,後漸破舊,近年來逐步進行了一些重建恢復工作。經過重建後的南園佔地五十多畝,目前己恢復了“門樓”、“繡雪堂”、“香濤閣”、“大還閣”、“鶴梅仙館”、“寒碧舫”、“潭影軒”和“長廊”等十八處景點。

太倉南園的門樓是典型的明式風格,捲棚歇山頂,飛簷斗拱,面闊五間,門廳左右分上下二層。重建門樓是利用了北門街清乾隆年間的蔣廳的木料所建,給人雄壯氣派的舒暢感,甚為古樸,這種門樓式的門廳,在江浙帶絕無僅有。王錫爵故居俗稱太師第門樓,有相當的文物價值。門樓上懸掛的匾額“南園”兩字係明代大書法家董其昌手筆,董其昌書法的字體是清秀中和,恬靜疏曠。董其昌與王時敏乃同道好友,兩人過往甚密,他對南園景色贊不絕口。大門口的兩塊抱鼓石仿南園舊物而製。大門兩側的漏窗(俗稱花牆洞),選用了書卷、畫幅、棋盤、古琴等物,寓意琴、棋、書、畫之意,體現了園主的藝術旨趣。

我穿過門樓,進入內院,迎面的照壁上,照壁上題有“素芬自遠”四個綠色大字,語出《文心雕龍》,意為樸素的芬芳自然而然向遠處飄散才是最美的,是明代大才子文徵明的手跡,這四個字正好也點明了南園樸素、清雅的園林風格。地面用卵石與缸甏碎片砌成,拼成梅花型圖案,這種稱之為“花街舖地”的地坪,屬就地取材,化廢為寶的一種,其地坪花紋往往反映出主人的文化素養與審美情趣,乃江南園林的特色之一。院內的一棵櫸樹有 200 年樹齡。門樓西側漏窗內一棵黃楊亦有 200 年以上樹齡,其樹梢枝叉正好探出牆院,給人滿園春色關不住的感覺。

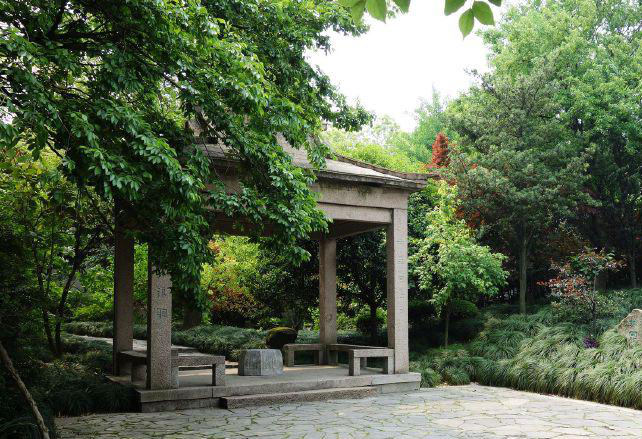

從南園的大門進去之後,可以選擇從左、中、右三條路進入園內游覽,我選擇了中間的一條路,走上一個小半島,在半島臨池的地方有一個四角小方亭,名曰“沙摩亭”,亭柱刻有對聯:“隔岸垂柳笑語,溪荷映水新妝”,憩於亭中可望對岸水榭長廊。

再往前走,可以看到不遠處小土山上的香濤閣,又名台光閣,是一幢兩層樓的亭式建築,為明代建築風格,紅柱朱梁,風鈴叮咚,古色古香,掩映於綠樹叢中。香濤閣位於南園土山的最高處,居高賞梅,別有情趣,還可以登樓,站在樓上可俯視全園景色。之所以取名為香濤閣,就是因梅花暗香,當梅花盛開之季,暗香如濤,甚為壯觀。

繡雪堂是南園的主體建築,是當年王錫爵和他的孫子王時敏招待客人的地方,也是文人雅士聚集一起繪畫吟詩的佳處。南廳“繡雪堂”三字匾額為文壇後七子領袖、太倉弇山園主王世貞手筆。兩側對聯:“流影橫斜苑中玉樹銀鑲出,暗香浮動簾外花枝雪繍成。 ”重建的繡雪堂主要利用了武陵街上鴛鴦廳的拆遷木料,移建至南園的。鴛鴦廳建於明末清初,該廳原為王時敏的第二個兒子王揆宅中的花廳。王揆為“婁東十才子之一”,此廳後歸抗倭名將俞大猷後裔所有。再後來成為俞姓的宅第廳堂,稱為求世堂。今把俞氏鴛鴦廳,亦即王錫爵後人的建築,移建到南園,也算是認祖歸宗了,改為繡雪堂,既是對文物的一種保護辦法,而且還有文物意義與紀念意義。

“秀雪堂”北廳的“話雨”兩字是由明代著名書法家董其昌提寫的,明朝天啟七年,王時敏邀請董其昌與陳繼儒來南園雅集,在繡雪堂上飲酒彈琴,繪畫吟詩。傍晚他們準備分手告別之時,天空下起了雨,一場雨把他們挽留了下來,他們當晚就住在這裡,雨打著窗口,他們一晚上話雨未眠,第二天董其昌興致在牆上提寫了話雨兩字,王時敏覺得這兩字珍貴,刻成匾額懸掛於廳堂之上,也算文壇一樁佳話。匾額下屏風石綠色的《南園記》描述了400多年以來南園興衰重建之事蹟,兩側對聯:“荷風拂檻華堂雅集話舊雨,琴韻傍梁藝苑期盟賞新聲。 ”順治三年,( 1647 )王時敏邀請吳梅村、白在湄等名流在此彈奏琵琶,敘述亂難,相對哽咽。

繡雪堂在建築上稱鴛鴦廳,是江南廳堂建築的一種特色風格,其房梁為對稱結構,外觀為一個大廳,實際為南北兩廳相連合一,故俗稱鴛鴦廳,不設主廳和副廳,通常廳內用屏風或地罩、紗隔將廳分為前後兩部分,其樑架一面用扁作,另一面用圓作,有似兩進廳、堂合併而成。這種建築結構的好處是劃分季節,南廳適合冬春兩季,北廳適合夏秋兩季。還有種說法為,南廳為男主人招待客人用的廳堂,朝陽。北廳是女主人招待客人的地方,背陽,同時也是男女主人聽音樂的地方。蘇州的拙政園、獅子林的燕譽堂、留園的林泉耆碩之館、甪直葉聖陶辦學舊廳都有這種建築。站在鴛鴦廳內,抬頭可見山牆頂端梁構處的抱梁雲與山霧雲,這種立體狀的雕花極為精細,也極為美觀,一看便知乃出自香山幫匠人的特殊工藝。

秀雪堂西邊草叢中矗立著一塊巨石,是南園的名石簪雲峰。簪雲峰重 19 噸,淨高 5.2 米、連底座高 7 米,寬 3.3 米,厚 2 米。石分為三折,每折有每折的特色,但又渾然一體。古人論石,標準是瘦、縐、漏、透,簪雲峰雖然不及冠雲峰、玉玲瓏等百竅千靈,但也面多坎坳,遍布彈子窩,而且有漏空之洞六七個,至於石眼石窩則難以計數。且底部口子收得恰到好處,上雄下瘦,賞心悅目。既有亭亭玉立之柔美,又有猛將守關之凜然。如果用瘦、縐、漏、透的四字標準來衡量之,除了“瘦”字稍遜風騷外,縐則縐也,漏則漏也,透則透也,且它的粗獷雄渾又是一般太湖石所缺少的。所以簪雲峰雖靈氣不足,有藏拙補之,也算難得了,即便在江南園林眾多的名石之中,也可稱為上品。

在南園,除了園林中星羅棋布的亭台樓閣之外,長廊也是南園的一大特色,因為長廊常常起到一種區隔,或者叫分割空間、連接景緻的作用,也是雨中游園的好去處,是中國園林美學的特色之一。南園的長廊從南向北,起於寒碧舫,止於月波橋,又接通了大還閣,使這一群建築連成一體,即便雨天,也可不濕腳走遍這群建築。長廊全長 78 米,臨水依荷,不規則延伸,因隨形而建,顯得比一直溜的長廊更顯靈動多姿,有一種美的韻律感,彷彿古琴音色的輕重、高低、長短等各不一,和諧地組成美妙悅耳的旋律。

南園的橋有很多的廊橋,也有造型優美的拱橋,也有蜿蜒曲折的折橋,各有特色,各有風格,是南園一道靚麗的風景線。南園的橋主要有四座石橋,即宋代石橋、月波橋、知津橋和九曲橋,其中的知津橋是南園最引人注目的一座單孔拱形石橋,橋面離水面 3.4 米,遠望之,如飛虹臨水,亦美亦壯。此橋仿北京頤和園的玉帶橋款式建造的,端的是有氣派。橋東頭一棵百年樹齡的朴樹更映襯得知津橋入畫入詩。我站遠遠的水邊一邊拍照,一邊欣賞著眼前的美景。我在想,如果沒有周圍高大蓊鬱的樹木,單單是一座橋,也不會成為被過分注意的風景,畢竟類似的玉帶橋在很多地方都有。這裡的獨特之處在於前後左右的水與樹,和天空上時時變幻的雲,它們一起構成了這橋的美妙背景。讓人一邊看一邊感嘆:再也沒有比這些背景更完美的背景了。我甚至都不願意走上這座橋,而只願意做這個美不勝收的景色的旁觀者,也不想成為畫中人,而只願常做隱在這諸多背景中的賞畫者。

井亭就在靠近知津橋西南兩土坡間的平地上,其亭為明式石亭,高四米多,高敞古樸。石柱上的對聯“手弄石上月,口吟滄浪辭。”乃揚州八怪之一金冬心的筆體。其青石井欄據說是元代武陵橋堍名傳遐邇的滄江風月樓的舊物。這方青石古井既滌洗過文人雅士的筆硯,也梳洗過佳人歌女的長發,有過為歷史所掩沒的浪漫風流故事。 井亭東側臨水處有平台一座,可賞荷賞月。更是一座雅緻的釣魚台,在這兒垂釣,背靠井亭,面對栽花小憩,右有香濤閣,左有知津橋,古樹扶疏,碧波如洗,何等優哉游哉。

這屋簷高高展起、舒展高挑的就是南園有名的鶴梅仙館。也有人說這是老南園最為精緻的建築,算是一個花廳。現在的這個建築為重建,其木料取自原北門街陳家老宅的鐵梨木,鐵梨 是一種珍貴樹種,歷經數百年,依然完好無損。非常有意義的是,在仙館東側的花壇裡,栽植有四株百年老梅。在冬末,這裡的梅花香氣逼人,是賞梅的好地方。

南園裡的寒碧舫俗稱“旱船”,文人雅士稱其為“不繫舟”或“舟而不遊軒”,此乃中國古典園林的特色之一。北京的頤和園就有不繫舟,嘉定的古猗園有“舟而不遊軒”,還有像蘇州拙政園的香洲、蘇州怡園的畫舫齋等都屬這種船形建築。旱船一般臨水而建,一半水中,一半岸上,上半部三面臨水,如不建在水邊的則稱為船廳。船身為石製,船艙為木製,旱船通常分前、中、後三段。臨水部分無遮無棚,便於在此賞荷賞魚賞月,或飲酒撫琴。尾艙為兩層樓建築,中艙即便雨雪天也可賞雨賞雪,聽雨聽雪。寒碧舫的式樣與南京瞻園的不繫舟相仿,臨水石舫船面還有兩根石製繫纜樁。使其更逼真。在寒碧舫登樓,既可近賞梅花遠賞石,秋末還能留得殘荷聽雨聲,別有一番雅趣古趣。特別是寒碧舫北側臨水假山處有一棵造型古樸優雅的百年古黃楊,更添寒碧舫生氣與趣意。寒碧舫的匾額係明末清初本邑著名大詩人吳梅村的手跡。

南園的大還閣是一座兩層樓建築,具有典型的明代建築風格,也是中國第一座古琴館,大還閣是為了紀念明代時太倉古琴家徐上瀛而建的。天井四周的圍牆上有十扇花窗,是蘇州古建築的能工巧匠的傑作,每扇花窗圖案各不相同,給人古色古香與美不勝收的感覺。樓上正廳陳列有從海外重金購回的徐上瀛《大還閣琴譜》,是康熙本原譜。與上海著名古琴家龔一老師捐贈的名貴古琴,以及發現於太倉市李王廟舊址的八音磬石等。大還閣是目前我國第一家古琴琴譜、音響資料陳列館,引起了海內外古琴專家與古琴研究者極大的興趣。大還閣門前還有兩座放生池,池的左邊稱為綠映,右邊稱為月玩。

徐上瀛,別署青山,太倉市城廂鎮人,早年學武,練得一身好武藝。曾經兩次參加武舉考試,因得不到主考官賞識而作罷。因明代萬曆年間太倉操琴之風蔚然,遂棄武學琴。由於得到名師的指導,其琴藝有了長足進步。後來,他與陳星源、嚴徵、趙應良、陳禹道、弋莊樂等結成了琴川琴社,人稱“虞山琴派”,琴社中的主要骨幹都是太倉人。徐上瀛在在我國古代音樂美學史上有很高的地位。

在水池邊,有一座類似於吊腳樓式樣的水泥建築,粉牆黛瓦,飛簷翹角,名曰“潭影軒”,據說潭影軒這三字是由吳中大才子祝枝山所題寫,因有詩云“夜來升月倒影水中”,故取名為潭影軒。又因為軒後有兩棵高大挺拔的青桐樹比肩而立,因此又稱為“雙梧軒”。夏天時候,這裡綠蔭遍地,加之臨水,是個清涼消暑的好地方。倘若約上三五好友,對弈品茗,聆聽江南絲竹,想必一定是一種天上人間的意境吧。與潭影軒相連成一體是月波橋,一座可以遮風擋雨的花崗岩三孔廊橋。

“昔年踏雪過南園,古樹斜陽草木繁。唯有老梅名瘦鶴,一枝花影依頹垣。 ”這是清代詩人錢泳在遊玩了太倉南園之後寫下的《詠南園》詩句。我來南園的時候也是冬日,看來還是挺應景的,只是可惜沒有看到一片雪花。太倉南園作為一處城市園林,綠葉紅花,泉石清流,確實是一座理想的修心養性之地。遙想當年的園主,耗費巨資開湖造宅,移土堆山,栽花種樹,費盡心機地營建一個有山水意境的生活空間,對園林中每一個角落,樹木的栽植,景色的利用,都認真地推敲,借景、對景,小中見大,你中有我,構成了一個個獨特的畫面。也許,古人所追求的理想居住環境恰恰是人類發展的永恆課題,永恆的才是最有價值的,因為他們早已超越了自我和物慾,追求的是人與自然的永恆和諧。