2016年7月26日,下午,我正好在蘇州走訪企業,結束了當天的工作,準備出發回公司了,導航時竟然發現木瀆古鎮近在咫尺,於是,我就利用了半個下午的時間,快速地遊覽了木瀆古鎮。木瀆古鎮,別名瀆川,胥江,雅稱香溪,位於蘇州古城西部,地處太湖流域,是江南著名的風景名勝區,素有“吳中第一鎮”之譽。相傳春秋末年,吳越紛爭,越國戰敗,越王勾踐施用“美人計”,獻美女西施於吳王。吳王夫差專寵西施,特地為她在秀逸的靈巖山頂建造館娃宮,又在紫石山增築姑蘇台,“三年聚材,五年乃成”,源源而來的木材堵塞了山下的河流港瀆,“木塞於瀆”,木瀆之名便由此而來。

木瀆古鎮有豐富的歷史文化沉積,享有“秀絕冠江南”之譽。鎮西的靈巖山上建有“館娃宮”,是中國歷史上第一座山頂皇家花園,清康熙、乾隆二帝多次南巡,都會在木瀆古鎮停留一段時間,也留下了諸多遺跡。靈巖山以中國佛教和遊覽勝地著稱於世,山頂的靈巖寺為梁代建築。與靈巖山遙遙相對的天平山位於鎮西北,更以“紅楓、清泉、怪石”三絕聞名江南,“天平觀楓”成為江南的一大奇觀。木瀆古鎮明清文化遺存豐富,清代《姑蘇繁華圖》描寫木瀆景緻佔一半。明清時代鎮上有私家園林30餘處,享有“園林之鎮”的美譽。木瀆古鎮是與蘇州城同齡的水鄉文化古鎮,已有2500多年曆史。這座水鄉古鎮本身稀鬆平常,一條香溪橫貫古鎮東西,沿著主街山塘街自西向東排布的古典園林嚴家花園、明月寺、虹飲山房、古松園、榜眼府第,還有展示水鄉婦女傳統技藝的姑蘇十二娘風情園、明清古瓷館等景點散落在附近,非常符合“園林古鎮”的特色,街巷縱橫,溝通四方,古鎮的肌理猶在。

香溪上有數座小橋,最老的古橋應當是正好在嚴家花園門前的永安橋了。這是一座單孔拱橋,根據石碑上的記載是建於明弘治十一年,由傅潮出資所建。遠遠望去,藤蔓爬滿橋體,古橋的蒼老與植物新生命和諧相處,充滿了生機,使得姑甦的小橋唯美而富有詩意。橋面是石板台階,由低逐高,然後至河心處下坡。橋的兩邊石欄不高,似乎生怕遮住了河上的風景。橋栱結構為分節並列。石板上有字:奉憲,放生官河,禁止採捕。

嚴家花園就在木瀆古鎮的山塘街邊上,門對香溪,背倚靈巖,為江南名園之一。嚴家花園的前身是清乾隆年間蘇州大名士、《古詩源》編者沈德潛的寓所。道光八年(公元1828年),沈氏後人將此院落讓給木瀆詩人錢端溪。錢氏疊石疏池,築亭建樓,取名端園,有友於書屋、眺農樓、延青閣諸勝,一時題詠頗盛。龔自珍對此園有“妙構極自然,意非人意造”,“倚石如美人”等溢美之句。光緒二十八年(公元1902年),木瀆首富嚴國馨買下端園,重葺一新,更名“羨園”。因園主姓嚴,當地人稱“嚴家花園”。嚴家花園經過三代主人努力,前後歷時二百多年,無論是歲月滄桑,還是人文底蘊,都賦予嚴家花園一種文化氣息和名園風範。現代建築學家劉敦楨教授兩赴此園,流連忘返,對嚴家花園的佈局與局部處理極為推崇,稱為“江南園林經典之作”。

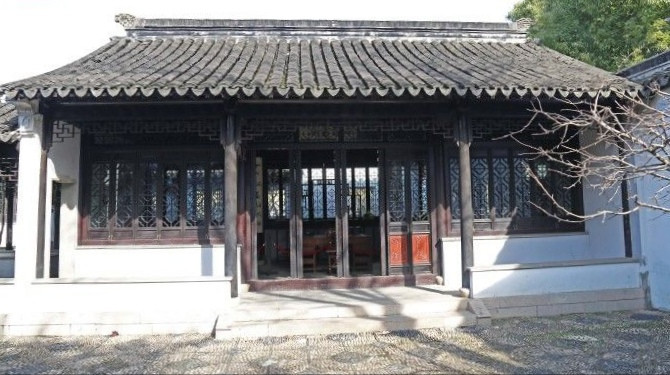

嚴家花園佔地16畝。中路為五進主體建築,依次為門廳、怡賓廳、尚賢堂、明是樓和眺農樓。其中位居第三進的尚賢堂為蘇州罕見的明式楠木廳,迄今已有400多年曆史,木礎石質,典雅古樸;楠木直柱,圓潤柔和;雕刻簡潔疏朗,色調淡雅素淨,具有實用和審美功能。尚賢堂和明是樓前各有清代磚雕門樓一座,所雕人馬戲文玲瓏剔透,意趣雋永,雖依附於廳堂,卻未嘗不是一件獨立的藝術品,極富藝術價值和審美情趣。嚴家花園的廳堂建築宏敞精麗,堂堂高顯,顯示出嚴正的氣度和性格。進入園區,其建築則顯得精巧活潑,豐富多彩,樓閣亭軒廊榭錯落有致,富於變化,體現出造園者精湛的造園藝術。

園中有書齋二處,分別以友於和海棠為名,尤其友於書屋,地處幽偏,經曲折長廊,過清蔭居和靜中觀,方可蜿蜒而至。友於書屋為自成一體的獨立庭院,前院湖石數片,花木扶疏,室內經典古籍,書香飄溢,實在是一個專心攻讀的“藏修密處”。在嚴家花園幽曲靜美的環境中,友於書屋等建築偏居一隅,清幽曲奧,具有幽人般的情致;與其迥然有異的是,另有一些建築如眺農樓、見山樓、環山草廬、宜人亭、延青閣等則地處高曠,空間暢豁,具有曠士般的襟懷。憑欄極目,不但園中景緻盡收眼底,還可看到園外的田野風光和靈巖山的滿目蒼翠。延青閣上一副對聯概括了這一切:“閣鄰佛寺經盈耳,窗對靈巖翠滿晴”。嚴家花園還有一些建築造型頗為別緻,在蘇州古典園林中頗為罕見。如延青閣後牆與圍牆不在一線,陡然偏斜出一角,打破了平穩板律的局面,使人產生無限遐想。聞木樨香堂為廳榭合一式建築,前部水榭依水而築,數魚為樂,後部四面廳光明洞徹,盡收四周景色於窗櫺之內。羨園東部的爬山廊也較罕見,此廊依地勢而建,隨地形升高,連接自然,造型優雅,使人在不知不覺中從平地漫步至環山草廬的二樓。

園無花木,山無生機。嚴家花園在植物花草的佈局配置方面也較有特色,巧妙栽植四季花木,構成春夏秋冬四個各具特色的小景區。花木與建築相互映襯,相得益彰。花木叢中,嚴家花園愈顯幽深廣遠,變化多端,遍歷全園,有步移景異、左右逢源之妙。從尚賢堂右邊門穿越一條幽長的備弄,即進入以古廣玉蘭為中心的春景區。古廣玉蘭為羨園舊物,昔日園中勝景之見證,雖歷經百年滄桑而蓊鬱如故。每逢春夏,千葩萬蕊,滿園花光。鄰近的友於書屋則為羨園舊名,引自《論語》“友於兄弟”,指兄弟友愛。友於書屋是嚴家藏書之所,頗多珍藏,嚴靜波(家淦)先生幼年曾在此通覽經典古籍,四歲吟誦唐詩,六歲熟讀《易經》。駐足友於書屋,賞百年玉蘭純白之花色,嗅宜人之清香,蘭芬益文思,自是文人墨客風雅之舉。

出友於書屋,進入綿延假山的洞穴之中,清風徐來,還夾雜著淡淡荷香,告訴人們這裡已是夏景區。假山盡頭,視野頓顯開闊,但見碧水清天,荷風四面,心中的暑氣俗塵早已隨著清風清散殆盡。環顧四周,澹碧軒、織翠軒、澈亭、錦蔭山房和延青閣皆掩映於綠樹叢中,回首一副楹聯爲此景作了點題:“勝地四時濃蔭裡,洞天一派碧鮮中”。隨著曲廊向北延伸,過池塘,即進入秋景區。此區由兩部分組成,一宜折桂,一宜登高,均秋令應時景緻。聞木樨香堂四周遍植桂花,仲秋月夜,丹桂飄香,芬芳馥郁,聞之令人坦懷若盪,心曠神怡。每年農曆八月十五,園主於此焚香點燭,供拜月神。嚴氏兒孫折桂嬉戲,以寓“蟾宮折桂”高中之意。穿過眺農樓和見山樓前幽靜的院落逶迤向東,來到環山草廬,一座寬敞平台貼水而築,視野豁然開朗。隔水望去,一座湖石假山起伏綿延,山巔一亭翼然,山間清流潺潺。假山東側為採秀山房,北接爬山廊。無論是在環山草廬的二樓,還是佇足假山之巔的宜人亭,均可放眼北望,遠處靈巖山古塔鐘樓的倩影清晰可辨。

置身環山草廬似乎已是園之盡頭,孰料經東北角一側門右折竟是別有洞天。此處已是冬景區。這裡建築密度很高,曲廊廳堂,交叉搭接,形成多處特色鮮明的小庭院。院中有小池一泓,上跨石梁,作之字形,環池湖石錯布,修木灌叢,深淺相映,環境絕幽。疏影齋前,滿植梅花,小雪初霽,紅英綠萼,頗有宋代詞人姜夔“暗香疏影”之意境。冬景區外是一處新園,水域開闊,園中的粉牆、亭廊、假山、藤樹都倒映在這一泓清澈之中,水上有橋,水邊有亭,水波輕漾,水香氤氳。岸上楊柳依依,鳥鳴蟬噪,已是一派活潑潑的江南水鄉自然風光了。

從嚴家花園出來,沿著山塘街往東步行百餘米,就到了明月寺,遠遠望去,那杏黃色的外牆,裊裊飄出的青煙,讓人感受到一種宗教氛圍,頓生肅穆崇仰之情。明月寺建於後唐清泰二年(公元935年),僧明智所創,明洪武初歸併普賢寺。清光緒十六年(公元1890年),僧道根重修。“文革”中遭毀,1993年修復開放。明月寺附近原有一大片梨樹林,每逢初春,“千樹萬樹梨花開”,成為古鎮一景。清李果有“梨花明月寺,芳草牧牛庵”之句,傳誦一時。

明月寺建築頗具特色,天王殿、大雄寶殿和藏經樓的佈局結構與近在咫尺的靈巖山寺相仿。進入山門和天王殿,大肚彌勒一團和氣,端坐正中。四大天王分列兩旁,一個個橫眉豎目,威武猛厲。大雄寶殿是明月寺建築群的中心,正殿五間,二層翹角飛簷,莊嚴肅穆,富麗堂皇。大殿中央供奉如來佛,兩側分別是阿彌陀佛和藥師佛,合稱“三世佛”。大佛背面供奉觀音菩薩,腳踏蓮花,手持淨瓶楊柳枝,神態矜持嫻靜。大殿兩側是十八羅漢,神態各異,栩栩如生。

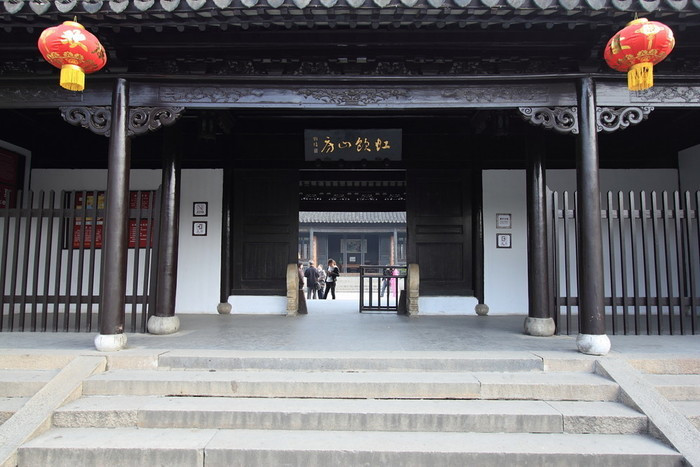

參拜完畢明月寺,我出來之後繼續沿著山塘街向東前行,很快就到了虹飲山房。虹飲山房是清代乾隆年間蘇州近郊著名園林,因為門對香溪,背靠靈巖,“溪山風月之美,池亭花木之勝”,遠過於其它園林,所以乾隆皇帝每次下江南游木瀆的時候,必到虹飲山房,在這裡游園、看戲、品茗、吟詩,直到夜色降臨,才依依不捨,順著門前的山塘御道,返回靈巖山行宮。因此,虹飲山房在當地又被稱為乾隆皇帝的“民間行宮”。

虹飲山房現存許多與乾隆相關的遺跡遺物。山房門前是御碼頭和御碑亭。乾隆十六年(公元1751年)春天,乾隆首次南巡,禦舟經過運河,轉胥江,折入香溪,在此舍舟登岸。乾隆喜好遊山玩水,舞文弄墨,所到之處,必賦詩題字。當他見到這條山塘古道幽奇古絕,不由詩興大發,當即口占七律一首。後來,這首七律被當地官員鐫刻於碑,置於亭內,與對面的明代怡泉亭兩相映照,成為古鎮一大景觀。

當年,乾隆皇帝住在靈巖山行宮,而那些詞臣隨扈則住在虹飲山房。據信史記載:劉墉曾二度下榻虹飲山房,與主人徐士元相交默契,虹飲山房的匾額及花廳內“程子四箴”的橫批,就是劉墉贈給徐士元的。宅子裡還展示著二十道皇上的聖旨。虹飲山房的小隱園為“刺繡皇后”沈壽故居。

從山塘街的鷺飛橋向東五十步就到了古松園,是由清末木瀆鎮的富翁蔡少漁所建。蔡少漁祖籍洞庭西山,原在上海做洋貨生意,發財後回鄉造屋置地,良田萬頃。蔡少漁與嚴國馨、鄭齡九、徐鳳樓三家合稱木瀆“四大富翁”,富甲一方。其建築佈局為前宅後園,典型的清代宅第園林風格。宅內各處建築古樸雅緻,雕刻十分精細,有一定的藝術和文化價值。後園有一株明代羅漢松,蒼翠虯勁,姿態優美,古松園即因此鬆而名。

穿過門廳,進入天井,回首可見磚雕門樓。門樓上、下坊分別刻有“老子西遊入關”、“瘋僧掃秦”、“將相和”、“截江奪鬥”、“張羽傳書”、“甯戚飯牛”等一組歷史故事人物。字枋為“明德惟馨”,兩側兜肚分別為“張良拾履”和“高山流水”,整座門樓深雕綴飾,形神有致,尤其“張良拾履”中的拱橋和“高山流水”中的水浪波紋,生動逼真,有極強的質感,充分體現出雕刻技藝的精妙。大廳名古松堂,為仿明建築結構,步軒和內四界的樑架上各有四對棹木,形如古代官帽的兩根翼翅,俗稱紗帽廳。步軒的四對棹木較小,分別刻有呂純陽的寶劍、鐵拐李的葫蘆、曹國舅的檀板、韓湘子的竹笛、藍采和的花籃等物,民間稱為“暗八仙”。樑頭的山霧雲和抱梁雲為“鶴鳴九皋”,氣韻生動,精妙絕倫。最有意思的是樑架正中一根方椽上刻有八隻琵琶,名為“八音聯歡”,寓意喜慶歡樂。典出《堯典》“八音克諧”,而蘇州彈詞開篇中也有“八音聯歡”的曲牌,用八隻琵琶進行聯奏。將八隻琵琶的造型刻在椽子上,如此用法,在蘇州園林建築中尚無二例。

古松園的樓廳最有特色,因簷枋下端雕有十六隻倒掛花籃,樓上軒梁又雕有十六隻鳳凰,有人便稱此樓廳為“花籃樓”或“鳳凰樓”。鳳凰樓的雕花師傅是清末民初蘇州著名雕刻藝人趙子康。趙乃木瀆鎮鳳凰村人,最有名的作品是東山雕花大樓,木瀆鳳凰樓則是其早期作品,故有人稱這兩座樓為“南北姐妹雕花樓”。鳳凰樓上所有雕刻均為吉祥圖案,民間稱為“討口彩”。如明間簷枋由西而東分別刻有畫、書、信、元寶,稱為“書中自有黃金屋”。次間簷枋刻著花籃、箱子、寶劍、葫蘆等“暗八仙”。廂房檐枋刻有海螺、風火輪、珊瑚、銅鼓等八件寶物,稱為“八寶”。簷下掛落為纏株花紋,有梅、荷、菊、山茶等四季花卉安放於花瓶之中,稱為“四季平安”。樓下廂房的窗格上刻有梅、蘭、竹、菊“四君子”,象徵品性高潔。窗下欄杆刻有獅子和大象,前者象徵權威,後者代表萬象更新。樓下軒廊的每根荷包樑上都刻有一對大象,表示“吉祥”。樓上欄杆為環形圖案,中間花瓶裡插有三根畫戟,諧“平升三級”之音。簷下掛落插角為蝙蝠圖案,蝙蝠“變福”諧音。入園可見一棵羅漢松,高逾十米,為明代遺物,據《吳縣志》記載,此樹已有五百多年樹齡。從外觀來看,依然是那樣蓊蓊鬱鬱,蔥翠蒼勁,全無半點龍鍾老態。往北不遠處有一株銀杏,粗可盈抱,枝幹挺拔。秋天,果實盈枝,初冬則滿樹金黃,為前宅後院帶來一片喜氣。

環樹而走的是一條斗折幽曲的雙層長廊,置身廊內,既可近覽古松翠色,又可遠眺靈巖山景,令人頓生塵外之想。園中還有一泓半畝大小的池塘,湖石假山、亭榭迴廊依水而設,其建築倒影與天光雲影交織在一起,景物越發風致可人,整個花園也因此多了幾分空曠,也更覺得旖旎多姿。如此水景,正應了杜甫“名園依綠水”的詩意畫境。

池塘北側為蘇繡第三代傳人姚建萍刺繡藝術館。傳統的樓閣式建築與古松園諧和一致,內中陳列的一百多幅姚氏刺繡精品更是讓人領略到蘇繡“精細雅潔”的藝術神韻,也萌生出對這位年輕藝術家精湛技藝的由衷欽佩。置身局促小園,而能領略山水之妙、自然之趣、人文之美的莫過於古松園。

我沿著山塘街從西向東依次遊覽,榜眼府第是最後一個景點了。榜眼府第是林則徐弟子、晚清啟蒙思想家、政論家馮桂芬的故居。其宅坐南朝北,門對胥江,前宅後園結構,具有典型的清朝早期江南宅第園林建築風格。前宅為門廳、大廳和樓廳。出大廳西折有花籃廳和書樓。花園則以池為中心,亭、軒、廊、榭、橋和黃石假山散落其間,高低錯落,綠樹掩映,充滿了詩情畫意。整個園宅佔地近十畝。

馮桂芬(公元1809-1874年),字林一,又字景亭。蘇州府吳縣人,晚年歸隱木瀆。馮桂芬自幼聰明穎異,二十歲時補縣學生員,後為時任江蘇巡撫的林則徐識拔,招入撫署學習,賞識有加,稱馮為“國士”、“一時無兩”。道光二十年(公元1840年)馮桂芬中庚子科一甲二名進士,從此進身仕途。咸豐六年(公元1856年),任詹事府右春坊中允。咸豐九年(公元1859年)辭官回鄉。咸豐末年(公元1861年),馮桂芬任李鴻章幕僚,期間,他完成了政論代表作《校邠廬抗議》四十篇,主張“採西學”、“制洋器”,提出“以中國之倫常名教為原本,輔以諸國富強之術”,努力尋求救國良策,成為洋務思想的先導。榜眼府第是馮桂芬晚年歸隱木瀆後所築。

穿過門廳,大廳豁然入目,抬頭可見“顯志堂”匾,白底黑字,古樸凝重,為馮桂芬當年自題堂名。屏門正中一幅元人盛懋的山水中堂《秋舸清嘯圖》,有聯曰:“澗流浚多生我禾稼,澤皋之上來觀柘桑。 ”由馮桂芬自撰並書,詩畫反映了馮桂芬晚年愛戀家鄉和嚮往恬淡生活的思想情愫。大廳為主人在家接待貴賓之處,寬敞高爽,氣宇軒昂,不難想見當年馮桂芬在家設修志局,“集九邑才俊,商榷一堂”的盛況。

出大廳右折為書房,馮桂芬晚年在此讀書著述,“校邠廬”匾額之下,清代詩人張船山的一副對聯道出了馮桂芬晚年的心跡,同時也對桂芬的坎坷一生作了歸納:“官久方知書有味,才明敢道事無難。 ”哲理背後透溢出一股辛酸和無奈。書房建築頗有特色,其構造與一般廳堂不同,兩根步柱並不落地,而是用短柱代替,短柱雕刻成花籃模樣,高高掛在草架樑上,因而俗稱花籃廳。這種廳堂的特點是空間大,採光好,作為書房尤為適宜。與書房相對的是書樓,馮桂芬移居木瀆帶來的一萬多冊藏書便安放於此。桂芬藏書頗富,尤以《三國志》(前後漢)手稿為著,分別蓋有“校邠廬”、“獨善真善之齋”的藏書朱鈐。雖因戰亂幾經轉輾,藏書卻散佚不多,亦算幸事。與書樓相連的樓廳是馮家生活起居之所,樓廳前有一磚雕門樓,所刻戲文圖案形態逼真,栩栩如生,中枋刻有四個大字“通德高風”,為桂芬座師潘世恩所書,筆力遒勁,寓意深遠,體現了主人崇高的人生境界。宅第部分的廳堂均為清代中期建築,保存完好,一磚一瓦、一石一木無不蘊含著一種歷史文化的凝重。出芙蓉樓步入後花園,亭軒廊榭等少量建築漫不經心地點綴在偌大的園子裡,顯得清新而不空寂,疏朗而不呆滯。

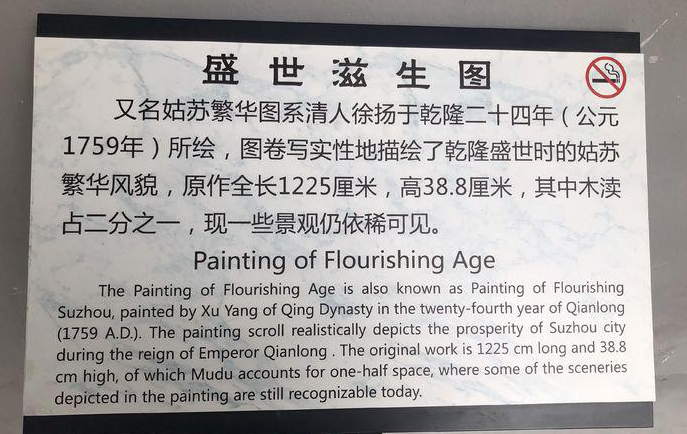

榜眼府第裡有三件寶,即磚雕、石雕、木雕,被稱為“江南三雕”,除了上述的木雕花籃廳和磚雕門樓外,第三件寶便是庭院東側廊內的石刻《盛世滋生圖》。原圖為清人徐揚所繪,寫實性地描繪了康乾盛世姑甦的繁華景象,圖中描繪的一村、一鎮、一城、一街,竟有一半在木瀆。現圖為木瀆民間雕刻家所刻,由八塊長一點二米的靈巖山硯石組成,採用陰刻手法,畫麵線條流暢,氣韻生動,成功地表達了原作意境。榜眼府里三件寶薈萃了吳地民間藝術的精華,融詩、書、畫、刻於一體,駐足其間,就像徜徉於一道藝術和文化的河流之中。

木瀆古鎮確實不大,當我從木瀆古鎮出來時,感覺她的風格與我之前去過的江南古鎮是完全不同的,一般概念中那些江南古鎮的主角,小橋、流水、人家,在木瀆古鎮都成了徹徹底底的配角,這裡唯一的主角就是私家園林,而且是一個私家園林匯集地,木瀆私家園林既秉承了蘇州園林的精緻幽深,又因地處山旁溪畔,正好在天平、靈巖、獅山、七子等吳中名山環抱之中,遠離繁華地帶,自然就有其空曠高遠、山林野趣的個性,充滿了一種大氣和桀驁不馴的霸氣。在回程的路上,我就在想,康熙三次南巡和乾隆六下江南,為什麼每次偏幸木瀆呢?足見當時這裡的山水風光能讓多少文人墨客為之傾倒。時至今日,木瀆古鎮雖歷經滄桑,不過風貌依然猶存。我彷彿看一隻小櫓舟悠哉悠哉地進入江南水鄉小鎮木瀆,緩緩地遊蕩在芳香瀰漫的香溪之上,左一槳是吳越的遺痕,右一槳是乾隆帝笑且吟的倜儻背影,又彷佛從遙遠的地方傳來了幽深婉轉的曲調,演繹著二千多年前西施驚世駭俗的亡國之戀,訴不盡的寂寥和憂傷。